Os trânsitos impossíveis da Bienal de São Paulo

A 35ª Bienal de São Paulo ocupa o Parque Ibirapuera, até 10/12, com mais de 1100 obras e foco na equidade de gênero e representação não branca do sul global

A 35ª Bienal de São Paulo é uma edição de muitas primeiras vezes, de muitos trânsitos pós-pandemia e de movimentações circulares que buscam tensionar o circuito artístico. A começar pelo time curatorial invertendo a relação de poder estabelecida nas trinta e quatro edições anteriores da maior exposição de arte contemporânea das Américas. Pela primeira vez na história, a Bienal deixa de ter um curador-chefe, sendo assinada horizontalmente por um coletivo formado pela portuguesa Grada Kilomba, pelo espanhol Manuel Borja-Villel e pelos brasileiros Diane Lima e Hélio Menezes. “O que nós fizemos foi ensaiar um experimento. Somos um grupo muito dinâmico, multidisciplinar e com diferentes perspectivas. E essa diferença se tornou um elemento central para a realização do projeto”, me explicou a curadora Diane Lima durante a pré-abertura do evento enquanto apontava para os relevos da obra do escultor Emanoel Araújo (1940-2022), um dos 40 brasileiros dentre os 121 artistas que compõem a mostra gratuita, em cartaz até 10 de dezembro no Parque do Ibirapuera.

Inversão no tabuleiro

Mas afinal: o que acontece e quais são os impactos de quando um grupo homogêneo, que não representa um lugar hierárquico, se propõe a desestruturar e desorganizar os modos de produzir uma Bienal? O resultado é que, pela primeira vez em mais de 70 anos desde sua criação em 1951, os 30 mil metros quadrados do espaço do pavilhão projetado por Oscar Niemeyer estão sendo ocupados majoritariamente por obras de artistas que se autodeclaram negros e indígenas. Mais de 90% das cerca de 1100 obras expostas foram concebidas por artistas não brancos, com foco especial na equidade de gênero e na ampla representação do sul global. Os números – inéditos – indicam um avanço importante, ainda que tardio, dentro da estrutura canônica das artes. Afinal, já passou da hora de sulear o pensamento e trazer para o centro do debate as múltiplas narrativas decoloniais urgentes (como as de Sônia Gomes, Rosana Paulino e Ayrson Heráclito), que por muito tempo foram historicamente colocadas de fora dos holofotes.

Quanto tempo o tempo tem

Tempo, inclusive, é o grande motor desta Bienal. Mas não estamos falando somente do tempo cronológico e sim do conceito de “tempo espiralar”, cunhado pela poeta e dramaturga Leda Maria Martins. Para a acadêmica: “Numa coreografia de retornos, dançar é inscrever no tempo” e “o que no corpo e na voz se repete é também uma episteme.” Esses foram alguns dos escritos que embasaram a pesquisa dos curadores até chegarem no tema-título “Coreografias do Impossível”. A intenção é suscitar mais perguntas do que entregar respostas prontas. É sobre como o fazer artístico pode criar ferramentas poderosas para driblar realidades políticas e socioeconômicas com políticas de movimento que desafiem a linearidade do tempo ocidental em busca de liberdade.

“Esta Bienal não é para afirmar tudo aquilo que sabemos, todo o saber que nos foi dado ancorado numa história de violência, colonial e patriarcal. E que não nos dá nem a linguagem, nem o vocabulário para lidar com o agora e com as urgências do hoje. Queríamos criar liberdade para novas narrativas, essa foi nossa primeira coreografia do impossível”, explicou a curadora Grada Kilomba na coletiva de imprensa.

Os curadores escolheram intencionalmente não agrupar as obras por categorias, como comumente vemos em exposições de arte. “Não há um lugar determinista, mas sim um conjunto de relações que foram construídas em intensos grupos de estudo e de reuniões. A partir de então, fomos criando as conexões e percursos que o público pode ver agora no espaço”, acrescentou Diane Lima durante nossa conversa.

Uma das primeiras obras que o público tem contato ao adentrar o térreo da Bienal, chamado de andar verde, é a instalação sinestésica “Antena IA MBAMBE” da coreógrafa e artista da imagem mineira Ana Pi e do sacerdote supremo de candomblé baiano Taata Kwa Nkisi Mutá Imê. “MBAMBE fala sobre esse equilíbrio preciso e dinâmico que podemos encontrar na palavra bambu ou corda-bamba. É sobre estar por um triz, mas plenamente equilibrado em movimento. Quisemos captar as ondas que são muitas vezes invisíveis e plenamente tangíveis. Falamos sobre o tempo da vida ordinária e cotidiana, mas também sobre o tempo enquanto divindade que orienta os movimentos dos povos bantus há muitos séculos”, me explica Ana Pi, enquanto circulamos pela obra.

“São infinitas as coreografias possíveis. Tudo depende do nosso imaginário cerebral. É só você ver, observar, sentir e trazer isso de dentro para fora. Fazemos o convite de voltar para dentro de nós e dançar essa dança interna sem medo”, completa o pesquisador Taata Kwa Nkisi Mutá Imê, que desde a década de 1980 vem moldando uma metodologia para o ensino da dança sagrada dos orixás na diáspora africana.

Vale prestar atenção também no áudio localizado em um dos pilastras laterais da obra na qual Táta nos conta mais detalhes sobre o tempo que aponta para muitas direções dentro de uma roda espiralar. “Já estamos em tempo de desacreditar do que é binário. Vivemos tempos complexos e não lineares, que contemplam muitos movimentos. 2023 é o ano de um novo tempo. E essa é uma antena que se comunica com vários tempos, com a nossa ancestralidade da cosmologia bakongo e com o futuro bem longínquo que ainda somos incapazes de imaginar”, explica Ana Pi, apontando para um conjunto de televisões de tubo logo adiante.

Na sequência da visitação, a obra vizinha é a dos vídeos da bailarina e coreógrafa estadunidense Katherine Dunham — e a partir daí começamos a entender as tais conexões entre artistas que Diane mencionou no começo desta reportagem. O que era impossível na coreografia da vida de Katherine? Ser tratada como igual dentro de um mundo que negava a sua legitimidade enquanto pessoa negra.

A dançarina teve sua estadia negada pelo gerente do hotel Esplanada ao lado do Theatro Municipal, onde se apresentaria em 11 de julho de 1950, por ser uma mulher negra. Ela foi uma pessoa que sentiu na pele o horror da estrutura racista enraizada no Brasil e bateu de frente com o sistema denunciando o caso no intervalo da apresentação para os repórteres que estavam cobrindo o espetáculo.

Ao se movimentar, ela mexeu com muitas estruturas, sendo a responsável pela criação da Lei Afonso Arinos, em 1951, primeira política pública que condenou a discriminação racial no país. “Katherine fez com que a gente seguisse dançando em todos os espaços, inclusive em espaços plenamente institucionais como este da Bienal”, completa Ana.

Novos trânsitos possíveis

Outra mudança radical desta 35ª Bienal de São Paulo está na interação e deslocamento do público gerada pela expografia do escritório de arquitetura Grupo Vão, que fechou completamente o vão central do primeiro andar (sim, também pela primeira vez na história!). Conectando o térreo com o terceiro andar, criam-se novas possibilidades de interação com o espaço para acessar, por exemplo, uma das três obras assinadas pelo Denilson Baniwa dentro do projeto Kwema / Amanhecer: uma plantação de 250 m2 de milho de sementes crioulas do Povo Guarani que está localizada na área externa lateral do pavilhão.

“Desde o início dos tempos, as coreografias de sobrevivência e de resistência do povo Baniwa deram-se pela administração do caos e fins-de-mundo. Reconstruindo-se após as tragédias mitológicas e dos contatos com os brancos, os Baniwa continuam dançando e cantando, apesar das violências sofridas e entendendo tudo o que foi perdido ou amputado de sua cultura, se reorganizando e reinventando suas práticas. Amanhecer é entender que um novo dia surge após uma pesada noite, e que ainda podemos realizar o Pudali, festa tradicional onde se troca conhecimentos, alimentos e possibilidades de existência num mundo em constante transformação. Alimentando memória e corpo”, explica Baniwa em audioguia inclusivo, disponível também em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os deficientes auditivos.

Merecem destaque também as performances Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda, que aconteceram nas primeiras duas semanas de setembro. Nela, os artistas Antonio Gonzaga Amador e Jandir Jr. jogam luz sobre a relação conflituosa entre instituições culturais e as pessoas que trabalham como seguranças nestes locais. A dupla se veste como estes profissionais, de terno e gravata, bloqueando a passagem do detector de metal ou encostando o rosto no vidro e encarando os visitantes e até se sentando no chão e ficando de costas um para o outro.

O mundo em decomposição e (des)construção

Madeira, tijolo e cerâmica são algumas das matérias-primas vistas em abundância durante todo o percurso de instalações da exposição. Uma das mais expressivas é a de Ibrahim Mahama. Natural de Gana, o artista inverte a lógica da alquimia pejorativa de “magia negra” e busca uma nova abordagem de possibilidade e transmutação da colonialidade. Pense em um conjunto de dezenas de vasos típicos, trilhos de ferrovias e arquibancadas feitas de tijolos vermelhos que servem de espaço interativo com o público durante rodas de conversa. “Como podemos, mais de um século depois, transformar os resíduos desta história num presente que escava memórias, constrói novas almas em objetos mortos e apresenta às gerações vindouras memórias esquecidas cheias de potenciais infinitos por vir?”, questiona o artista em uma postagem nas redes sociais.

Resgatar e ressignificar o passado neocolonial é uma missão também para o escultor, cineasta independente e ator filipino Kidlat Tahimik. Em “Killing is Softly… with their SPAMS… (Songs, Prayers, Alphabets, Myths, Superheroes…)” — uma alusão à canção “Killing me Softly”, da dupla Charles Fox e Norman Gimbel, eternizada nas vozes de Roberta Flack e Lauryn Hill —, Kidlat combinou estátuas mitológicas ancestrais indígenas como Igpupiara (monstro marinho em tupi) e Syokoy (homem-sereia) confrontando diretamente narrativas imperialistas materializadas por ícones estadunidenses como Mickey com uma serra elétrica.

Ainda na seara do diálogo de desconstrução e pertencimento por meio da mitologia, a artista e mestre em psicologia Castiel Vitorino Brasileiro merece atenção especial. Na imensa instalação “Montando a história da vida”, vemos doze troncos de eucalipto empilhados em um chão todo coberto com uma terra marrom. “Uma árvore de uso muito contraditório e que tem devastado ambientes tradicionais indígenas e quilombolas no Brasil, especialmente no estado do Espírito Santo. Aqui, ela se transmuta para o carvão”, me conta Castiel.

Também existe um barco semi enterrado no chão com casco virado para cima com taças e copos apoiados na superfície. E uma construção de alvenaria definida pela artista como “museu que confunde a atemporalidade”, onde o espectador fica sem saber se aquela cena é o início de uma construção, se ela foi abandonada rapidamente ou se está em ruínas. “Quis propor um diálogo sobre a alma. Tem uma poesia na obra que é: ‘Museu dos objetos com alma roubados pela polícia brasileira’. Quero desenvolver essa conversa sobre objeto-alma-vida. A nossa própria presença, como pessoas trans, pode ser objetificada e roubada por alguém. Esta é uma obra que não finaliza na violência, mas que demonstra de fato que a história está sendo transportada para um outro momento”, explica. “Minhas obras costumam ser bem convidativas e essa não deixa de ser, mas quis brincar com essa história da coreografia, das pessoas poderem rodar, abaixar, entender e poder bisbilhotar. Acho importante colocar um limite para o público brasileiro nessa história”, finaliza Castiel.

>>> Confira abaixo outros 10 artistas e coletivos que valem uma pausa generosa durante a sua visita à Bienal de São Paulo:

Ayrson Heráclito e Tiganá Santana

Instalação poética e política que vai te transportar para os sons da floresta e apresentar seus guardiões/entidades por meio de projeções surpreendentes.

Archivo de la Memoria Trans (AMT)

Mural com mais de 3000 fotos, correspondências e trechos de matérias de jornal para manter a memória viva de pessoas trans da Argentina.

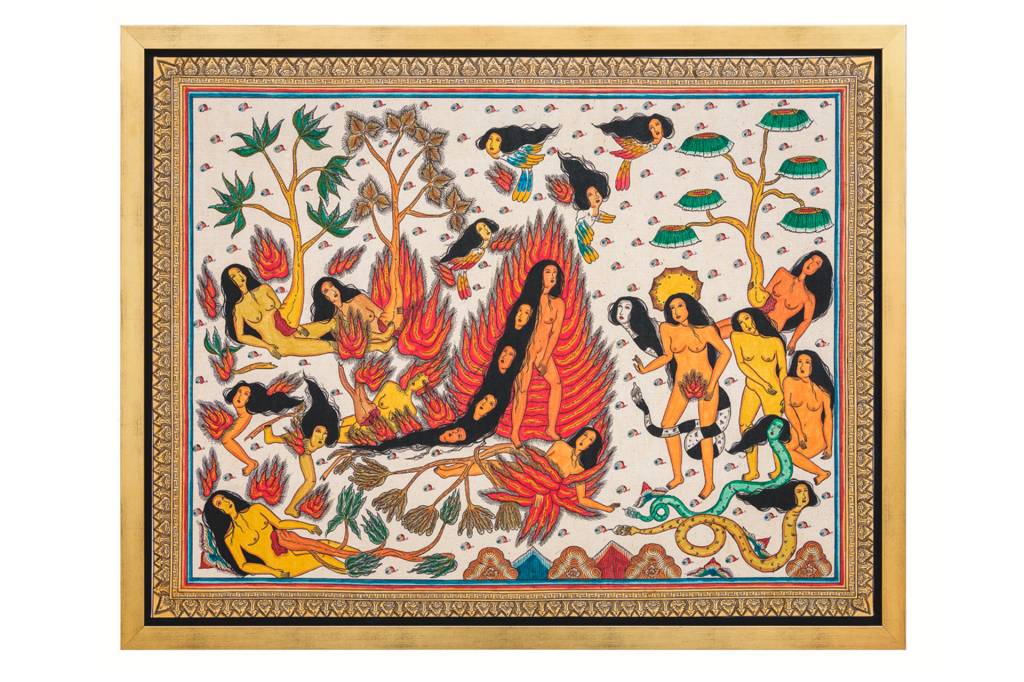

Citra Sasmita

Em Projeto Timur Merah IX: Além do reino dos sentidos (Oráculo e demônios – 2023), produzida especialmente para a Bienal, a artista balinesa recria crônicas locais resgatando o legado cultural das técnicas de Kamasan onde a mulher é a protagonista. Igshaan Adams Caminhe sem pressa pelo trajeto de miçangas, fios de algodão e nuvens de arames que constroem o tapete-mapa proposto pelo artista sul-africano para debater sobre segregação racial e comunhão.M’barek Bouhchichi Repare em cada frase dos vasos de cerâmica Nous sommes ce que vous ne voule pas voir (Nós somos aqueles que vocês não querem ver – 2023) com trechos de autores como Conceição Evaristo, M’barek Ben Zida e Roseli Nascimento.

MAHKU

O coletivo de artistas indígenas Huni Kuin faz uma tradução imagética dos cânticos sagrados em mega painéis produzidos para a Bienal. O conjunto de pinturas narra as ricas mitologias da floresta que fazem parte da cosmologia do grupo.

Niño de Elche

A instalação Auto Sacramental Invisible é um mergulho sonoro e visual eletrizante proposto pelo músico interdisciplinar espanhol.

Rosa Gauditano

Registro fotográfico de 1978 dos encontros e afetividades de mulheres lésbicas marginalizadas em bares na noite paulistana para uma reportagem da revista Veja que nunca foi publicada.

Taller nn

Grupo que denuncia massacres e desaparecimentos políticos da década de 1980, no Peru, por meio de fotocópia, serigrafia, fotografia e vídeo.

Zumví arquivo afro fotográfico

As lutas, o ativismo, as manifestações culturais e infinitas possibilidades de existência da comunidade negra baiana em foco.

35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível

Pavilhão Ciccillo Matarazzo Parque Ibirapuera · Portão 3 Entrada gratuita

6 setembro – 10 dezembro 2023

ter, qua, sex, dom: 10h – 19h (última entrada: 18h30); qui, sáb: 10h – 21h (última entrada: 20h30)

Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco

Djavan segue arriscando em “Improviso” e mostra o melhor de sua poesia em novo disco Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura

Mariana Salomão Carrara vence o Prêmio São Paulo de Literatura 3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo

3 exposições gratuitas para visitar em São Paulo Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica

Exposição de Minerva Cuevas investiga como o poder molda a crise ecológica Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios

Artista brasileira estreia no Museu do Cairo com obra inspirada em símbolos egípcios