Histórias contemporâneas e ancestrais

Conversamos com Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, sobre o ciclo indígena que se inicia no museu paulistano

![Ibã Huni Kuin, Bane Huni Kuin, Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU) Sem título, 2017. Caneta hidrográfica sobre papel, 29.70 x 42 cm | Coleção [Collection] MASP](https://bravo.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Ibã-Huni-Kuin-Bane-Huni-Kuin-Movimento-dos-Artistas-Huni-Kuin-MAHKU-Sem-título-2017-.jpg?quality=70&strip=info&w=1280&h=720&crop=1)

Já faz alguns anos, o Museu de Arte de São Paulo vem dedicando sua programação anual a ciclos temáticos bem definidos, apresentando ao longo de suas exposições recortes contemporâneos e históricos, contemplativos e questionadores, com produções artísticas individuais e também coletivas.

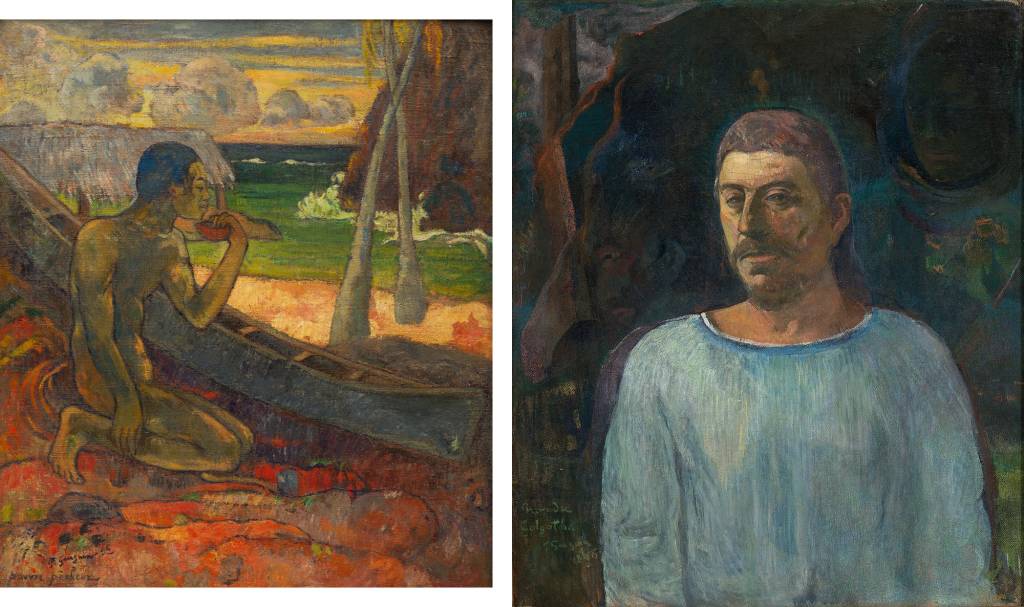

Neste ano, as Histórias Indígenas são o centro de debate do MASP, trazendo trabalhos de povos originários como os Huni Kuin, Yanomami, Macuxi, Ho-Chunk, Wiradjuri e Ngunawal. Haverá também uma exposição sobre o francês Paul Gauguin que abre em breve, questionando seu olhar colonizador sobre as paisagens e pessoas nativas da Polinésia Francesa.

As primeiras exposições desse ciclo indígena já estão em cartaz no museu paulistano desde 24 de março. Da região de Roraima, a artista macuxi Carmézia Emiliano apresenta “A Árvore da Vida”, uma mostra dedicada à sua produção artística contemporânea. Já os huni kuin do coletivo MAHKU apresentam “Mirações”, uma impressionante coleção de mais de 110 obras, inclusive pinturas feitas nas rampas do museu. Por fim, o Coletivo Bepunu Mebengokré mostra suas filmagens na Sala de Vídeo.

Grande responsável pela formação desses ciclos temáticos do MASP, o diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa, fala sobre o início das Histórias Indígenas: “São exposições muito bonitas, de encher os olhos. É uma coisa quase pop”. Para ele, a hora de inaugurar o ciclo não poderia ser melhor: “Nós acreditamos que existe um interesse amplo sobre a questão indígena, além de um déficit muito grande de apresentação de todos esses artistas, de todas essas produções, seja colocando-os individualmente ou em uma produção mais internacionalizada.”

“Nós acreditamos que existe um interesse amplo sobre a questão indígena, além de um déficit muito grande de apresentação de todos esses artistas, de todas essas produções, seja colocando-os individualmente ou em uma produção mais internacionalizada”

Adriano Pedrosa

Nesta conversa que tivemos com Adriano, que gentilmente nos atendeu durante uma viagem até a Austrália, ele falou sobre as Histórias Indígenas e como elas se desenvolvem até a grande exposição coletiva com mais de 350 obras no segundo semestre e sobre a importância deste ciclos e de anteriores, como o das Histórias Feministas e das Histórias Afro-atlânticas, para a reformulação do museu. Confira:

O MASP acabou de iniciar as primeiras exposições do ciclo das Histórias Indígenas, com uma individual dedicada à Carmézia Emiliano, outra a um coletivo de artistas MAHKU, além de obras do Bepunu Mmebengokré na Sala de Vídeo. Quais os primeiros eixos ou temáticas que essas histórias contam neste ano e como elas abrem o espaço para todo o resto que vem até dezembro?

Nós não pensamos em quais são os eixos temáticos dessas exposições. Na verdade, esse tema de histórias indígenas estamos planejando praticamente desde que eu cheguei no museu, em 2014. Já em 2017, começamos a organizar uma série de seminários, um brasileiro e outros três internacionais, e foi aí que trouxemos o pessoal do MAHKU, quando eles fizeram uma oficina de desenho conosco. Logo depois, Joseca Yanomami apresentou suas obras aqui.

Esses são os inícios das exposições monográficas, individuais, realmente dedicadas aos artistas. Porque vemos bastante artistas indígenas em exposições coletivas, mas não em individuais, muito menos com publicação de catálogos mais extensos, mais ambiciosos, como costumamos fazer. Isso é muito fundamental no nosso programa.

Em 2018, no contexto de um seminário dedicado às histórias das mulheres das histórias feministas, trouxemos a Carmézia Emiliano. Então, são pessoas que temos relações de longa data.

![Carmézia-Emiliano,-Eu,-2022 Carmézia Emiliano (Maloca do Japó, Normandia, Roraima, 1960) Eu [I], 2022 – Óleo sobre tela [Oil on canvas], 70 x 60cm – Coleção da artista, Boa Vista, Roraima. Foto: Rodrigo Guedes da Silva](https://bravo.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Carme%CC%81zia-Emiliano-Eu-2022.jpg?quality=70&strip=info&w=1024&crop=1)

A primeira vez que eu trabalhei com o Joseca e com o MAHKU foi numa exposição chamada Histórias Mestiças, que é uma espécie de antecedente para todas essas Histórias do MASP. Aconteceu no Instituto Tomie Othake, organizada junto com a Lilia Schwarcz. Foi uma exposição importante, a primeira vez que eu trabalhei com o Joseca, e também o momento em que fui para o Acre conhecer o MAHKU.

Enfim, as Histórias Indígenas é o ciclo de histórias mais caro que já fizemos. É muito, muito caro transportar essas obras até aqui. Então, acabamos fazendo essas outras exposições individuais pensando nisso, abrindo com artistas que têm um trabalho extenso e de longa data, e também pensando na dimensão das exposições. O MAHKU ocupa um espaço maior, e os artistas também fizeram uma pintura na rampa do museu. Embora eles façam pinturas e intervenções em grandes dimensões, acho que a rampa é o mais ambicioso que eles já fizeram. Até porque a rampa é icônica, tem a ver com a arquitetura do museu, com Lina Bo Bardi. Nós tivemos que pedir autorização dos órgãos de patrimônio público, porque o museu é tombado. E conseguimos que a obra fique seis meses, com uma renovação futura de mais seis meses.

Essa relação de longa data com os artistas também garante aquisições de suas obras para o acervo do museu?

Os trabalhos de grandes dimensões do MAHKU, tanto em pintura quanto em desenho, tem sido comissionados e encomendados sempre que temos um projeto interessante cujas obras deles possam se encaixar. Também já temos quatro pinturas da Carmézia, todas encomendadas ao longo dos anos para ciclos como de Histórias da Dança e Histórias Brasileiras.

![Denilson-Baniwa,-Natureza-morta-1-[Dead-nature-1],-2016 Denilson Baniwa (Barcelos, Amazonas, Brasil [Brazil], 1984)Natureza morta 1, 2016. Fotografia digital, edição e impressão digital sobre papel, 146 x 103 cm. Doação anônima, no contexto da exposição Histórias da dança, 2020](https://bravo.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Denilson-Baniwa-Natureza-morta-1-Dead-nature-1-2016.jpg?quality=70&strip=info&w=1024&crop=1)

Natureza morta 1, 2016. Fotografia digital, edição e impressão digital sobre papel, 146 x 103 cm. Doação anônima, no contexto da exposição Histórias da dança, 2020 (Foto: Denilson Baniwa/reprodução)

Você falou sobre publicação de catálogos e seminários, então queria saber também o quanto esses ciclos de histórias dedicados às mulheres, à afrodiáspora e agora aos povos originários contribuem também para mudar o corpo técnico e o dia a dia do museu.

Na verdade, isso está na nossa missão, nos tornarmos um museu mais diverso, inclusivo e plural. Ao longo dos anos, estamos tentando fazer esse tipo de contratações. Por exemplo, quando começamos a planejar as Histórias Afro-atlânticas, não havia nenhum curador negro no museu. Hoje, temos duas curadoras assistentes e outros dois assistentes curatoriais negros. São quatro pessoas importantes. Nós temos mais mulheres do que homens em cargos de gestão, mas não há nenhum não-branco. Há também três curadores adjuntos indígenas. É muito mais que nenhum, mas ainda é um trabalho lento que continua. Não é de um dia para o outro que se consegue.

Também, quando cheguei, não havia artistas indígenas no acervo exposto. Havia uma mulher, nenhum negro e nenhum indígena. Então colocamos uma obra do Denilson Baniwa, e aí, aos poucos, fomos tentando trazer isso de volta e tentando enriquecer o acervo nesse sentido.

Ano passado, com Histórias Brasileiras, uma exposição de cerca de 350 obras, umas 70 foram adquiridas, fora outras 60 ou 70 que já eram do museu. E as aquisições continuam, de certo modo, privilegiamos essas obras nas aquisições. Não é uma coisa automática, mas já é uma prioridade. Além das doações feitas por artistas, conselheiros, diretores, colecionadores, galeristas e do próprio corpo técnico do museu.

![Duhigó,-Nepu-Arquepu-[Rede-Macaco]-[Monkey-Hammock],-2019 Duhigó (São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil [Brazil], 1957) Nepu Arquepu [Rede Macaco], 2019. Acrilica sobre madeira, 185,5 x 275,5 cm. Acervo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand || Doação Fabio Ulhoa Coelho eMonica Andrigo Moreira de Ulhoa Coelho, 2021 || Foto: Edson Kumasaka](https://bravo.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Duhigo%CC%81-Nepu-Arquepu-Rede-Macaco-Monkey-Hammock-2019.jpg?quality=70&strip=info&w=1024&crop=1)

As Histórias Indígenas são, de certa maneira, mais desafiadoras para o público, em um sentido de que pode haver um desconhecimento conceitual, de que tudo é desenho de floresta, arte rupestre etc?

Acho que tem muito interesse sobre o tema hoje, além de que são exposições muito bonitas, de encher os olhos. É uma coisa quase pop, entende? Em um sentido de que acho que Histórias da Arte Conceitual seria muito mais difícil. [risos]

Nós acreditamos que existe um interesse amplo sobre a questão indígena, além de um déficit muito grande de apresentação de todos esses artistas, de todas essas produções, seja colocando-os individualmente ou em uma produção mais internacionalizada. E, procuramos sempre fazer materiais de mediação, de comunicação, com textos de parede, vídeos, materiais didáticos, coisas que consigam introduzir e disseminar conhecimento.

O MASP tem pautado essas Histórias em termos sociais. Não fazemos Histórias de movimentos históricos ou artísticos. Tanto que não fizemos nada sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Muitos museus fizeram, mas preferimos fazer Histórias Brasileiras, olhando mais para as questões social, política e cultural, pensando mais nos 200 anos da Independência do que nos 100 anos da Arte Moderna. São questões mais ligadas às pautas contemporâneas, que estão sendo debatidas por aí.

Ano que vem, vamos fazer Histórias da Diversidade, que é justamente em torno da diversidade sexual. Acho que é uma pauta mais forte, polêmica, e também muito contemporânea. Então, em 2025, fazemos Histórias da Ecologia. São questões sempre próximas do dia a dia das pessoas, que podem afetar mais do que falar de abstração, de expressionismo, impressionismo, ou construtivismo.

![Carmézia-Emiliano,-Aprendendo,-2020 Ibã Huni Kuin, Bane Huni Kuin, Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU) Sem título, 2017. Caneta hidrográfica sobre papel, 29.70 x 42 cm | Coleção [Collection] MASP](https://bravo.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Carme%CC%81zia-Emiliano-Aprendendo-2020.jpg?quality=70&strip=info&w=1024&crop=1)