Lenora de Barros e seu jogo íntimo com a palavra

A artista, que inaugura a nova sede da galeria Gomide&Co, reflete sobre o tempo, sua carreira e o novo momento da arte

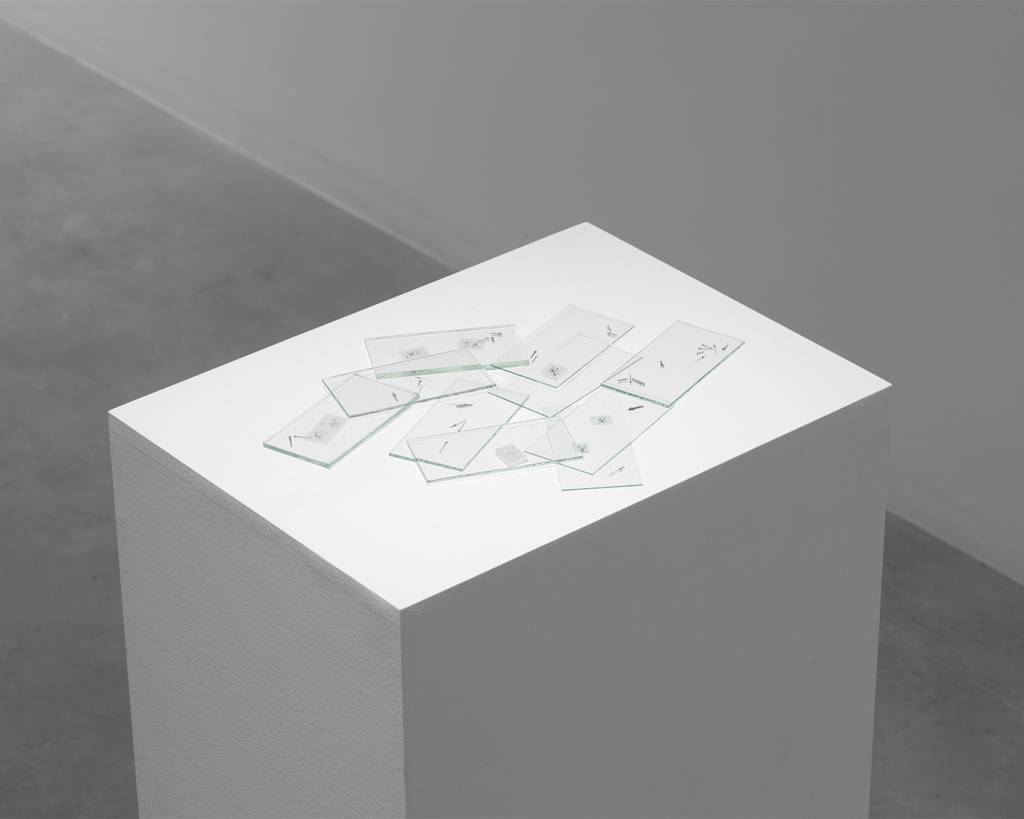

Quantos significados tem a expressão “não vejo a hora”? Ao menos três, segundo a artista Lenora de Barros. E é essa brincadeira que nomeia a exposição individual que inaugura a nova sede da Gomide&Co, galeria que passa a integrar a Avenida Paulista. No espaço de 600 metros quadrados, ela reúne doze trabalhos, em sua maioria inéditos, que refletem as dimensões do tempo.

Logo na fachada do edifício há um letreiro em movimento, uma espécie de ready-made, que anuncia o título da mostra. A primeira obra que o espectador vê ao entrar é um poema-provocação criado a partir de brincadeiras de infância com sua mãe. Fotografias, vídeo-performance e instalações também são mecanismos usados por Lenora para trazer a sensação de suspensão do tempo para seu público.

O tema, presente em sua pesquisa desde 2008, está mais latente ao passo que ela o sente na pele, também instrumento de seu trabalho. “Estou envelhecendo, é inevitável não pensar nisso. Meu corpo já não é mais o mesmo, mas fico feliz que não nego isso e sigo fiel ao caminho que escolhi desde o início”, diz. “Pode ser que chegue um momento em que eu pense uma performance e talvez precise de outra pessoa para executar, mas não passei por isso ainda.”

Novos rumos do cubo branco

Fundada em 2013, em São Paulo, a Gomide&Co conquistou uma posição de destaque no mundo da arte. Mas a inauguração da nova sede marca um caminho diferente: além do crescimento, a parceria com Fabio Frayha, ex-diretor do Museu de Arte de São Paulo, traz ares de museu ao local. “Apesar de ser comercial, a ideia é que seja um espaço acessível para que qualquer pessoa possa entrar e desfrutar das exposições. É um ponto de encontro”, diz Fabio.

“As galerias têm uma tendência a serem mais reservadas, mas queremos ter uma cara mais convidativa. Estamos numa esquina que tem o maior número de conexões de transporte público da cidade”, completa Thiago Gomide. “Temos uma fachada de 200 metros quadrados e queremos explorar isso para ser parte integrante do espaço urbano.”

A ideia da concepção é trazer conforto aos visitantes. E isso se traduz a partir do projeto arquitetônico, com pé direito duplo, bancos de madeira e uma livraria. Outra novidade é a entrada da curadora e pesquisadora Luisa Duarte, responsável por dar o tom da programação. “Ela traz um olhar contemporâneo, com ideias de novos artistas para a galeria representar e um olhar crítico para a arte”, declara Fabio.

E a escolha de Lenora para abrir esse momento foi inevitável. “Ela é super relevante e traz um público múltiplo – desde os que frequentam ou não galerias e até o público jovem que ama e segue o trabalho dela”, afirma Thiago.

Abaixo, confira o papo completo com a artista:

Nesta exposição, você dialoga com a noção de tempo. Quando esse tema passou a ficar mais latente?

A questão do tempo começou a ficar mais forte para mim em 2008. Essa ideia de trabalhar com os ponteiros do relógio e com as nebulosas surgiu quando os vi e passei a refletir sobre essa preciosidade do tempo. Outro motivo é que o tempo está passando, já estou com uma certa idade, amadurecendo mais… E esse tema é inevitável. Vejo as marcas do tempo passando no meu próprio corpo e elas se mostram no meu trabalho a partir do autorretrato.

O trabalho Não vejo a hora reflete uma expressão muito usada por nós e que, se traduzida ao pé da letra por outra língua, não tem o mesmo significado. De que forma suas obras também retratam a nossa identidade enquanto brasileiros?

Confesso que nunca parei para pensar nisso, mas acho que retratam pela própria ideia de trabalhar com a língua portuguesa. Em vários trabalhos, acabo esbarrando em expressões de diversas regiões e conhecendo mais o país. Me sinto brasileiríssima com orgulho – minha pátria é minha língua.

“Não vejo a hora” é uma expressão que, se a gente traduz para outras línguas ao pé da letra, não é a mesma coisa. Isso porque ela pode ser lida no presente, também pode ser “não dou bola para a hora”, ou falando do futuro também! Tem essa tensão dentro dela. Para o inglês ficou “I Can’t Wait”. A palavra em outra língua me interessa pela sonoridade, até para juntar com a língua portuguesa.

E suas obras impulsionam a imaginação. Elas não têm um conceito fechado, assim como a poesia. Isso, de certa forma, vai contra a corrente de uma sociedade tecnológica e mecânica. Qual é a importância de propor esse lugar da imaginação?

Acho que a imaginação beira o sonho e o inconsciente – é quase que uma sensação de abrir a alma para o mundo. Fico muito feliz por estar nesse lugar e espero passar isso com meu trabalho, sim. Vejo algumas obras minhas que também têm um conceito rápido e não se preocupam tanto com isso, como a Procuro-me, que é quase um clichê de adolescência. Embora sejam imagens imediatas, acredito que elas conduzem a algumas reflexões.

Aliás, algo que me chamou atenção na abertura da exposição da Pinacoteca foi a presença massiva de pessoas jovens. Isso é muito gratificante porque o trabalho ganha novos sentidos e aponta para um novo futuro que está chegando.

Em muitas de suas obras você usa seu próprio corpo para construir as imagens. Se a gente pensar que o corpo é uma reunião de experiências que vivemos, é possível dizer, então, que suas obras também refletem suas experiências?

De um modo, tem sim. Reparo de vez em quando algumas brincadeiras e lembranças de infância traduzidas em obras. O próprio poema que está na entrada da galeria era uma conversa de criança com a minha mãe. Às vezes as expressões que faço nas fotos são fruto das caras e bocas que fazia quando era criança. Mas, ao mesmo tempo que me coloco, também tento transcender e sair da subjetividade porque algo que diz respeito só a mim mesma não é algo que interessa. Fazer com que esse sentimento mude o outro é muito importante.

Na 30ª Bienal de Arte Contemporânea, me lembro de uma frase na parede que dizia “agora não basta ver a obra, também é preciso ler”. De que forma você percebe esse movimento que a arte contemporânea traz?

Até o início do século, tínhamos as artes muito bem compartimentadas, a música era música e as artes visuais só visuais. Mas temos a ruptura dessas fronteiras com o Dadaísmo e o Futurismo – até pela convivência entre os artistas. E essas zonas foram ficando mais fluidas. A poesia concreta e a performance são alguns exemplos disso. Alguns dizem que sou poeta concreta, mas não sou e nem poderia ser. Quando comecei a carreira, os próprios poetas já não estavam mais fazendo aquilo.

Hoje, percebo que meu grande desafio sempre foi levar a frente as próprias conquistas da poesia concreta. Não bastava ficar repetindo aquele modelo. Minha solução foi sair do bidimensional da página e trabalhar com todos os aspectos da palavra, como o significado, a parte visual e a sonora.

Você foi uma das pioneiras na arte da performance. Quando você começou a fazer, recebeu muitas críticas? Para você, a performance também é um caminho do feminismo?

Na época, não tinha tanta consciência disso… Sou e sempre fui beatlemaníaca total. Quando tinha 11 anos, recebi até a carteirinha do fã clube em Liverpool – e brinco que era a única beatlemaníaca no mundo que adorava a Yoko Ono. Quando o John Lennon casou, descobri quem que era a Yoko e seu trabalho com performance. Ao mesmo tempo, veio o grupo Fluxus, muito importante para a minha formação.

Na época das primeiras fotoperformances, essa coisa de feminismo não era tão discutida. No Brasil, acho que o isso bateu de uma forma diferente. Quando você pensa na Leila Diniz, com aquele barrigão de biquíni dentro d’água, em 1970 e pouco, não tem atitude mais feminista do que aquela imagem, embora ela nunca se declarasse feminista. Mas quando teve a abertura da exposição Mulheres Radicais, na Pinacoteca, pude perceber que todas as mulheres que estavam trabalhando entre 1965 a 1985 na América Latina usaram o corpo como suporte. E não necessariamente a gente se comunicava, ao passo que foi uma coisa sincronizada ali do tempo. Foi muito emocionante ter essa percepção.

Seu pai era artista e você cresceu nesse meio de transgressões do setor cultural, principalmente na época da ditadura militar. De que forma isso te afeta ainda hoje?

Não tenho isso muito claro na minha cabeça. Acredito que ter crescido nesse ambiente, com o estímulo do meu pai e da minha mãe, que também foi uma figura importante na minha formação e na minha vida foi essencial. Às vezes até me perguntam sobre a relação do meu trabalho com o do meu pai. Se tenho alguma influência dele é o rigor, num sentido de precisão nos trabalhos. Ao mesmo tempo, há um certo humor também.

No que é classificado como autorretratos dele, há uma série nos anos 1940 em que ele vestia capa, chapéu e criava situações sobre influência de filme noir. São situações que hoje vejo como performáticas. Tem várias fotos que ele está subindo uma escada, está atrás de um vidro… Quer dizer, a identificação que eu tenho nem é tanto com o lado geométrico da arte concreta, das próprias fotoformas, fotografia abstrata, mas esse viés.

E logo quando a gente começou a conversa, você falou sobre envelhecer e sobre a maturidade da sua carreira. De que forma isso transforma seu trabalho?

Por exemplo, essa obra do ventre, que na verdade nasce do processo que desenvolvi para fazer o vídeo comissionado pela Pina, tem a língua, a barriga, a cara… Ando sentindo uma coisa de ter que decidir até que ponto me exponho com o tempo passando. Na foto tem a coisa da mão que já está mais envelhecida, ou a própria barriga, que pensei algumas vezes até que ponto me sinto à vontade de mostrar. Mas fico feliz porque estou enfrentando isso, não adianta querer negar e botar Photoshop lá. O caminho que escolhi desde o começo me faz ser fiel a ele.

Há uma nova geração de artistas surgindo nas redes sociais que também mistura performances e desenhos com palavras e literatura. Mas muito disso não sai da internet. O que você acha disso?

Espero que não fique tudo só desaguando ali porque é tudo muito rápido. Quando passou, acabou. Acho que há uma certa consciência disso a ponto dessas coisas não irem para uma nuvem e nunca mais ter registro. É uma questão a se enfrentar. Mas há muita coisa bacana vindo e por vir.

Por outro lado, também, com essa proliferação de publicações no mundo inteiro, todo mundo mostrando coisas, a única questão que às vezes eu enfrento é que de repente tem uma hora que você tem a sensação que tudo parece que foi feito. Ao mesmo tempo, não penso nisso na hora que estou no meu processo. Me envolver muito me dá a sensação de dispersão.

Gomide&Co – Avenida Paulista, 2644, São Paulo

Até 13 de maio

De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 11 às 17h

Entrada gratuita

118 anos de Frida Kahlo: o legado da artista que transformou a dor em símbolo

118 anos de Frida Kahlo: o legado da artista que transformou a dor em símbolo 100 anos de Fanon: o psiquiatra que revolucionou o pensamento antirracista

100 anos de Fanon: o psiquiatra que revolucionou o pensamento antirracista 10 séries nacionais imperdíveis que estreiam em 2025

10 séries nacionais imperdíveis que estreiam em 2025 Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo!

Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo! Ana Rieper revisita passado colonial brasileiro no documentário “Paraíso”

Ana Rieper revisita passado colonial brasileiro no documentário “Paraíso”