ZUMVÍ, nossas belezas e novas abolições

Lázaro Roberto e José Ferreira conversam sobre os pilares do arquivo, seu estado atual, necessidades e planos para seu futuro, o de Salvador e da nação

O mundo é mesmo composto por símbolos, cada um deles tem sua imagem. A visão o sentido que alimenta e domina a perspectiva ocidental e seus desdobramentos todos baseados na perspectiva do “outro” cuja imagem costuma ser “deformada”. Esse corpo, língua, rito, gozo, pranto, riso, estranho. Essa distância, seja entre Deus e o humano, entre o homem e a mulher, entre o branco e os “não-brancos”. Na história do Brasil, essa última distância, a da raça, é evidente, compulsiva e perversa.

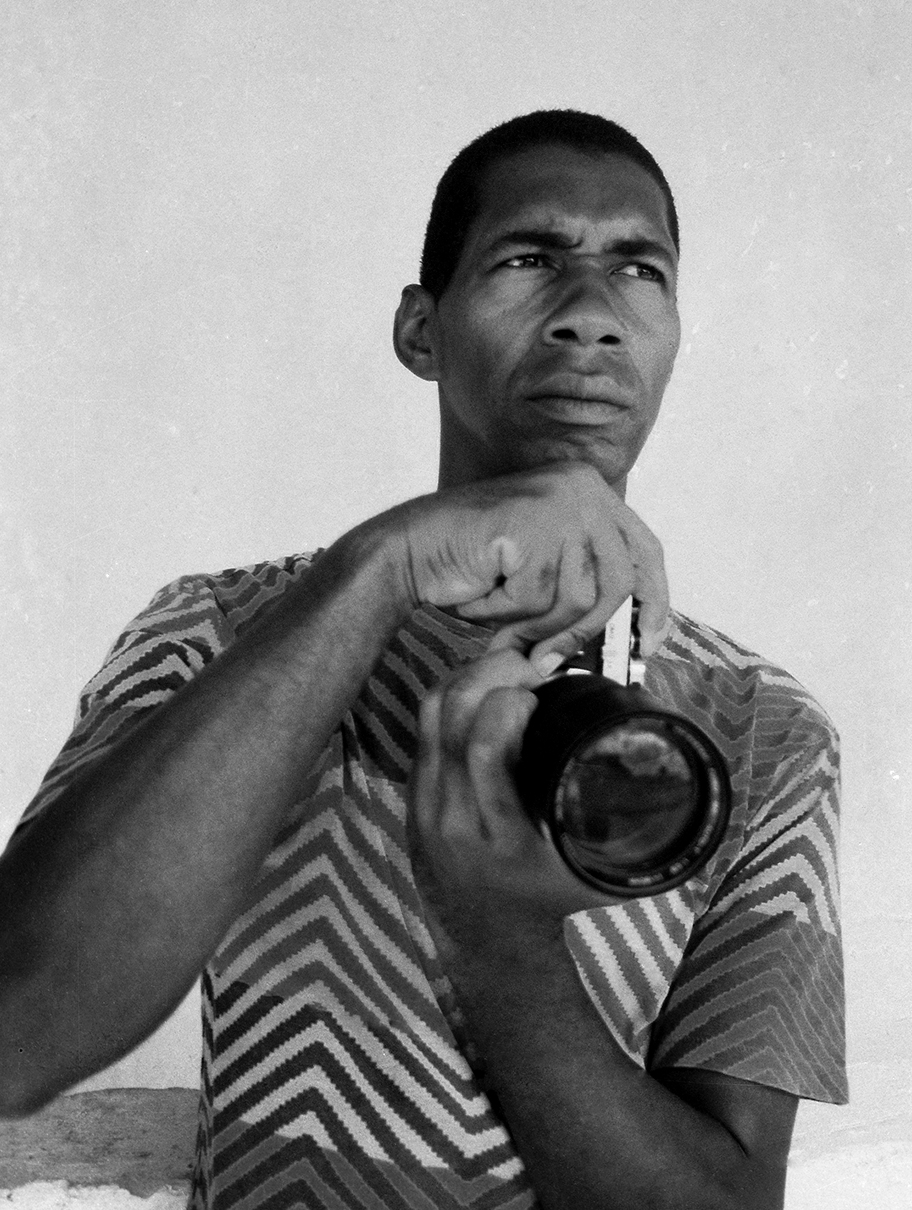

Aimé Césaire, Grada Kilomba, Lélia Gonzalez são algumas mentes ilustres e notáveis que se debruçaram sobre, digamos, as imagens construídas pela empresa colonial e seus herdeiros/defensores. No entanto, se formos buscar figuras que destruíram paradigmas relacionados à imagem dos corpos negros, saindo da teoria encontraremos um destaque no campo da fotografia e sua preservação: Lázaro Roberto. O fotógrafo que, junto a Aldemar Marques e Raimundo Monteiro, fundou o ZUMVÍ – Arquivo Afro Fotográfico em 1990. Uma iniciativa oriunda das periferias de Salvador e hoje localizada no Pelourinho, na região do Centro Histórico, com desdobramentos inimagináveis atuando na preservação daquilo que ele chama de “memória do pós-abolição”.

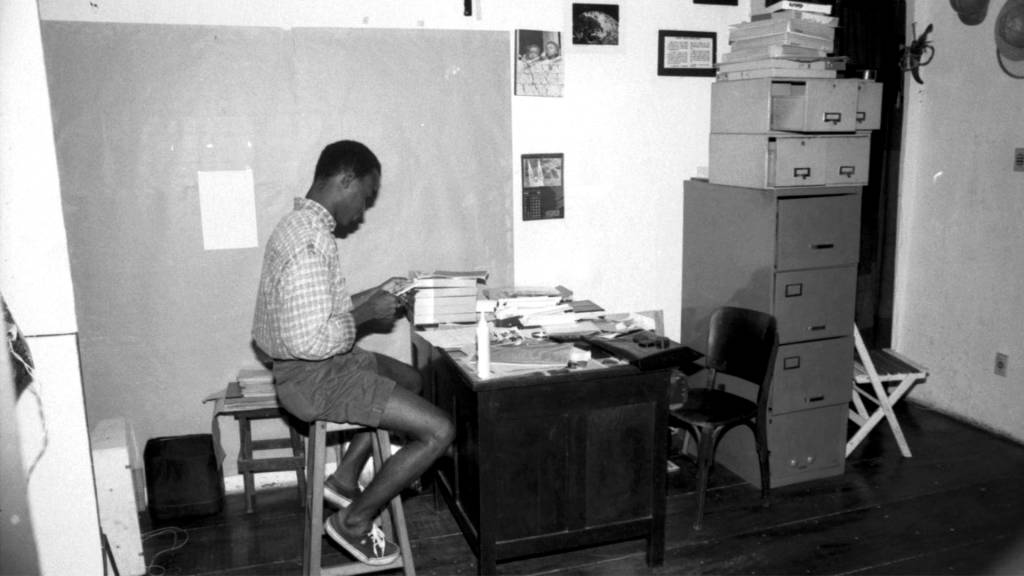

Há muito tempo ele atua sem os outros parceiros fundadores no ZUMVÍ, que foram deixando a iniciativa de lado devido ao pouco ou nenhum apoio financeiro promovido pelo estado e pelas demais instituições ao longo da décadas em que o arquivo tem funcionado. Desde 2013, o sobrinho e historiador José Carlos Ferreira substitui Aldemar e Ramundo, desempenhando um papel importante na organização.

Nesta conversa eles contam sobre a construção desse arquivo cada vez mais reconhecido dentro e fora do Brasil – mas que ainda enfrenta problemas na sua terra natal, no coração da Bahia -, os limites do reconhecimento oferecido, as revoluções estéticas, a decolonização do olhar e do ser fotógrafo, e o legado do ZUMVÍ para o futuro. Boa leitura!

Quando o ZUMVÍ foi fundado, qual eram seus anseios?

Lázaro Roberto: Eu já tinha mais de 15 anos de fotografia quando fundo o ZUMVÍ junto com Aldemar Marques e Raimundo Monteiro. Comecei em meados de 1970, mas só em 1980 consegui uma máquina profissional, presente de Padre Paulo, que trouxe da Itália. É ai que começo a me jogar na fotografia todo dia, toda hora, nas festas populares. Salvador vivia uma fase de muita efervescência, com muitos blocos afro, o movimento negro e muitas coisas relacionadas à negritude. Comecei a perceber que, se a Bahia também é negra, eu podia me apropriar de tudo, embora muitas vezes fosse o único negro com câmera fotográfica. Por isso, desde aquele momento já sabia que estava fazendo algo para o futuro. Não tinha como eu me lançar naquele momento…

Por quê?

Lázaro: Porque os nomes que eu via eram de fotógrafos brancos da elite artística da Bahia, uns caras que tinham pais artistas, que vinham do exterior… A hegemonia da fotografia baiana era com essas pessoas, cujas fotografias foram todas feitas em cima de corpos negros. É incrível isso, não é? Parece que o branco não tem olhares para outras culturas. Tudo o que fizeram foi em cima da cultura negra!

Isso é bem nítido na história da fotografia baiana, e embora esteja aqui fotografando há mais de 50 anos, meu nome não está no livro dessa história. Hoje, quando participamos de rodas de conversa, perguntam onde é que eu estava. Sempre estive aqui, quer dizer, será que não me enxergavam!? Aprendi isso na minha própria trajetória acerca do racismo dentro da fotografia. Eu ali, de cabelo rasta, fotografando, fui chamado de turista porque estranhavam um negro com máquina fotográfica. Eu não entendia o porquê, mas depois compreendi que as pessoas estão com a visão cristalizada de que quem está ali fotografando é uma pessoa branca. Seja estrangeiro ou daqui, é uma pessoa branca.

Tudo fui aprendendo na minha fotografia. Eu sou o outro apontando a máquina para o outro. Mas não tenho nada para oferecer para o outro, o branco é quem tem o que oferecer. O problema é quando o preto pensa isso. E, na verdade, os brancos não estavam nem aí pra mim. Eles estavam dominando, então… Mas eu sempre estava ali, na minha, fazendo meu trabalho em tudo quanto é lugar, principalmente nos movimentos políticos, no movimento negro, nas manifestações sociais. Muitas vezes, só quem cobria era a imprensa, mas não o fotógrafo, porque não era o show do Ilê Ayê, não era a lavagem do Bonfim, o show que tem baianas, pessoas pretas dançando. Esse é o olhar que o branco gosta, entende?

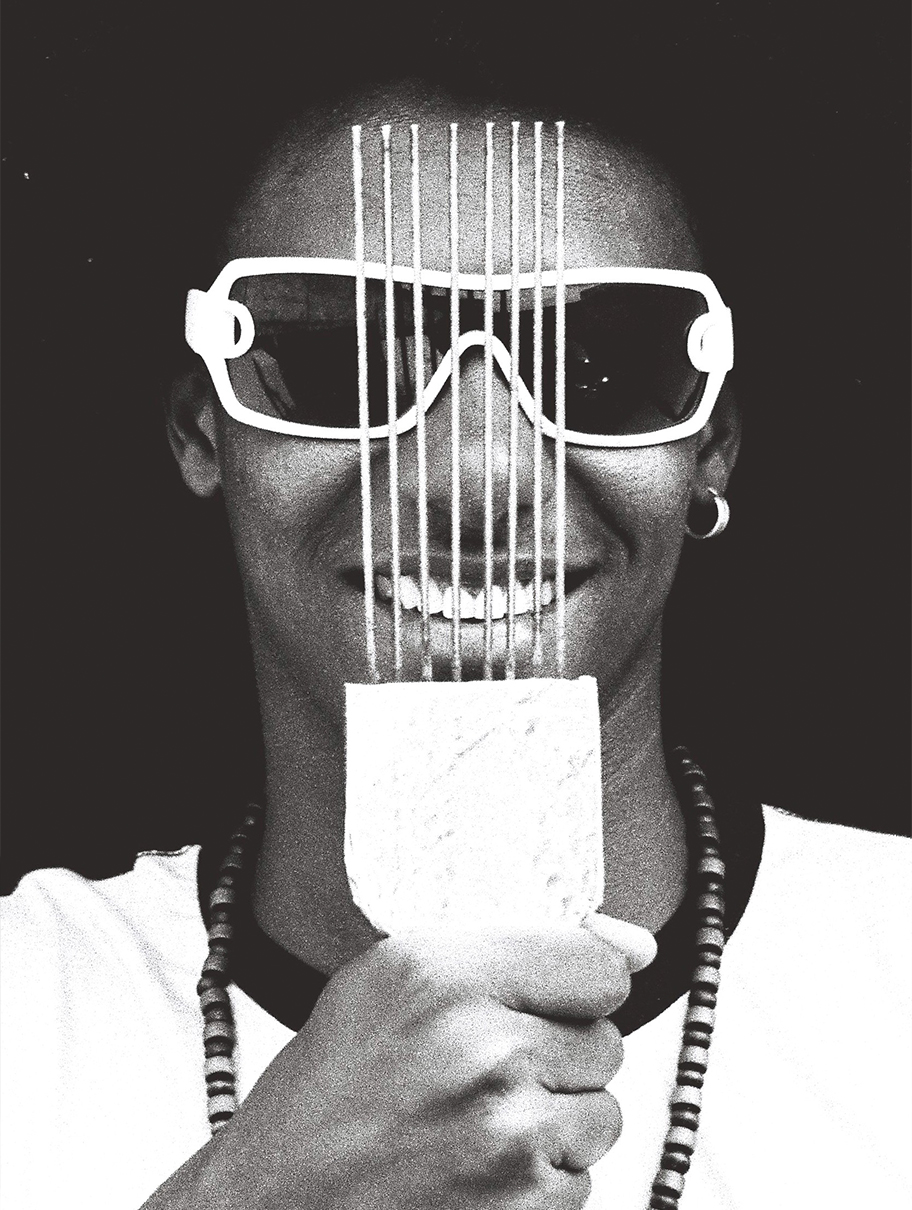

Como a revolução estética promovida pelo surgimento dos blocos afro refletiu-se em sua fotografia?

Lázaro: Foi, principalmente, uma revolução estética. Homens e mulheres começaram a usar black power, tranças, começaram a assumir a negritude nas festas populares. As músicas dos blocos afro nunca foram tocadas em rádio, mas todo mundo sabia na cidade, as pessoas cantavam. Percebi que ali havia uma coisa nova, de uma certa forma até naturalizada, porque a Bahia estava mergulhada nisso. Eu já tinha passado pelo teatro, vinha do movimento negro, assisti muitas palestras, rodas de conversa e essas coisas todas acerca do racismo. Quando você está nessas oportunidades com uma máquina fotográfica… Eu coloquei isso na minha fotografia porque nós, enquanto corpos negros, enquanto pessoas, não percebemos esse potencial negro que tem na Bahia. É aquela coisa de ver mas não enxergar, porque é comum no dia a dia. E também digo também que minha fotografia me deu consciência racial.

Como o senhor começou a fotografar?

Lázaro: O começo da minha vida é um pouco permeada pela Igreja. Padre Paulo surgiu nos anos 1960, foi o fundador da Igreja Católica da Fazenda Grande. Ele foi um padre progressista naquele contexto de ditadura militar. Foi perseguido, sua missa era espionada. Havia um grupo chamado GEAFRAGA – Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande do Retiro, que funcionava atrás da igreja e cuja a ideia foi dele. Na mesma época estava ali Geremias Mendes, que me emprestava sua máquina fotográfica de vez em quando. Ele é um dos fundadores do Bando de Teatro do Olodum. Ali no começo de 1975 ou 1976, começo a me interessar por fotografia, dar os primeiros passos. Eu retratava o bairro, o lixo, enfim, comecei a me interessar ali, mas com toda a dificuldade para fazer fotografia: comprar filme, máquina, equipamento. Eu não tenho pai nem mãe fotógrafos, ele era estivador e, ela, lavadeira de roupa.

A primeira vez que vi fotografias em preto e branco foi nessa época, com o trabalho de Antônio Olavo. Hoje ele é fotógrafo, produtor, uma pessoa que eu acompanhei o trabalho por muito tempo, mas que só fui conhecer pessoalmente durante as gravações do documentário Um Levante da Memória, que Iris de Oliveira está fazendo sobre mim. Ela convidou Antônio para participar porque ele foi uma das minhas primeiras referências. A partir dele comecei a ver esse lado periférico de Salvador, onde então as pessoas negras, não é?

Muitas fotos minhas não cheguei a copiar, porque eu não tinha laboratório, precisava pagar as revelações. Então, só guardava os negativos, apenas vez ou outra fazia uma cópia de contato. Apenas no final dos anos 1980 que fiz um curso profissionalizante de fotógrafo laboratorista no IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Foi só então que aprendi a revelar meus filmes fotográficos.

Onde foram as primeiras exposições do ZUMVÍ?

Lázaro: Alagados, no bairro de Plataforma, tinha um movimento muito forte de italianos. Todo dia 1º de maio havia uma celebração em homenagem ao dia do trabalhador no Setor Ferroviário. Era numa sede que a família Lazarotto fundou e dava cursos profissionalizantes. Sempre levava as coisas que eu fotografava durante o feriado para as pessoas verem na parede. O ZUMVÍ começou assim, na periferia, mostrando fotografia.

A primeira exposição que fiz e tive página no jornal foi com a pesquisa fotográfica Feira de Água de Menino à Feira de São Joaquim, com o historiador Jorge Antonio, apresentada na casa do Benin, em 1992. Eu passei um ano dentro da feira, depois apresentei cem fotografias falando da hereditariedade profissional de Água de Menino, que pegou fogo em 1964, e eu não conheci, à São Joaquim. Depois disso não sai mais da feira, estou lá até hoje. Porque a feira, desde o pós-abolição, é onde as pessoas vão buscar comida do dia a dia. A feira é uma mãe. Até hoje, a feira é cheia de pessoas pretas levam comida dali para dentro de casa.

Quando fui para as palafitas, quem encontrei morando em cima da maré foram as pessoas pretas, assim como hoje elas vivem nos morros e nas favelas. Então meu olhar foi se ampliando cada vezes mais. Quem você vê segurando corda? Eu fui um dos primeiros a fotografar o cordeiro no Carnaval. Aquilo me impactou, quando vi uma grande quantidade de homens negros segurando corda pra branco brincar.

Vocês estão atualmente na 35° Bienal de São Paulo. Inclusive, no anúncio da lista de participantes da Bienal consta que “os presentes nesta Bienal desafiam o impossível em suas mais variadas e incalculáveis formas. Vivem em contextos impossíveis, desenvolvem estratégias de contorno, atravessam limites e escapam das impossibilidades do mundo em que vivem”. Como vocês veem essa necessidade de desafiar o impossível?

Lázaro: Eu vim construindo uma trajetória na escassez. Cheguei aqui porque muita coisa convergiu para que isso acontecesse. E acho que tive uma oportunidade muito importante na arte. Eu estava ali nos anos 1970, foi a arte que abriu minha cabeça. Como é importante ela estar na periferia, em todos os lugares. Tivemos um governo que quis acabar com isso, e não foi à toa. Eu vim de uma época, a ditadura, em que lutávamos por liberdade de expressão. Quem passa um pouco por coisas assim nunca desiste, sempre quer fazer mais. Vê uma porta aberta, vai entrando.

Quando peguei a máquina fotográfica, percebi que tinha ali uma arma. O que eu podia fazer estava ali na minha mão. E foi naquele momento que vi que essa era a minha forma de luta, de prosseguir fazendo alguma coisa, de não parar. Vi que era um momento de registrar a história. Por isso que eu falo que fiz para o futuro. Também era a possibilidade que eu tinha, né? Não tinha nada que me assegurasse. Eu já fazia demais com o dinheiro do meu próprio bolso, ninguém me apoiava ou patrocinava. Tudo isso são fotos que eu eu mesmo copiava e eu levava para as comunidades.

José Carlos Ferreira: Essa lógica de um artista negro produzir a partir do impossível acaba sendo recorrente porque são poucos que conseguem algum financiamento ou investimento fazer sua arte. Acho que a luta dos artistas e do povo negro é uma luta cara por políticas públicas, por cidadania, porque assim vamos tendo acesso às coisas, a poder disputar. Porque nunca disputamos. Se você fizer um levantamento de editais, seleções, prêmios e festivais, vai ver que artistas negros não estão lá. Por que não conseguem disputar? Porque ainda estão lá embaixo tentando produzir. Você vê que Lázaro estava correndo para poder fazer um dinheirinho para poder ter um negativo para fotografar. Teve que fazer a articulação para ter um espaço, um estúdio. Teve que organizar uma rede.

O que aconteceu? Houve uma maior democratização da educação,. Então,por exemplo, eu pude ter acesso à universidade, ele não teve. Somos a história real de duas gerações na minha família. Essa minha entrada na universidade pública me proporcionou estar dentro de uma rede com pessoas mais orientadas e conectadas com o cenário da cultura, da política. Essa luta também é por cidadania. É o mais importante que podemos disputar. Acho que tudo isso são os caminhos dessa produção do impossível.

José Carlos, você lembra quando descobriu o ZUMVÍ?

José: No final de 2008, quando passei na faculdade. Estava estudando em Cachoeira, então ele me falou: “Pô, era meu sonho fazer história”, contou do arquivo de fotografias. Eu sabia que ele era fotógrafo, mas não via fotografia dele. Sabia que era fotógrafo desse mundo negro, mas eu também não entendia muito o que era isso. Na minha cabeça, o movimento negro era uma coisa só, tipo um partido político. Depois, fui entendendo que o movimento negro é uma teoria, uma ideia, um movimento. É uma ideologia. E isso na universidade. Em 2010, teve uma formação com o pessoal do movimento negro e se falou o nome de uma série de pessoas que Lázaro tem no acervo. E assim descobri que ele era conhecido na bolha, na galera da geração dele, entende? Foi o meu entendimento, fruto da minha transformação enquanto militante, que me fez entender que tenho um militante dentro de casa.

E como você começou a trabalhar com seu tio?

José: Eu sempre falava na universidade sobre o ZUMVÍ, aquele meu primeiro núcleo é que me ajudou a lidar com produção. Porque, quando você não tem grana para resolver seus problemas, você precisa do outro. Comunidade é assim, né? Meu pai sempre teve carro, porque é mecânico e motorista, então levou as mães de metade dos meninos lá da rua para a maternidade! Só eu já levei três. Você sempre precisa de alguém, assim como alguém precisa de outras pessoas. Na faculdade, quando comecei a me organizar com pessoas que tinham esse mesmo pensamento, acabei me ligando com quem já estava na frente, porque já era do movimento negro. Ali fui me construindo como militante, entendeu?

Eu tinha essa noção de que estava numa ação política de retomar o ZUMVÌ, porque o acervo reúne memórias que não estão organizadas em lugar nenhum. Só quem tem toda essa narrativa organizada somos nós! A Caminhada da Consciência Negra, Lázaro fotografa todos os anos. As ações do movimento negro é que norteiam o trabalho dele sobre o movimento negro. Ele tem uma agenda.

Com toda essa relevância, como o Governo do Estado da Bahia tem tratado o ZUMVÍ?

José: Temos tem tido apoio do Estado de forma bem pontual em relação aos editais. Acabamos de lançar a plataforma, feita com com edital de serviços privados do Governo do Estado. Também ganhamos Aldir Blanc, com a qual pudermos lançar catálogo, site, tudo isso. Mas o que pontuamos é que o Estado precisa dar um apoio permanente. Um dos principais apoios que o Estado poderia dar é um imóvel aqui no Centro. Pelo menos alugar por um preço mais barato, que estamos pleiteando junto ao IPAC. Já até fomos chamados, mostraram o imóvel, mas sempre sou ludibriado por questões políticas.

Não temos padrinhos. E, sem padrinhos, você não tem quem possa orquestrar essa manobra dentro da instituição. Precisamos de um financiamento permanente, tanto do Estado quanto da Prefeitura, porque o nosso arquivo não trata só da preservação de fotografias de Lázaro, mas as fotografias de um contexto histórico, de vários indivíduos. Então é importante que as pessoas entendam isso, que o Estado entenda isso, já que não esta nos tratando como deveria. Não só nós como outros, como o Acervo da Laje.

Queremos ser remunerados pelo trabalho que fazemos, todo mundo que trabalha, ganha. Nós acabamos de vender algumas obras para o Instituto de Arte de Chicago, dialogamos com a Magnum, com o MOMA, com diversas instituições internacionais que dão a valorização que tem que dar. Claro, sabemos que as instituições aqui não são tão fortes, mas tinham que ter um respeito maior com quem está produzindo essa memória negra.

Também deveria haver mais atenção porque trabalhamos em uma rede. Quando estamos numa exposição, pagamos o cara que imprime, a moldura, a montagem o transporte. É um circuito, uma rede. Não é só o dinheiro. Hoje, estamos mandando para os editais e buscando apoio para o projeto Lentes Negras do Futuro, um projeto nosso para fortalecer fotógrafos negros jovens. A ideia é o ZUMVÍ financiar fotógrafos negros. Quem quiser fazer um registro de uma manifestação cultural no interior vai ter uma diária e o equipamento que disponibilizarmos, e essas imagens integrariam esse acervo do ZUMVÍ.

Lázaro: O Estado tem nos tratado muito mal, assim como trata a memória do pós-abolição muito mal. Era para termos muito apoio para preservar essa memória, porque antes não tínhamos registros. Só o branco podia e fazia tudo. Hoje, tem momentos que não damos conta no acervo, muita gente procurando pela temática, tentando encontrar fotos para documentários… Tudo isso é muito importante, mas precisa de espaço para colocar essa memória. Agora, estamos preocupados porque onde moro é muito úmido, temos que tirar esse material de lá. Hoje, não temos uma sala climatizada, um armário anti-incêndio.

Precisamos de espaço e formas de manter o ZUMVÍ. Vivemos de editais, mas também temos várias exposições que queremos e precisamos fazer. São muitas temáticas: afoxé, artistas negros, blocos afro, cada tema dá uma exposição diferente. A última exposição que fizemos, em 2018, aconteceu com muito esforço. Em setembro do ano que vem, a feira de São Joaquim fará 60 anos. Em 2014, nos seus 50 anos, tentamos fazer um calendário e não conseguimos. Ano que vem queremos fazer uma exposição lá dentro da feira, alugar um box para colocar uma impressora e as pessoas pegarem fotos a preço de banana. Queremos que quem esteja nas fotos também peguem-nas. É um direito que elas têm e é uma forma de eu devolver, agradecer a essas pessoas. Mas, precisamos de apoio. São quase três mil fotogramas só da Feira de São Joaquim.

Seu Lázaro, com tudo isso, como o senhor observa sua trajetória e a trajetória do ZUMVÍ?

Lázaro: O que mais me deixa satisfeito é quando vejo as pessoas mais novas chegarem aqui e reconhecer isso. Pessoas de uma outra geração que perguntam assim: “Nelson Mandela esteve aqui em 1991?”. Pessoas que não viram e não saberiam disso. Eu vejo que aí é o futuro fazendo efeito, é o meu trabalho tendo resultado. Aí vem a satisfação. Mas a juventude também precisa ter ferramentas para fazer seus registros, para fazer história. Os jovens precisam contar a história da época deles, do agora. É a memória que vai nos levar a algum lugar.

Cinco práticas artísticas para quem busca uma pausa das telas

Cinco práticas artísticas para quem busca uma pausa das telas 5 filmes imperdíveis do Festival de Cinema Francês no Brasil

5 filmes imperdíveis do Festival de Cinema Francês no Brasil Primavera nos Dentes: a série que reconstrói o impacto dos Secos & Molhados

Primavera nos Dentes: a série que reconstrói o impacto dos Secos & Molhados Biografia inédita reabre a discussão sobre a negritude de Machado de Assis

Biografia inédita reabre a discussão sobre a negritude de Machado de Assis Dia Mundial de Luta Contra a AIDS: 5 filmes que enfrentaram o estigma

Dia Mundial de Luta Contra a AIDS: 5 filmes que enfrentaram o estigma