A casa das muitas Lyas

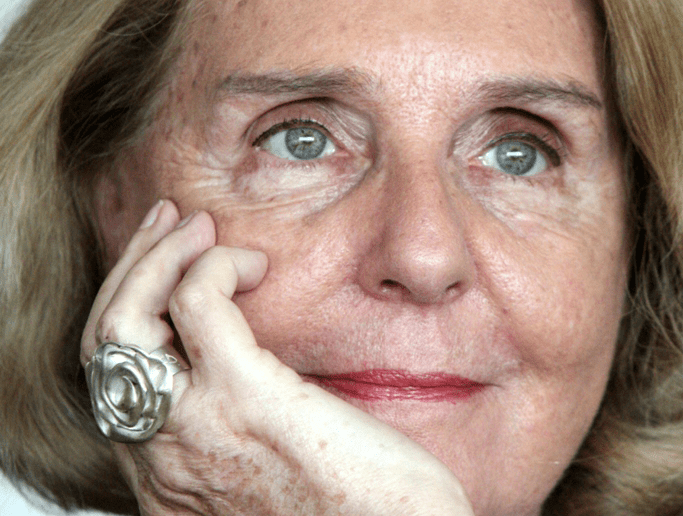

Reservada, com 80 anos recém-completados, a escritora gaúcha Lya Luft fala sobre o peso da família em sua obra, o trabalho de traduzir literatura e o Brasil de hoje

Por Lucas Colombo

Lya Luft tornou-se uma das escritoras de maior público no Brasil hoje, em plena era do espetáculo, quase que apenas em razão da obra — como deveria ser, idealmente, com todos. Ela não gosta muito de circular, receber homenagens, participar de eventos literários, sair de casa. E, para um artista de talento, observar a própria casa, palco de más e boas relações familiares e amizades, já é o bastante para criar.

Uma casa pode ser uma metáfora da vida, a vida que todos vamos construindo com um projeto na mão, quase sempre não materializado exatamente como concebido. Lya percebeu isso no poema A Casa Inventada, incluído numa coletânea de poesia gaúcha contemporânea, em 2013: “A vida é uma casa que a gente inventa (ou tenta)./ Com um sótão para sonhar,/ porões para chorar,/ um quintal para as festas e os delírios./ No meio porém passam as águas do tempo/ que tudo leva de roldão, tudo/ transforma em cacos, trapos, lascas.”

O poema emprestou o título — e a metáfora — para o romance mais recente da autora, o 30° livro de sua carreira. A Casa Inventada (Record, 2017) borra as fronteiras entre a ficção e o ensaio, característica comum na literatura contemporânea: a história, em si, funciona como uma interpretação de sua temática, no caso, relações familiares e fases da vida. São sete capítulos, cada um introduzido por um poema e arquitetado como um cômodo de uma casa: a porta de entrada, a sala da família, o porão das angústias.

No primeiro romance, As Parceiras (1980), o elemento casa também desempenha uma função importante, como cenário de várias lembranças familiares da personagem-narradora, Anelise. Os títulos seguintes, A Asa Esquerda do Anjo (1981) e Reunião de Família (1982), que formam com As Parceiras a dita “Trilogia da Família” de Lya, são igualmente narrados em primeira pessoa por mulheres de meia-idade às voltas com traumas e ressentimentos familiares, questões que começam e são enfrentadas entre quatro paredes. Temas familiares e existenciais são também os dos best-sellers Perdas & Ganhos (2003) e Pensar é Transgredir (2004), ensaios e crônicas que, ao contrário do que julgaram comentaristas apressados, não caem na “autoajuda”, nos conselhos triviais de otimismo bobo (“Nessa difícil história nossa, dizer ‘sim’ ao negativo, ao sombrio, em lugar de dizer ‘sim’ ao bom, ao positivo, é o desafio maior”, enuncia um texto de Pensar é Transgredir). Nesta entrevista, porém, evitou-se falar desses dois livros, já muito comentados. O assunto aqui são as outras vertentes — ficção, poesia e tradução — da obra extensa de Lya, iniciada em 1964 com os poemas de Canções de Limiar.

A escritora nascida em Santa Cruz do Sul (RS) fala ainda de pontos polêmicos do meio literário — patrulha ideológica, biografias não autorizadas –, de Academia Brasileira de Letras e dos 80 anos de idade completados anteontem, 15 de setembro. A conversa aconteceu na casa de Lya, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, onde ela vive com o marido e duas cachorrinhas. Na sala, muitas poltronas, porta-retratos e quadros na parede. Da janela, uma vista linda para o campo de golfe Country Club, em dia de sol.

O poema A Casa Inventada foi o embrião do romance?

Foi sem me dar conta, algo inconsciente. Me lembro do poema, mas não me lembrava do título dele. Tá tudo dentro da gente.

Essa “casa inventada” tem a sala para a família, onde se desenrolam os dramas familiares. A senhora gosta de contar histórias de famílias disfuncionais. Em As Parceiras, uma personagem chega a se referir à família como “uma família de doidas”. Fale mais sobre isso.

Eu sempre digo que, ao contrário da minha família de origem e da minha com meus filhos, a família da minha fantasia é uma espécie de antifamília. É uma família assustadora. Quando a família é mais ou menos saudável — não gosto do termo “boa” –, ela é uma espécie de chão em cima do qual tu vais caminhar pelo resto da vida, fazer escolhas melhores ou piores. Família ruim, doente, fria de rancor, desinteresse, é como uma jaula, em que tu vais desenvolver neuroses.

Família parece ser uma fonte inesgotável para a sua literatura. Há quem se refira aos primeiros romances da senhora como uma “Trilogia da família”.

Não eram. Eu não chamei assim. O [escritor e dramaturgo] Caio Fernando Abreu que dizia que era uma trilogia da família. Família é o começo e o fim de tudo. Deveria te ensinar e te preparar para a vida, para as coisas boas e difíceis. É uma coisa muito estranha e original o convívio familiar. Sou fascinada pelo assunto.

Nunca temeu soar repetitiva?

Todo autor, como todo pintor, tem seus temas. Vai-se contando várias histórias, no fundo os temas são os mesmos. Sou repetitiva porque quero ser. Família é um assunto inesgotável. Por isso.

Geralmente, professores de literatura e críticos incluem a senhora, ao lado de autores como Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles, Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu, numa linhagem de prosa consolidada por Clarice Lispector: intimista, psicológica, “feminina”, algo mística. Aceita essa classificação?

Clarice e Lygia, junto com Dinah Silveira de Queiroz e Rachel de Queiroz, abriram as fronteiras, mostraram que mulher não precisava escrever amenidades. Fizeram os editores ver que livro de mulher é interessante, tanto que houve um período em que eles realmente queriam editar mulheres. Depois viemos então Adélia Prado, Nélida e eu. A companhia é boa, me honra muito. Não me sinto mal, são pessoas que admiro. Meu mestrado em literatura, “cem” anos atrás, foi sobre As Meninas, da Lygia, um belíssimo romance. Nós somos mulheres escritoras, mesmo.

E que tal essa onda Hilda Hilst que se ergueu no Brasil, hoje?

De vez em quando, surgem essas homenagens. Eu gostava extraordinariamente dos poemas da Hilda. São belíssimos. Depois aquela literatura meio pornográfica não me atraiu muito…

Foi uma tentativa meio desesperada de ganhar público?

Ela era muito honesta. Disse: “Como meus livros não vendem, vou apelar para erotismo”. Mas acho justo que se homenageie. Ela era muito amiga da Lygia; eu tive pouco contato pessoal com ela.

Hilda tem sido valorizada por um suposto feminismo que ela, aliás, nunca professou.

Vou ser bem sincera: esse assunto de feminismo eu acho tão chato, tão cansativo… Perguntam se eu sou feminista. Sempre batalhei, em todos os meus livros, pela dignidade da pessoa. Da mulher, da criança, do homem massacrado pela mulher, da mulher explorada pelo marido, do pai e da mãe, dos diferentes… No romance anterior a A Casa Inventada, O Tigre na Sombra, tem uma menina de perna curta cuja irmã é uma bailarina linda. E a menina é a dona do mistério das coisas: ela encontra no fundo do jardim um tigre, e o tigre tem olhos azuis. Ela que é dona do mistério. Então eu sempre batalhei pela dignidade das pessoas. Homens também sofrem. Meu personagem Renato, de Reunião de Família, é um sujeito extremamente infeliz.

As discussões entre pais e filhos e entre irmãos de Reunião de Família lembram os diálogos fortes de dramas familiares como O Pai, de Strindberg, Álbum de Família, de Nelson Rodrigues, e Sonata de Outono, de Bergman. Essas peças e filme influenciaram na elaboração do romance?

É um eterno tema: o pai cruel, a mãe alcoólatra e louca… Faz parte do meu imaginário. Já houve quem dissesse que meus livros tinham a ver com Bergman, aquela coisa meio sombria… Mas não fui inspirada por Bergman. Esse sempre foi meu jeito de ver que o ser humano é um bicho esquisito.

Aliás, o romance foi adaptado ao teatro, por Caio Fernando Abreu, em 1984. Como foi isso?O Caio adaptou e o (diretor) Luciano Alabarse encenou maravilhosamente. Foi muito emocionante. O Luciano, que é meu amigo, me ligou, disse que o Caio, que eu também conhecia da vida inteira, queria adaptar e perguntou o que eu achava. Eu disse: “ah, sendo do Caio, já tá ótimo”. Eles iam muito lá em casa, sentavam no chão, comentavam as coisas… Fizeram uma peça belíssima. Fiquei muito impactada com a violência do que eu mesma produzia, porque eu nunca tinha me dado conta. Vendo ao vivo e em cores, encarnado em pessoas, eu pensei: “Meu Deus, por que eu não escrevo algo mais agradável, mais ameno?…” Depois, a Beatriz Segall, que faleceu hoje [a entrevista foi feita em 5/9], encenou só no Rio e São Paulo uma adaptação de O Lado Fatal (1988), que são poemas. Muito bonito também. E uma turma de atores do Rio também montou uma peça com contos do O Silêncio dos Amantes (2008).

É verdade que a senhora reescreveu várias vezes As Parceiras? Cortou o final?

Não, é lenda. Nunca reescrevi nenhum livro meu. Eu escrevo primeiro para mim. Me divirto muito com minhas histórias, por mais tristes e horrorosas que sejam. Pra mim é muito lúdico montar o quebra-cabeças de uma família, uma personagem. As Parceiras estava pronto e, antes de mandar para o editor, eu reli “cem” vezes — porque eu corrijo e mexo muito — e vi que, se tirasse os últimos parágrafos, ficava muito mais interessante. Então tirei e mandei assim: “Descemos de mãos dadas” (frase final do romance). Anelise desceu com quem? Cada um interpreta da sua maneira. Quando o livro foi leitura de vestibular, a gurizada me ligava: “Dona Lya, explica pra gente o final!”. Eu dizia: “não tem final”…

Acha que os jovens de hoje, em geral, são capazes de ler entrelinhas como essas?

São. Não sei por que teriam menos imaginação do que a meninada de 30 ou 40 anos atrás. O que existe mais hoje é a vida tecnológica. Eu, por exemplo, tenho lido livros inteiros no meu iPhone. Não acho que os jovens sejam menos imaginosos, ao contrário, são muito espertos. Porque o mundo inteiro entrar na tua casa, pela televisão ou internet, te deixa mais aberto.

A prosa de As Parceiras é concisa e, em vários trechos, ritmada (“Uma família triste e patética, todo mundo querendo sobrenadar — mas, e as águas? Teatro de sombras, incógnito. O sótão.”). A senhora ainda estava no embalo da poesia que produziu antes dele?

Não. Meu jeito de escrever é esse. Antes do primeiro romance, eu já escrevia crônica de jornal. Faço crônica desde, nossa!, meus 24 anos. Eu nunca penso em teoria, tenho horror. Escrevo do meu jeito, e pronto. Quero fazer uma prosa clara, sempre enxuta, para a linguagem não se interpor entre mim e o leitor. Não quero que ela atrapalhe. No fundo, não sou só uma contadora de histórias: sou uma poeta que conta histórias. Agora tenho pintado também, e a dona do ateliê de pintura diz que cada quadro meu conta uma história.

Já se arrependeu de ter lançado algum livro?

Não. Não gostaria de ter escrito O Lado Fatal, que eu escrevi quando morreu meu segundo marido, Hélio Pelegrino. Mas só porque é muito triste, né? As pessoas começaram a usar até em necrológios. Quando anunciavam participação [de falecimento], botavam frases do livro. Aí, durante uns anos, eu suspendi. Disse pro editor que não queria mais [novas edições]. Depois, o pessoal reclamou, e então voltou. Não que eu tenha me arrependido: é o único livro meu que é muito pessoal, veio de um momento difícil. Não tenho paciência pra reler meus livros, mas às vezes alguém pede, então eu leio e digo: “Ih, essa frase não tá bem boa…”, “Que coisa besta…”. Mas em cada artigo, livro, poema, momento de vida, eu faço o melhor que posso. A gente é só a gente.

Quem é a primeira pessoa que lê seus livros?

Ninguém. Só meu editor. Eventualmente comento com meu marido ou com um filho: “estou escrevendo uma história ‘assim’…” Mas sou muito fechada, ou por tímida ou por arrogante, ainda não descobri. Não gosto que mexam. O primeiro livro, As Parceiras, eu mostrei pro Celso [Pedro Luft, linguista e primeiro marido], que tinha sido meu orientador. Ele leu, me olhou e disse: “tá muito bom”. Aí mandei pro editor. Mas eu normalmente não mostro. Meu editor é meu primeiro leitor.

Em uma entrevista recente, a senhora disse, sobre a literatura brasileira atual: “Tem até gente demais escrevendo, todo mundo quer ser escritor”. Então concorda com a impressão de que no Brasil, hoje, há quase mais escritores que leitores?

Não, não tem mais gente que escreve do que lê. Mas é uma coisa moderna, da hora: todo mundo quer escrever um livro. Tá bom, o tempo que vai dizer, daqui a 20 ou 30 anos, quem de nós sobrou quando nós não estivermos mais aqui. É uma espécie de moda, mesmo: todo mundo quer ser escritor, atrizinha escreve livro… É um fenômeno, né? Mas acho, sim, que tem gente demais escrevendo, edita-se muita coisa ruim. E muita coisa boa…

Dos autores clássicos, quem a senhora não se cansa de ler?

Não releio clássicos. A única coisa que eu releio mesmo, sempre, são poemas em alemão de Rainer Maria Rilke. Meu pai me deu um livro, com uma capa de couro e papel fininho, quando eu era adolescente. Nunca li dois versos que eu achasse medíocres. Esse é meu livro de cabeceira. Rilke tem o que também tenho um pouco na minha literatura: o chamado “belo sinistro”. Volta e meia releio Drummond, gosto muito também de Grande Sertão: Veredas e Primeiras Estórias (de Guimarães Rosa), mas não que me sente para reler. Estou sempre lendo coisas novas. Até porque, quando releio um clássico, muitas vezes penso: “tá chato isso aqui, quando eu tinha 20 anos me entusiasmei mais…”.

E, se pudesse indicar um autor brasileiro novo, quem indicaria?

Agora tu me apertaste… (pausa). Eu gosto, por exemplo, do Cristovão Tezza, daquele livro O Filho Eterno. Mas, se eu citar um, vou deixar vários de fora. Então ainda fico na geração da melhor crônica brasileira: Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Foram, mais ou menos, meus contemporâneos. É o tipo de coisa de que gosto muito. E recomendaria para qualquer menino que leia, pelo menos, O Continente, de O Tempo e o Vento. Para ter uma ideia da visão poética, intensa, do Erico Verissimo.

Um pedido que faço a todo escritor que entrevisto: cite um autor da turma das “vacas sagradas” que a senhora não aprecia.

Espero não estar entre as “vacas sagradas”, né?… Autor que eu não suporte? Difícil dizer. Tem muita gente boa escrevendo. Não gosto de coisas grosseiras, brutas. Pornografia, por exemplo. Mas uma “vaca sagrada” que eu não goste? Não tenho. Se eu não gosto, pra mim já não é “vaca sagrada” (risos).

A senhora traduz de alemão e inglês. Uma pergunta meio clichê: lembra alguma frase ou parágrafo que tenha dado muito trabalho para traduzir

Milhares. Já traduzi uns 150 livros. Parei de traduzir há três, quatro anos. Um autor de que gosto imensamente e me deu muito trabalho foi Günter Grass. Os romances dele que traduzi se passam na Prússia ou na Boêmia, com certos nomes de frutas, roupas, comidas e terrenos que nem os alemães sabem. Eu tinha que procurar em enciclopédias; na época não existia Google.

O principal tradutor de Machado de Assis para o inglês tentou Guimarães Rosa. Para “O diabo no meio do redemoinho”, tascou: “The devil in the middle of the whirlwind”. Então notou que o diabo está no meio da palavra redemoinho: re-demo-inho, e desistiu.

Nisso eu nunca tinha pensado… Mas ele traduziu muito bem. É possível que o próprio Rosa não tenha pensado que o diabo está no meio do re-demo-inho. Para traduzir, temos que ter uma margem de coragem e audácia. Todo livro é intraduzível. Tradução é um mal necessário. O ideal seria que todos lessem todos os idiomas. Se eu puder ler em alemão ou inglês, eu leio, porque pego o sabor do que o autor quis dizer. Sempre me deu pena de traduzir, porque eu pensava em como o meu colega escritor gostaria que eu apresentasse o texto dele ao leitor brasileiro. Na minha época de maior trabalho, eu não tinha muito contato com os autores, não existia internet como hoje, em que a editora pode proporcionar um contato. Tradução exige muita seriedade, muito conhecimento da língua de partida e domínio total da língua de chegada. Aliás, ninguém pode ser escritor se ainda tiver problemas de ortografia, por exemplo. Primeiro, tem que dominar seu instrumento. É como um médico que vai operar e ainda não conhece bem anatomia, não sabe segurar um instrumento. Esse pessoal que escreve e depois precisa de copidesque, pra mim, não é escritor. Claro que todos cometemos erros, mas temos que dominar. Da mesma forma, o tradutor: tem que conhecer bem inglês, mas tem que se sentir à vontade no próprio idioma.

E de leitores das traduções de livros seus, já ouviu algo inusitado? Como é a recepção da sua obra no exterior?

Já saiu livro meu em alemão, inglês, italiano, francês… Saiu na Holanda, Vietnã, Israel… Mas nossos livros vendem pouquíssimo, ninguém nos conhece. Dizer “ah, o cara vendeu milhões no exterior!” é mentira. O que eu tive foram convites para falar a alunos de literatura brasileira em universidades dos Estados Unidos e da Europa. De coisas que eu li, foi muito engraçada uma crítica de uma alemã, de um jornal ou revista de Berlim, sobre um dos meus romances que saíram lá. Ela escreveu: “Essa senhora Luft é uma escritora brasileira, mas no livro dela não tem animais, selva, coisas exóticas… Literatura tipo Clarice Lispector nós temos aqui, em cada esquina”. Achei um pouco antipático, mas tudo bem. É triste achar que Brasil tem que ser a onça, o boto, o índio… O Brasil é tudo.

Por falar nisso, em 2015 a senhora publicou Paisagem Brasileira, uma reunião de artigos sobre o Brasil. A senhora sempre criticou os governos do PT e o “politicamente correto”. Já foi discriminada no meio cultural, predominantemente de esquerda, ou do que se passa por esquerda no Brasil?

Se fui discriminada, nunca soube. Detesto politicamente correto. É hipócrita, pretensioso, pequeno. Não sou de direita reacionária, mas uma esquerda radical também não me agrada. Tudo que é radical fica bobo. Aprecio um meio-termo, muito difícil. Agora tem essa discussão violenta, por exemplo, sobre o Lula, que tá condenado e preso, não me interessa se justa ou injustamente. Hoje, na volta do ateliê, ouvi a voz dele no rádio. Falei: “peraí, cara…” Isso tudo é uma falta de bom-senso, né?… Estou cansada e enojada com política. Vamos ver o que vai dar desse pobre país.

Já perdeu amizades?

Não. Eu não discuto política. Política, como está sendo feita no Brasil, me assusta e me repugna. De modo geral, não gosto de política. O que me interessaria realmente seria ver a decência, a verdadeira justiça social… Eu não tomo mais café da manhã vendo notícias. Porque todo dia aparece mais corrupção. Prefiro ver CNN pra me divertir com as loucuras do Trump. Tenho pena do Brasil atual. Só não sairia do Brasil, mesmo se fosse moça e tivesse muita grana, porque sou apegada ao meu país. Vejo muita gente ir embora, querendo morar em Portugal como se lá fosse o paraíso. No exterior, somos todos estrangeiros. Sempre.

Para lembrar o novo imortal da ABL, Cacá Diegues: “patrulha ideológica” existe no meio, não?

Deve existir, mas a mim não interessa. Estou completamente por fora, uma velha de 80 anos olhando a paisagem, cuidando da família, do marido, das cachorras, meus livros, amizades… Se tem patrulha? Deve ter gente que me odeia, me acha uma velha reacionária… Não tenho o menor interesse.

Já tem candidato a presidente?

Pra ser sincera, não votaria em nenhum. Não preciso mais votar, aliás. Mas acho que vou votar, sim. Ainda não tenho candidato. E se tivesse também não te diria. (risos)

A senhora é uma pessoa discreta, raramente aparece em eventos literários. Mesmo assim, já publicou um livro de memórias da infância (Mar de Dentro, 2002) e, nas crônicas, expõe emoções e até conta casos de familiares e amigos. É uma maneira de saciar a curiosidade dos leitores pela sua vida?

Deus me livre! Aí eu faria uma autobiografia. Minha vida sempre foi pública: casei, tive filhos, separamos, continuamos amigos, casei com Hélio Pelegrino — e aí vivi em meio ao petismo –, ele morreu, voltei a me casar com o Celso, que adoeceu, ficou inválido por três anos… Depois fiquei viúva de novo… E agora estou há 15 anos casada com um engenheiro carioca, Vicente Brito Pereira. Não tenho nada secreto, isso tudo é público. Mas quase não apareço, mesmo. Respeito grupos de escritores que se juntam, leem a obra uns para os outros, mas não participo. Fico muito quieta.

Mas nunca pensou em escrever uma autobiografia? Ou acha que, justamente por se colocar muito nas crônicas, um livro assim seria dispensável?

Por que eu escreveria uma autobiografia? Eu não. Sou reservada. O que podia ser público foi público. Tenho uma vida simples, sem luxo, inclusive no jeito de me vestir. Ainda estou saindo — não vou sair nunca — de um luto, porque perdi um filho em novembro do ano passado… Fiquei mais recolhida ainda.

O editor nunca propôs? Autobiografias geralmente vendem bem. Foi o caso da Rita Lee.

Bom, eu não sou a Rita Lee, né? Minha vida não é interessante como a dela. Não, nunca me propuseram. Sabem que eu não faria e acharia até engraçado se propusessem.

E ser tema de uma biografia não autorizada a incomodaria?

Acho que sim. Não tenho nada de vergonhoso na minha vida, mas não gostaria. Me deixem em paz, sou uma velha quieta, uma velha dama tranquila, nunca fiz mal a ninguém. Não tenho nada de extraordinário na vida. Sempre fui casada com pessoas públicas: Celso Pedro Luft, que foi meu professor, tinha sido irmão marista; Hélio Pelegrino, homem mais público, impossível; depois eu mesma me tornei uma pessoa pública. Não tenho nada a esconder. Biografia não autorizada eu acho uma certa malcriação, sabia?

Naquela polêmica de cinco anos atrás, sobre biografias autorizadas e não autorizadas, a senhora tinha um lado?

Sempre tenho o lado de que não se deve invadir a vida das pessoas. Se não é autorizada, por que fazer? A pessoa tá lá, viva ainda. Escrevam depois que a gente morre. Mas também não sou a favor ou contra, só não gostaria que saísse uma biografia minha. Pra que fazer? Ainda não morri.

A senhora processaria um autor que escrevesse uma?

Não. Se escrevesse algo indigno, inverídico, a meu respeito, eu meteria o pau feio. Meu advogado lidaria com a pessoa. Mas por que alguém escreveria algo insultuoso a meu respeito? Não há o que escrever. Não tenho um lado sombrio, escondido. É uma pergunta engraçada, essa. Se alguém pedisse para escrever uma biografia minha, eu diria não, espere que eu morra, minha vida não acabou ainda. Se fizesse uma não autorizada e fosse algo desagradável, eu processaria mesmo, pois acho muito invasivo. Imagina se eu escrevesse sobre um monte de sacanagens que tu nunca fizeste? Não é legal.

Falo de biografia apurada, feita por um jornalista ou escritor que realmente contasse a vida da senhora, sem calúnias.

Ah, bom… Ah, mas vê meu currículo ali na orelha do meu livro, sei lá… Não gostaria que fizessem uma biografia minha. Vão escrever do Temer, do Lula, sei lá quem… Não tenho nada de tão interessante na vida.

A senhora entraria para aAcademia Brasileira de Letras?

Não. Hoje de manhã me ligaram de novo! Há muitíssimos anos me falam para entrar. A primeira vez foi há muitos anos, quando a Lygia foi candidata. Éramos muito amigas, eu tinha escrito sobre As Meninas. Estávamos, um dia, num congresso em Brasília, e a Lygia toda hora saía pra visitar alguém e colher voto. Achei muito humilhante. Pra mim, ela era uma diva da literatura. Aí o Antônio Houaiss, que era muito amigo do Celso e portanto meu, estava sentado do lado e disse: “Agora vai entrar a Lygia, depois vão entrar uns homens, depois a Nélida — que estava ali junto –, depois outros homens, depois entra você”. Eu falei: “Eu? Deus me livre, Antônio”. Ele: “Por quê?”. E eu: “Ah, sou esculhambada, falo palavrão, não usaria aquela roupa…”. E não acredito muito nessa coisa de grupos. “A acadêmica Lya Luft”? Não tem nada a ver comigo. Sou anti tudo isso. Não contra, anti. Mas periodicamente alguém me liga de lá. Um dia, eu estava com a Nélida, no Rio, e ela tentou me convencer a me candidatar.

Seria uma eleição facílima…

Não, tu estás enganado. São muitos candidatos. É muito trabalhoso, tem que ir ao Rio… Até brinquei com essa pessoa que me ligou hoje: eu não vou pedir votos. Só se fosse por aclamação: se eles me escolhessem, claro [que entraria], né? Mas pedir voto, mandar carta e livro… Apesar dessa aparência de panzer [tanque de guerra] alemão, eu tenho um lado tímido. Então, por timidez ou arrogância, não vou entrar na Academia. Eu visitaria as pessoas, elas diriam: “Claro que vou votar em ti!” e depois que eu saísse diriam: “Imagina se eu vou votar nessa aí…” (risos)

Quando participou da Fliporto (PE), em 2014, a senhora declarou: “Nunca fiz pose de escritora. Não existe essa mística. Eu trabalho muito, minha profissão é essa”. O que é ter “pose de escritor”?

Ah… Já tive amigas — de hoje não, mais antigas — que, quando publicaram o primeiro livro, fizeram todo um guarda-roupa, chapéus, coisas assim meio estranhas… É um pouco metafórico, né? Sempre foi minha profissão, mesmo quando ainda não tinha escrito romances. Meu primeiro livro de poesia saiu quando eu tinha 25 anos, depois comecei a fazer crônica de jornal, depois a Editora Sulina publicou Flauta Doce, numa coleção de poetas jovens: Carlos Nejar, Itálico Marcon, Lya Luft… Quando decidi não fazer mais crônicas, juntei algumas e publiquei Matéria do Cotidiano, pelo IEL [Instituto Estadual do Livro]. São livros que nem existem mais. Minha verdadeira carreira começou com As Parceiras, em 1980. Eu tinha 40 anos. Mas viver com livros, ler, escrever, pra mim sempre foi natural. É minha profissão, minha vida.

Textos falsamente atribuídos à senhora circulam na web. Como reage a isso?

Com nada, meu filho (risos). É horrível, fico chateada, mas tenho que rir. O que vou fazer? A gente não tem defesa contra isso. Tenho conversado, inclusive, com o [Luis Fernando] Verissimo: não há nada a fazer. Às vezes, uma amiga me manda: “olha que lindo o teu texto!”, com uma mulher deitada na praia, ou de véu… nada a ver comigo. E, às vezes, mandam texto meu mesmo. Não tenho como me defender, e também não é uma coisa grave. A gente sabe como é e deixa passar.

Para encerrar, uma pergunta ampla, mas inescapável: fazer 80 anos é um peso, leveza ou os dois?

É natural. Não é pesado, não é leve; é natural. A velhice tem muitas qualidades. Eu até brinco dizendo que agora posso falar um monte de besteira, que aí vão dizer: “Ela já tá fora da casinha!…” (risos). Enquanto eu tiver saúde física, estou bem. A família está bem, apesar da perda desse meu filho ter sido muito dolorosa pra todos nós. Eu até planejei, para os 80 anos, fazer um festão no clube, chamar amigos… Agora ainda me sinto de luto por esse filho. Mas, no dia, vou reunir a família aqui para um almoço. Tenho sete netos e netas. Às vezes, pego as minhas três netas, filhas da minha filha médica, para almoçar, e um dia elas estavam no carro e alguma disse: “Ah, no ano que vem a gente vai fazer 15 anos”. A outra: “Eu, 18 anos”. E eu disse: “Daqui a dois anos, a vó vai fazer 80…”. [Fez-se] Um silêncio. E uma das pequenas falou: “ô, vó, 80 é pesado, né?…” (risos)

Algum arrependimento?

Não sei, não tenho muito arrependimento porque sou uma pessoa honesta e honrada e sempre tentei fazer em tudo o melhor que eu podia. Muitas vezes, não fiz, não pude. Mas também não penso “Ah, por que não fui mais gentil, não aceitei isso, fiz aquilo…?”. Somos todos uns pobres diabos e tentamos acertar. Alguns, porque há quem nem isso tente.

______

Lucas Colombo é jornalista e professor. Colabora com as revistas Continente (PE) e Revista da Livraria Cultura (SP) e com o jornal Correio do Povo (RS). É editor e colunista do site Mínimo Múltiplo, on-line desde 2008. É organizador e coautor do livro Os Melhores Textos do Mínimo Múltiplo (Bartlebee, 2014).

A história da música “Ouro de Tolo”, de Raul Seixas

A história da música “Ouro de Tolo”, de Raul Seixas 6 quadros famosos que integram o acervo do MASP

6 quadros famosos que integram o acervo do MASP Os 25 romances mais viciantes do mundo segundo a Bravo!

Os 25 romances mais viciantes do mundo segundo a Bravo! Salve-me do Desconhecido: tudo sobre a cinebiografia de Bruce Springsteen

Salve-me do Desconhecido: tudo sobre a cinebiografia de Bruce Springsteen Festival de Gramado revela filmes que concorrem ao Kikito em 2025

Festival de Gramado revela filmes que concorrem ao Kikito em 2025