Memórias do futuro

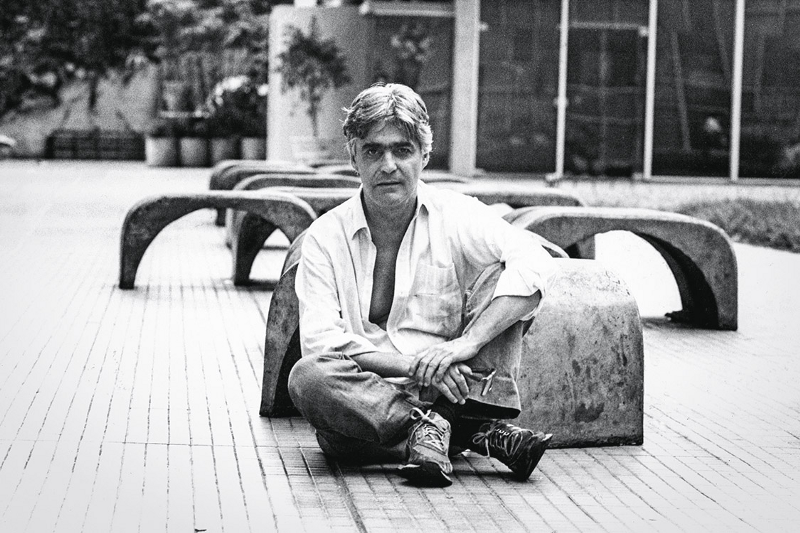

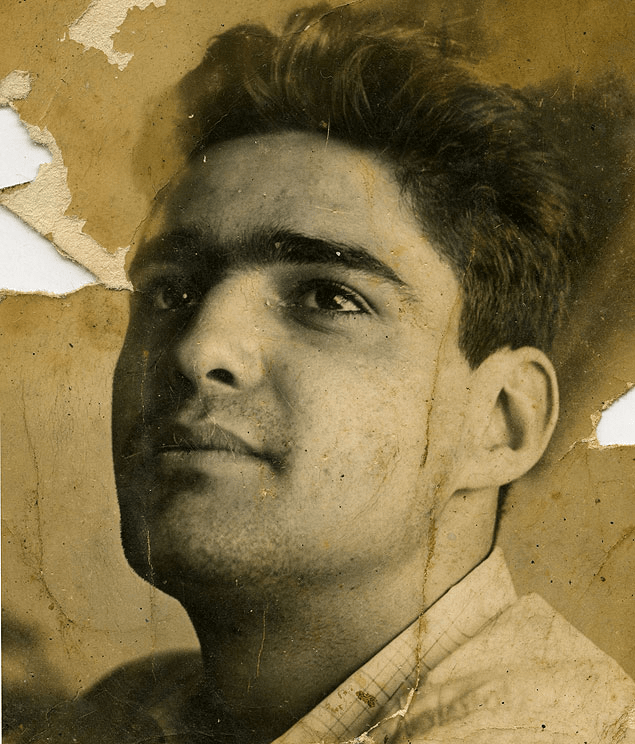

O último ensaio escrito por Luiz Carlos Maciel (1938–1945), o pensador da contracultura que faria 80 anos hoje

Por Luiz Carlos Maciel*

Hoje em dia [segundo semestre de 2017] não se fala mais em futuro, parece até que já chegamos lá. Tudo se passa como se o tal de futuro não passasse de uma repetição obsessiva e mortal do que temos agora. Onde estão os visionários, os profetas, os videntes, os precogs, etc.? Sumiram.

Não é a toa que a suposta História esteja, já há algum tempo, dominada por um retrocesso obstinado. Não chegou ao fim nem se projeta mais para o futuro, só pode ir para trás. A falta de perspectivas é constrangedora: não há avanço nem na filosofia nem nas outras humanidades que nos tragam o frescor do novo, da originalidade. A norma é a repetição. Nem avanço há nas chamadas ciências exatas que, até segundo alguns, já teriam alcançado tudo que poderiam alcançar, e cujas descobertas pretéritas devem servir agora para alimentar novidades tecnológicas pífias, capazes apenas de criar novos produtos para o mercado capitalista. O único poder absoluto é o Deus Dinheiro, louvado e reverenciado por todos.

Esquecem do perspicaz psicanalista Sándor Ferenczi, discípulo direto de Freud, que, num artigo sobre A Ontogênese do Interesse pelo Dinheiro chega ao que parece até uma “conclusão imortal” nas palavras textuais de Norman O. Brown:

“Depois do que foi dito sobre o dinheiro, não parece ser nada mais do que merda desodorada, desidratada, com um brilho em cima.”

Pois é… mas o pessoal parece cada vez mais amarrado ao vil metal, principalmente nestes tempos estúpidos em que a chamada economia neoliberal é cantada em prosa e verso e os políticos se afligem para baixar novas leis que alimentem a voracidade capitalista a custa dos sacrifícios crescentes das classes subalternas.

Por “classes subalternas” pode-se também entender artistas, intelectuais, estudantes e todos aqueles indivíduos interessados no desenvolvimento da cultura, que, segundo os neoliberais, não serve para nada e pode muito ser jogada no lixo para não atrapalhar o crescimento dos lucros. Não se pensa mais no futuro mas apenas na cupidez do presente.

No entanto, há nem tanto tempo assim, nas últimas décadas do século 20, o futuro ainda tinha grande relevância para o projeto humano. Ele servia de polo magnético para a orientação das ciências, da filosofia, das letras e das artes. As realizações daquela época contrastam escandalosamente como o que se verifica hoje. É como se já tivéssemos tido um contato, um gosto, do futuro e tivéssemos recuado agora covardemente para o passado. Tínhamos a conquista do espaço, viajamos até a Lua, descobrimos o laser, desenvolvemos o computador e fizemos outras tantas descobertas científicas que servem, hoje, às frivolidades tecnológicas dedicadas ao crescimento da alienação, da reificação, da maquinação e tantas outras formas variadas de redução do sujeito ao objeto, da luz do espírito à cegueira da matéria. Mais do que nunca, estamos enfiados na Prisão de Ferro Negro de que nos fala Philip K. Dick.

No que diz respeito às artes e à cultura humanista em geral, uma comparação entre o que se fez naquelas décadas e o que se faz hoje, roça as raias do ridículo. As artes eram de vanguarda, as filosofias eram vivas. Atonalismo e dodecafonismo, Stravinski e Bartok, Duke e Miles, Tom e João, Chaplin, Welles, Kurosawa, Klee, Kandinsky, Picasso, Thomas Mann, James Joyce, Samuel Beckett, Heidegger, Husserl, Sartre, etc. A lista de grandes realizações e geniais realizadores é interminável. E hoje, neste tal de século 21, o que temos?… Nada. No máximo, os times da segunda divisão.

Por mais brilhante que tenha sido o século 20, suas últimas décadas foram as mais audaciosas e revolucionárias, marcadas pelo que se convencionou (pela mass media americana) chamar de contracultura e que constituía uma virada de mesa radical no horizonte cultural que parecia ter vindo de outro planeta ou, quem sabe, como veremos daqui a pouco, de nosso próprio futuro. A nossa especulação, aqui, é que sejam verdadeiras memórias do futuro.

As contribuições decisivas do século 19, tal como penetraram no século 20, foram as de Marx e Freud, o marxismo e a psicanálise, a descoberta da alienação e do inconsciente. Esses dois insights tinham pontos de vista diferentes, até opostos: o de Marx adotava o histórico, o social e o econômico, nossa existência no chamado mundo objetivo; o de Freud movia-se na sondagem inédita de nossa subjetividade, das camadas mais profundas da psique humana, audácia que, aliás, vale à psicanálise o xingamento por parte da academia careta, de ser uma “pseudo-ciência”. Faltava dar a essas duas insurgências libertárias uma unidade que lhes conferisse um poder superior e esse trabalho foi realizado no século passado, de Wilhelm Reich a Herbert Marcuse, incluindo-se nesse processo os esforços do existencialista Sartre, na sua Crítica da Razão Dialética, na qual substitui a psicanálise freudiana pelo existencialismo com o objetivo de uma fusão superior com o marxismo. Outro pensador, o ex-marxista Norman O. Brown, inventa um caminho de surpreendente originalidade ao submeter à investigação psicanalista as supostas verdades da tradição teológica cristã.

Como manifestação libertária que eclodiu num patamar superior, a contracultura apresentou-se acima desses debates, com soluções radicais que pareciam ter vindo do futuro principalmente porque não se sustentavam em especulações intelectuais, como as precedentes, mas em intuições talvez obscuras, mas espontâneas e poderosas, que atingiam grandes massas de jovens.

A história da contracultura é contada por eventos, grandes e pequenos, e pelos indivíduos envolvidos nele. Uma lista do que nela não poderia faltar, é alentada.

Grandes concertos de rock, em locais abertos, diante de multidões de jovens, principalmente o realizado em Woodstock, assistido por 500 mil pessoas e que se tornou um símbolo em 1969. A carreira de conjuntos famosos como os Beatles, os Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin e tantos outros. Os discos marcantes que gravaram ainda na era do LP. Os poetas de San Francisco, editados pela City Lights. A mitologia que colocou uma áurea libertária nas drogas psicodélicas, especialmente a maconha, o LSD, os cogumelos mágicos, o cactus peyote. O abandono do pensamento racional, matemático, em favor do pensamento mágico, ocultistas como Aleister Crowley, divulgadores do ácido lisérgico, como Timothy Leary. As rebeliões estudantis e a campanha contra a guerra do Vietnã. O prestígio de doutrinas vindas do Oriente, como as várias crenças da Índia, o prestígio de gurus como Osho, e a influência do Budismo, do Taoísmo, do Zen Budismo. O advento da antipsiquiatria de Ronnie Laing e David Cooper, resgatando a loucura de sua maldição. Livros reveladores do Oriente: o I-Ching que propicia a descoberta da sincronicidade, o que — como veremos daqui a pouco — iria redundar numa nova maneira de conceber o próprio Tempo. O Livro Tibetano dos Mortos, que, adaptado por Leary, vira um guia para viagens de ácido. O trabalho de divulgadores da visão oriental, como Alan Watts. A revolução nas artes em geral. O teatro off-Broadway em Nova York, lar do Living Theatre, de Judith Malina e Julien Beck, na vanguarda da contracultura. O título de um de seus espetáculos, Paradise Now, indica que a contracultura vem do futuro porque faz exigências prementes ao presente. O musical Hair, na Broadway. O cinema de vanguarda. A imprensa alternativa materializando uma imagem do mundo diferente da divulgada pela mídia capitalista. As anti-universidades que libertam o conhecimento humano dos limites da caretice acadêmica para sua abertura a novos e surpreendentes horizontes. O mundo da contracultura parece inesgotável. Se continuar a fazer este inventário, acho que não vou terminar nunca…

No Brasil, na fase mais feroz da ditadura militar, quando nossos jovens experimentavam o apelo para a ação armada, peço licença para apontar no sentido de uma alternativa: as primeiras informações sobre nascente contracultura publicadas entre nós foram registradas pelas páginas do Underground do Pasquim, sob minha responsabilidade. Minha participação no surgimento da contracultura brasileira se confundiu com minha atividade profissional como jornalista. Fui um dos responsáveis pelo aparecimento de uma imprensa alternativa entre nós, em publicações como a primeira Rolling Stone e a Flor do Mal. Se a guerra do Vietnã estimulou o surgimento da contracultura americana, aqui uma brutalidade semelhante, a ditadura militar, cumpriu o mesmo papel. Ela motivou artistas brasileiros importantes como Caetano Veloso e Gilberto Gil com seu Tropicalismo, Raul Seixas com sua Sociedade Alternativa e muitos outros. É preciso lembrar os poetas da Nuvem Cigana, a geração do mimeógrafo, o Circo Voador e seus artistas, Jorge Mautner, Rogério Duarte, José Agrippino de Paula, Torquato Neto, Tavinho Paes, poeta e ativista cultural que continua a todo vapor até hoje, e tantos outros. Eventos como as noites do Curtisom, no Rio, o Festival de Guarapari, a multiplicação das comunidades rurais formadas por jovens que abandonaram as grandes cidades, o número crescente de espectadores para shows com a música da nova geração, a multiplicação da imprensa alternativa, e o crescente consumo de drogas alucinógenas, ou sagradas, são fenômenos que merecem consideração.

A contracultura se alastrava por toda parte, até por aqui. Mas tudo começou com o movimento pacifista que gostava de mostrar Lord Bertrand Russell lutando pela paz na Trafalgar Square, em Londres. O símbolo do movimento era exatamente o mesmo que os hippies haveriam depois de popularizar em todo o mundo, traduzindo-o no slogan fundamental Make Love Not War. Nos EUA, o movimento foi abraçado por jovens universitários que, a começar por Berkeley, se espalhou rapidamente por todos campi do país, graças, entre outros fatores, ao documentário Operation Abolition, que as autoridades divulgaram por toda parte, mostrando a violenta repressão policial que se abateu sobre os meninos da Califórnia que protestavam contra a guerra no Vietnã, com o objetivo de intimidar os meninos do resto dos EUA. O resultado foi o inverso do pretendido. Os jovens americanos de todos os lugares ficaram revoltados com a estupidez policial e aderiram ao movimento pacifista. Atenderam à recomendação de Timothy Leary para turn on, tune in e drop out. Caíram fora. Queimaram publicamente seus certificados para o serviço militar e preferiram tornar-se marginais da sociedade estabelecida. Vestiram roupas diferentes e vistosas, deixaram os cabelos crescer, acenderam seus cigarrinhos de maconha, tomaram seus ácidos lisérgicos e viraram a mesa. Foram os primeiros hippies. Sem embasamentos teóricos, a partir da intuição e da ação pura, criaram um movimento surpreendente no melhor estilo do grupo-em-fusão, definido por Sartre como a única rebelião eficiente contra a opressão do “inferno do Prático Inerte”, isto é, o Sistema até hoje infelizmente vigente e seus mecanismos de manipulação e controle — e que Philip K. Dick chama de Prisão de Ferro Negro.

Sim, o Sistema, o adversário, já havia sido identificado e devidamente caracterizado. Desde Marx, pelo conceito de alienação, a György Lukács, pelo de reificação, até Sartre, pelo de serialização, ou mesmo de Heidegger, pelo de maquinação, ou de Philip K. Dick e sua visão da Prisão de Ferro Negro, sabíamos quem era e como agia o adversário. Mas ele não esperava tomar um susto tão grande quando, de repente, viu-se diante de uma contestação que não se definia pelo confronto direto, como as revoluções anteriores, mas por uma manobra indireta, a da alternativa em todas as dimensões de nosso ser-no-mundo, como diria Heidegger. Foram os dias áureos do Flower Power — ou da Sociedade Alternativa, como a preferia chamar o brasileiro Raul Seixas. O gesto da hippie que enfia delicadamente uma flor na boca de um fuzil empunhado por um soldado a serviço da repressão, é uma síntese visual que certamente vale por mil palavras.

A contracultura dos 60 desprezou a ciência e a filosofia do Ocidente mas, em compensação, atribuiu grande importância às criações do pensamento religioso do Oriente, particularmente da Índia, da China e do Japão. As diferentes expressões filosóficas e religiosas derivadas dos Vedas, como o Ioga e a Bhagavad Ghita, (para não falar do próprio Osho…), encontrou uma adesão apaixonada no Ocidente. O mesmo se pode dizer de sua contrapartida, o Budismo, que se espalhou pelo Extremo Oriente, convivendo com o Taoismo chinês e dando origem ao Zen Budismo japonês. Segundo Alan Watts, um inteligente divulgador que trabalhava através de procedimentos que visavam sua melhor apreensão pelo homem ocidental, esse pensamento tinha menos a ver com o que se considera “filosofia” ou “religião”, no Ocidente, estando mais próximo do que chamamos, aqui, de Psicoterapia. E isso é verdade, principalmente no que diz respeito às diferentes formas de Budismo, cujo propósito é a eliminação do sofrimento humano sem considerações metafísicas. Em muitos casos, o interesse pelo pensamento oriental se combinava a uma prática polêmica originalmente criada pela contracultura dos 60 que foi a utilização de drogas, geralmente os alucinógenos, considerados expansores da consciência e chamados de “psicodélicos”, com finalidades igualmente psicoterápicas.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que uma das mais bem-sucedidas teorias de expansão da consciência não teve origem no remoto Oriente mas aqui mesmo, no Novo Mundo, no xamanismo dos indígenas mexicanos que remonta à pré-colombiana e hoje totalmente desaparecida cultura tolteca, cuja magia teria se transmitido por via oral e secreta até os nossos dias. Essa experiência única é relatada em detalhe na obra do antropólogo e feiticeiro Carlos Castañeda. As plantas alucinógenas têm, contudo, uma importância limitada no processo que ele descreve, e aparecem apenas nos seus dois primeiros livros.

A evolução de Castaneda passa por quatro fases. Na primeira, um mentor, o velho índio e xamã Dom Juan, instrui um jovem antropólogo, Carlos Castaneda, sobre uma nova sintaxe para conhecimento da realidade (The Teachings of Don Juan, A Separate Reality, Journey to Ixtlan, Tales of Power); na segunda, revela-se que Dom Juan é o líder (o nagual) de um grupo de guerreiros, como eles se consideram, que herdou o conhecimento esotérico da cultura tolteca e que vai deixar este mundo, onde um novo nagual, Carlos, deverá liderar um novo grupo de guerreiros (The Second Ring of Power, The Eagle´s Gift); sobre a terceira fase, Castaneda silencia mas pode ser inferida: ele é abandonado por seus supostos discípulos, cai na solidão e na depressão, e é salvo por um novo mestre, que ele chama de “incomparável”, o chinês Howard Y. Lee, mestre de kung fu e da indução da energia (The Fire Within); na quarta e derradeira fase, Carlos junta um novo grupo, só de mulheres — Carol Tiggs (a mulher nagual), Florinda Donner-Grau e Taisha Abelar — e volta a produzir livros com lembranças de Dom Juan (The Power of Silence, The Art of Dreaming, The Active Side of Infinity e um livro prático de exercícios físicos, ou “passos de poder”,intitulado Passes Mágicos).

Embora tenha contado com muitos seguidores sem afeição mais acentuada para a palavra escrita, a contracultura contou com a colaboração de escritores importantes, vindos da beat generation americana e que são considerados os principais nomes da contracultura no campo das letras. Allen Ginsberg, William Burroughs, Gary Snyder, Neal Cassady estão entre os que mais se destacam. Todos esses autores tiveram envolvimento com drogas e, em alguns deles, notadamente Ginsberg, com sua consequente adesão a doutrinas orientais. No que se refere à filosofia ocidental, foram reconhecidas raízes e estabelecidas relações com Herbert Marcuse, principalmente por causa de sua tentativa de alargar o campo de ação do marxismo e de sua brilhante interpretação de Freud em Eros e Civilização, e com o Norman O. Brown de Life Against Death e Love´s Body. Esses dois autores são os responsáveis pelos fundamentos da teoria da perversão polimórfica, como a sexualidade natural do ser humano, que foi chamada por Brown como a “ressurreição do corpo”, antecipada pela teologia cristã. Ele ainda enfatizou o significado psicológico do “reino dos céus” anunciado por Jesus quando, procurado por crianças, disse aos discípulos “deixai vir a mim os pequeninos porque é deles o Reino dos Céus”.

A ousadia desses movimentos sugere uma aproximação com revelações oriundas do futuro. Mas essa conclusão só seria alcançada pelo grande escritor Philip K. Dick, autor de inúmeros livros de ficção científica e um “filósofo ficcional”, como ele próprio se qualifica. Dick sugere uma revolução radical em nossa concepção do tempo

É forçoso admitir que o tempo tem sido um dos principais temas da preocupação filosófica desde os seus primórdios. O grego Hesíodo busca a origem de todas as coisas, inclusive do próprio caos primordial e o alemão Martin Heidegger intitula sua obra fundamental da juventude de Ser e Tempo (Sein und Zeit) e, anos depois, uma importante conferência de Tempo e Ser. Pode-se dizer que o Ser é o Tempo; e que o Tempo é o Ser.

Paradoxalmente, porém, o tempo vulgar, tal como entendemos, em si, não existe. Ele pode ser representado graficamente por uma linha que enfileira passado, presente e futuro, regido pela causalidade cuja eficiência é instantânea, o ponto sem extensão do suposto momento presente. O passado se desvanece (como mera memória) e portanto não existe; o futuro ainda não se apresenta (reduzido a mera imaginação) e portanto não existe; e, finalmente o presente carece de duração e portanto também não existe. A realidade, entretanto, é puro tempo, ou seja, é determinada pela causalidade, tanto segundo o Princípio da Razão Suficiente, da filosofia ocidental, quanto a Lei da Produção Condicionada budista. Portanto, paradoxalmente, a realidade que tanto nos impressiona é irreal.

Dick teve experiências contundentes em relação ao tempo. Ele observou que várias cenas de vários de seus romances, que ele pensava serem produtos puros de sua imaginação, foram vividas por ele anos depois de terem sido escritas. E com tanta exatidão que a suposta imaginação parecia ser melhor descrita como uma memória do que iria acontecer na realidade depois de muito tempo, ou seja: no futuro. Essas memórias do futuro faziam dele um precog, termo que ele cunhou e que passaria a usar em sua produção literária; em Minority Report, por exemplo, é o tema central da história. Além disso, ele tomou consciência também que vivia no passado, como um cristão primitivo, de nome Thomas, que sofria a perseguição das legiões romanas que ocupavam a Judeia. Essas experiências o levaram a formular uma nova teoria do tempo a que chamou de Tempo Ortogonal.

PKD proclama que a nossa consciência está presa ao tempo linear, causal, mas que existe outro que se desdobra em ângulos retos em relação a ele. Ele diz que esse outro tempo é “ortogonal”, o que quer dizer perpendicular ao nosso tempo usual. Se os dois tempos forem percebidos de forma simultânea, sincrônica, teríamos a rigor um tempo cúbico. Todos os acontecimentos se localizam nesse tempo cúbico, onde a relação de causa e efeito não pode ser aplicada. A causalidade pode transcorrer ao inverso ou atuar de forma simultânea a uma ocorrência no passado ou no futuro. No Tempo Ortogonal, todos os estados passados e futuros existem no momento presente. Diz textualmente PKD:

“O universo é um sistema de recuperação, o que equivale a dizer que tudo que já foi, cada arranjo e cada detalhe — está tudo armazenado no momento presente como informação.”

O mesmo pode ser afirmado em relação ao futuro. A libertação da percepção e da consciência (awareness) nos coloca diante da simultaneidade, ou sincronicidade, de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. Nessa visão, a primeira palavra de Heidegger sobre o Ser que se apropria da Existência e que é simultaneamente apropriado por estar no Acontecimento Apropriativo, revela sua dimensão temporal: é o Instante Eficiente, ou Eternidade. Essa manifestação não é determinista, sua essência é a liberdade em todos os seus níveis.

A questão que nos confronta, hoje, é a necessidade de novas lembranças do futuro, de informação sobre nosso destino através de um processo semelhante ao que operou nos anos 60, ou seja, o acesso a essa informação através do acesso ao Tempo Ortogonal. Essa viagem poderá nos conduzir à multiplicidade infinita que é a própria Eternidade e que, embora tida como estática, nas concepções tradicionais, é o próprio amor à multiplicidade, ao seu dinamismo e à criação infinita. É por isso que Castañeda promete, ao guerreiro capaz de escapar do bico implacável da Águia e alcançar a Terceira Atenção, a presença em “mundos inconcebíveis” e ao testemunho pessoal das infinitas possibilidades da criação eterna.

Eis aqui, em suma, o contexto exigido por nossas memórias do futuro.

— — — —

*Luiz Carlos Maciel (1938–2017) — Jornalista, roteirista e diretor teatral. Fundador do semanário O Pasquim, no qual manteve a coluna Underground, ele foi o principal pensador e divulgador da contracultura no Brasil, nos anos 60 e 70. Ponto de partida de um livro futuro, este ensaio (seu último) foi escrito meses antes de sua morte em 9 de dezembro de 2017. Maciel completaria 80 anos neste 15 de março.

100 anos de Fanon: o psiquiatra que revolucionou o pensamento antirracista

100 anos de Fanon: o psiquiatra que revolucionou o pensamento antirracista 118 anos de Frida Kahlo: o legado da artista que transformou a dor em símbolo

118 anos de Frida Kahlo: o legado da artista que transformou a dor em símbolo Festival Lugar de Mulher é no Cinema homenageia a atriz Neusa Borges

Festival Lugar de Mulher é no Cinema homenageia a atriz Neusa Borges Melhores museus de São Paulo e dias para visitá-los de graça

Melhores museus de São Paulo e dias para visitá-los de graça Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo!

Ranking: 100 melhores livros brasileiros segundo a Bravo!