“Sou tímido, não humilde”

Em sua série de entrevistas, Rafael Spaca bate um longo papo com Julio Shimamoto, o polivalente samurai dos quadrinhos brasileiros

Por Rafael Spaca

Você nasceu em Borborema, no interior de São Paulo. Como era a sua vida na cidade?

Saí de Borborema aos três anos de idade em direção ao sertão distante, próximo da divisa de Mato Grosso. Retornei em 1949, sozinho, para cursar a terceira série do primário. Nas fazendas só ministravam as duas primeiras séries. Fiquei hospedado na casa da minha tia viúva Tanaka e sua filha Miyoko, que tocavam um estúdio fotográfico.

Foi um ano emblemático. Antes e depois das aulas eu as ajudava nos serviços caseiros – buscar leite e pão, fazer pequenas compras, acender fogão a lenha, lavar pratos, varrer o chão etc. Mesmo assim sobrava-me muito tempo para desenhar, brincar e nadar com amigos no córrego que limitava o fundo do amplo quintal da casa, quase um minipomar com mangueiras, jambeiros, limoeiros e algumas hortaliças. Em contrapartida eu ganhava gibis, comprados do picotador de bilhetes de uniforme azul que saía vendendo revistas pelas ruas mal seu trem parava na estação. Além de gibis, ele oferecia revistas femininas como Vida Doméstica, Fon-Fon, Alterosa e Seleções, A Careta, Eu Sei Tudo, etc. Não havia banca na cidade. Nos fins de semana eu ia à matinê. Assisti muito faroeste, Tarzan, Batman, Arqueiro Verde, desenhos animados, Gordo e Magro, Anjos da Cara Suja…Foi o ano mais feliz da minha infância, embora longe dos meus pais e dos três irmãos menores.

No ano seguinte, mudei-me para Sampa para cursar a quarta série. Fiquei com papai na casa dos meus avós e do tio Hide, numa pequena chácara nos arredores de Vila Esperança. Meu pai tinha vindo seis meses antes, deixando o resto da família, temporariamente, na espaçosa casa da titia de Borborema. Ele trabalhava na loja de discos do cunhado Narahara, que também era dono de uma fábrica de móveis. Ali trabalhava tio Hide, marceneiro, onde começou jovem como aprendiz. Meu avô (padrasto de papai) plantava e vendia hortaliças. Quando meu pai economizou dinheiro suficiente, alugou uma casa por perto e reuniu a nossa família. Dezesseis meses depois, também a titia Tanaka e a minha prima Miyoko mudaram para São Paulo, passando o estúdio fotográfico de Borborema para o titio Oishi, que costumava nos visitar no interior com a sobrinha.

Parte de sua família é composta de samurais aristocratas do Japão. O que carrega, até hoje, dessa descendência na sua vida?

Certo grau de responsabilidade e um pouco de orgulho, fato que mamãe abominava. Ela própria também descendia de samurais (nascida Oishi, parente colateral de Oishi Kurano-suke, célebre samurai que liderou A Vingança dos 47 Samurais, saga histórica, tema de livros, vintenas de filmes, vários seriados e peças do teatro Kabuki. Mamãe me alertava para nunca se gabar da nossa linhagem para evitar ser discriminado por esnobismo, posto que a maioria dos imigrantes japoneses no Brasil pertenciam à classe humilde de trabalhadores.

Essa ascendência moldou sua personalidade?

Com certeza. Ajudou-me a frear minha tendência à preguiça, forjar disciplina e ser competitivo.

Aos cinco anos você se mudou para Mato Grosso. Em que cidade ficou?

Cinco não. Em 1942 eu tinha três anos quando mudamos para a divisa de São Paulo-Mato Grosso, região banhada pelo Rio Tietê e Rio Paraná. Moramos em fazendas nos arredores de General Salgado, Nhandeara, Palmira, Magda, Vila Castilho, Brioso. Residimos nessa cidadezinha (hoje Gastão Vidigal) em 1946, berço do meu segundo irmão, Yoshimi. Papai administrou a grande serraria do local, que pertencia ao fazendeiro Kuriki, e ganhou boa comissão com as vendas de madeiras processadas. Com esse dinheiro ele adquiriu um sítio na região de Vila Castilho, em 1947, local em que mamãe deu à luz ao caçula, Alípio, e fui matriculado numa escola pela primeira vez.

Minha estreia no primário foi traumática, sofri discriminação e muita violência. A minha professora chamava-se Cecília, loira jovem e bonita, vinda de alguma outra cidade. Hospedava-se numa fazenda cujo dono era mandava-chuva local, tipo de prefeito biônico. Seu filho solteirão era quem trazia e levava a professorinha num velho Ford-bigode, que só pegava com trancos de manivela. O herdeiro do latifundiário mal disfarçava que estava embeiçado pela professora. Já fazia dois anos que a guerra tinha terminado, mas um grupo de alunos começaram a me hostilizar cantando: JAPÃO PERDEU A GUEEERRAAA! JAPÃO PERDEU A GUEEER-RAAA!… A minha extrema timidez e falta de reação os encorajou ainda mais, e passaram a ofensa física: JAPÃO MANQUINHO! JAPÃO MANQUINHO!… Eu usava botina corretiva no pé direito semi-atrofiado, causado por princípio de paralisia infantil quando era bebê de colo. Dos xingamentos passaram para a agressão física. Faziam-me vestir o casaco pelo avesso e rabiscavam com giz a minha bolsa escolar. Certo dia, empurraram-me com socos e tapas para o meio de um corredor polonês, e, quando caí, atingiram-me com chutes.

Eu era franzino, então papai obrigou-me a fazer exercícios de levantamento de peso com a ajuda de um tronco roliço de madeira, antes do jantar, ao retornar do trabalho. Após a sessão do condicionamento físico, ele se atracava comigo ensinando-me arte marcial que aprendera na infância com o seu tio-avô, instrutor do quartel militar de Wakayama, no Japão. Um dia consegui derrubar papai (teria se deixado cair?). Nisso, disse-me: “Filho, o chão nivela tudo, não tem grande nem pequeno. Entendeu?” Respondi sem convicção: “Mas são muitos, uns cinco!” Papai: “Não importa! Pegue o grandão primeiro, o mais forte deles.” No dia seguinte, me cercaram diante do portão da escola. Então fui para cima do Gilberto, que sempre usava um capacete de caçador americano. Diante da minha saraivada de socos, ficou desnorteado e passou a recuar com o rosto marcado por murros. Não precisei levá-lo ao chão. Seus próprios colegas começaram a apupá-lo: “APANHOOOU-OU-OU!!! APANHOOOU-OU-OU!”

Como já pressentia, na saída da aula, emboscaram-me numa estrada, longe da vila. O grupo de Gilberto saltou de trás de um arbusto para o meio da estrada de chão batido, barrando minha passagem. Fui para cima daquele que empunhava um galho seco e retorcido. Era João, sobrinho do fazendeiro vizinho de nosso sítio, amigo de papai. Tomei a arma com forte safanão, quando ouvi às costas o berro de um homem que se aproximou a cavalo: “PAREM, CAMBADA DE MULEQUES, OU CONTO PRUS SEUS PAIS!!!”… Escapei de um massacre, mas desde esse episódio nunca mais mexeram comigo. Tornei-me um garoto briguento quando provocado. Até hoje reservo imensa gratidão em relação ao meu falecido pai.

A mudança para lá foi por causa do seu pai, que administrava fazendas?

Em 1938, papai era caixeiro viajante, e quando passou por Borborema visitou Shuiti Oishi, dono de uma mercearia. Aceitou seu convite de emprego, e pouco tempo depois casou com a irmã caçula dele, Chiyoko. Papai não era de parar muito tempo num lugar, mas desta vez resolveu partir só quando eu fizesse três anos. Parecia que ele tinha vocação para nômade, mas estava apenas buscando segurança e estabilidade. A constante troca de emprego irritava mamãe. Como costurava para fora e ensinava corte e costura, incomodava-a ter de refazer sua clientela a cada mudança. Papai estudara contabilidade e administração no Japão, mas isso não o impediu de tentar lavrar terras em três ocasiões, em glebas arrendadas até ter seu próprio sítio.

Acredito que neste período você não tinha acesso a livros e gibis. Acertei?

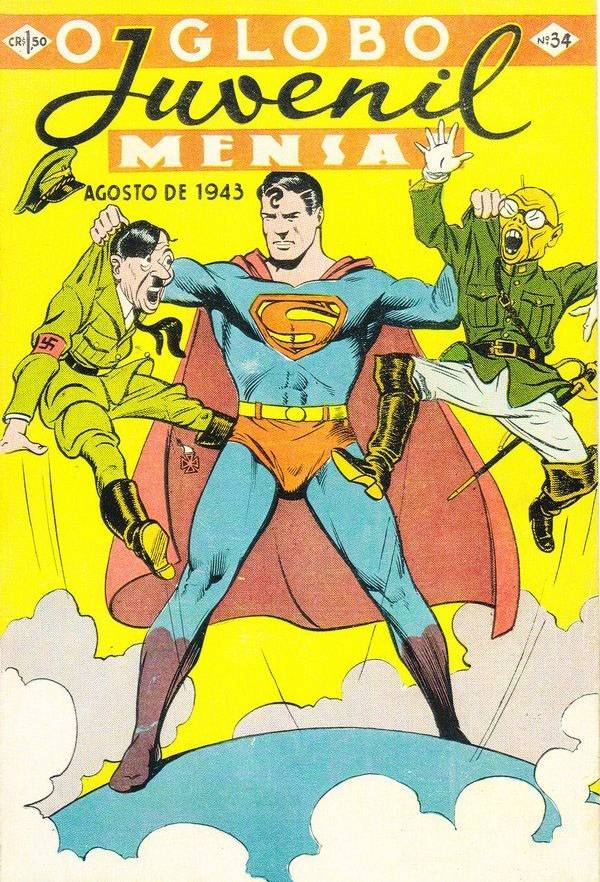

Em parte. Em 1944, morávamos na fazenda do Sr. Koga, que arrendara grandes glebas de Dr. João Reverendo, na comarca de General Salgado. Dr. João possuía um teco-teco amarelo, cujo ronco forte fazia-me precipitar para fora de casa para ver o monoplano inclinar-se para aterrissar e taxiar na extensa pastagem verde. Como administrador, papai costumava viajar para a cidade com certa regularidade, para ir ao banco ou recolher jornais e correspondências acumuladas no correio. De uma dessas viagens, trouxe-me três revistas: Gibi, Globo Juvenil e O Guri. Esses presentes me impactaram tanto que os incluo entre os mais importantes que recebi em minha vida.

Se por um lado expandiram os horizontes da minha imaginação, causaram-me grande repulsa e profunda indignação. A Segunda Guerra Mundial estava no auge, e os gibis produzidos nos EUA exibiam super-heróis americanos surrando alemães e japoneses, transfigurados em horrendos e cruéis vilões. Era a negação de tudo que eu costumara ouvir de papai sobre a bravura e a nobreza dos soldados nipônicos. Muitas dessas histórias eram desenhadas com vigorosas pinceladas dos bambas Jack Kirby e Sid Shores, que faziam desfilar pelas páginas Capitão América e Buck, Príncipe Namor, Tocha Humana e Centelha, Comando Yank, etc, fazendo-os agir feitos invencíveis paladinos do bem, da justiça, e da liberdade. Apesar de guri de 5-6 anos, minha reação foi desenhar meus próprios gibis (sem os balões, é claro), sobre papéis de embrulho avulsos, invertendo tudo: japoneses derrotando americanos. Na contramão da maioria da gurizada brasileira, acho que vem desse período a minha indiferença para com os super-heróis. Desde então, embora sem frequência, nunca perdi contato com os quadrinhos.

No ano seguinte, em janeiro de 1945,a minha saudosa prima Miyoko (órfã de pai) veio de Borborema nos visitar com o tio Oishi , e trouxe-me de presente um Almanaque do Tico-Tico, de capa dura e formato tabloide. Noutra visita, em 1946, ganhei outro belo Almanaque do Tico-Tico. Em 1948, conheci Yoshio Motohashi, vizinho e colega da segunda série da escolinha da Fazenda Kuriki. Ele e seu irmão tinham um caixote com uma coleção de mais de cem gibis, cada um com 98 páginas, sem contar a capa. Não sei como não morri de overdose lendo-os todos, compulsivamente.

Você usava papel de embrulho por não ter acesso a papel em branco para desenvolver sua técnica. O que isso te beneficiou e te atrapalhou no desenvolvimento do seu ofício?

Fora da idade escolar eu não tinha como dispor de papel branco, a não ser o de embrulho, espaços em branco de jornais, ou chão de terra para riscar com gravetos. Acho que é por isso que hoje desenho sobre qualquer superfície: verso de papel xerocado, encarte de revistas, sacos plásticos, caixas de papelão, azulejos e cerâmicas brancos etc. O uso de material diversificado só me beneficiou, permitindo-me desenvolver vários estilos e técnicas inusitadas. Já testei fuligem de vela em cerâmica para alcançar efeito xilográfico. Ilustrei em papel higiênico em busca de estilo específico. A técnica mais recente que desenvolvi foi com ferro de solda sobre papel térmico de fax.

Pensava em se tornar o que naquela época , um administrador de fazendas como seu pai?

Não. Eu ignorava o que papai fazia exatamente como administrador. Hoje sei que ele vistoriava as lavouras dos colonos, comprava e distribuía mantimentos, escoava a produção e ainda fazia o livro-caixa. Reparei que onde ele trabalhasse era muito respeitado e benquisto, tanto pelo patrão quanto pelos colonos, pela sua correção e justeza. Isso não significava que tudo estivesse tranquilo, e quadrinizei duas HQs com fatos em que ele correra risco de vida. Nunca andava armado, apesar do seu cargo de enorme responsabilidade.

Seu pai não admitia vê-lo desenhando?

Na fase inicial do ensino técnico, em 1952, as minhas notas estavam abaixo da média, e meu pai culpava os gibis. Costuma juntá-los e queimá-los no fundo do quintal. Pior que a maioria eram emprestada dos amigos. Tive que achar um meio de escondê-los, pois não ia parar de lê-los. Escavei um buraco no terreno da chácara vizinha, próximo da nossa cerca, e nele escondi uma grande lata com gibis meus e emprestados. Uma chapa de compensado com galhos secos escondia a entrada e a protegia da chuva. Alguns colegas sabiam desse segredo, e, certo dia, todo o acervo da minha improvisada gibiteca foi furtado.

Um episódio, ainda em Mato Grosso, moldou definitivamente a sua vida. Foi quando você viu um jagunço morto na fazenda em que morava. Pode explicar essa história?

Foi próximo da divisa São Paulo-Mato Grosso, na fazenda Koga, arrendada do latifundiário-aviador. Prefiro enviar-lhe a HQ em que narro esse episódio.

Por que esse morto influenciou seu trabalho como quadrinista?

Essa ocorrência macabra somada ao impacto daqueles meus três primeiros gibis que ganhei de papai e o bullying que sofri na primeira série foram responsáveis pela minha inclinação pelos temas de ação e violência. Esse latifundiário-aviador mantinha um grupo de jagunços contratados para a proteção de suas terras e de seus bens. Na verdade ele e sua família residiam longe dali, em Monte Aprazível, idem o seu arrendatário, Sr. Koga, nosso empregador. Papai nos alertava para evitarmos contato com os jagunços. Devia temer por mamãe, ainda jovem e bonita. Certa vez, procurando frutas na mata, dei de cara com o chefe deles, de barba grisalha e caradura, de uns 50 anos, conhecido como Gabriedão. Baixo e atarracado, com enorme facão preso à cintura, era intimidador. Confesso que quase mijei na calça. Nessa região conflituosa, longe da lei e da justiça, a violência era recorrente.

O primeiro quadrinho que você leu foi Mutt & Jeff, publicado à época no jornal O Estado de S.Paulo. Quando se deparou com essa história, qual foi o seu sentimento? Foi ali que decidiu ser quadrinista?

Papai costumava ler O Estado de S.Paulo para seguir as notícias da Segunda Grande Guerra. Já disse antes que ele costumava viajar a cavalo para ir ao banco ou ao correio de General Salgado apanhar seus jornais. Eu ainda não sabia ler, mas costumava espiar as tiras de Mutt & Jeff.

O começo da sua trajetória profissional foi bem complicado. Recebeu várias negativas. Como lidava com o não?

Comecemos do princípio, minha fase pré-profissional. Entrei em 1952 para a Escola Técnica Getúlio Vargas, no bairro do Brás, em São Paulo. Papai determinou-me que seguisse a carreira de eletrotécnico, “profissão do futuro”, apregoava. Mas a regra da escola obrigava todos os alunos iniciantes passarem por teste vocacional no primeiro semestre. Fiz estágio em diferentes atividades: mecânica de automóvel, radiotécnico, marcenaria, entalhação, tornearia e ajustagem, fundição, tipografia e encadernação, eletrotécnica. Mas, quando chegou a vez da pintura comercial (para placas, painéis de estradas, faixas, cartazes, letreiros e pinturas das fachadas de lojas, carrocerias de veículos etc.), estava pagando suspensão de uma semana por falta injustificável — enforquei aula para jogar futebol; e serralheria. O teste deu-me a pontuação máxima para essa profissão, e tive que “chorar” na diretoria para que me encaixassem para a atividade indicada por meu pai. Aceitaram, eu que nem tinha luz elétrica em casa!

Essa experiência multidisciplinar na adolescência não foi desperdiçada, muito pelo contrário, inconscientemente estarei valendo-me delas toda vez que for desenvolver técnicas novas para o meu trabalho gráfico.

Em 1953, tive que abandonar o curso de eletrotécnico. Mudamos para a cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP) para trabalharmos na maior granja de galinhas da região. A intenção de papai era conhecer os segredos da avicultura. Foi uma grande furada. Trabalhávamos quase sem parar das seis da manhã até a meia-noite, de segunda a domingo, cuidando da ração, da água, limpando e voltando a limpar em cima e embaixo dos estrados recolhendo dejetos, que, depois de ensacados, eram guardados num galpão. Serviam de esterco para a horta de couves, parte da dieta dos ovíparos que precisavam de cálcio. Eu tinha também que ajudar outros empregados na preparação da mistura de ração de grãos numa imensa trituradora importada. Essa experiência “escravista” durou exatos seis intermináveis meses. Papai jogou a toalha desistindo de ser avicultor.

Em 1954 eu tinha 14–15 anos, quando mudamos para Vila Luzita, no município de Santo André, SP, e saí a procura de emprego. Entrei como estoquista no escritório da matriz das Lojas de Tecidos Buri, na cidade de São Paulo. Aceitavam menores naquela época, por economia. Meus irmãos ainda eram muito pequenos. Higino, o mais velho, mal tinha feito dez anos e frequentava a segunda série do primário. Mamãe costurava para fora pedalando sua velha Singer até altas horas da madrugada. Papai tentou diversos empregos: vendedor de seguros, tradutor de folhetos e anúncios para a firma Cassio Muniz, dirigidos para a sua clientela japonesa do interior… fez estágio em atelier fotográfico, foi aprendiz de alfaiate. Faleceu em 1965, de câncer aos 54 anos, quando estava empregado como vigia na fábrica de antibióticos da Fontoura-Wyeth, em São Bernardo do Campo.

Por que depois de tantas negativas o Miguel Penteado, da Ebal Editora, te deu uma chance?

Em fins de 1956, decidi deixar meu emprego de subchefe da seção de estoquistas das Lojas Buri ao ser atraído por um anúncio do departamento de propaganda das Lojas Sears: Precisa-se de desenhista auxiliar. Fui contratado após um teste, mesmo sem experiência. Seis meses depois desentendi-me com Hilton, chefe do setor da redação por mandar-me fazer serviços de rua com muita frequência, mal sobrando tempo para eu desenhar. O diretor Beltram Marks (ex-coronel das tropas americanas de ocupação no Japão) gostava de mim e não quis me demitir, então transferiu-me para outro setor que nada tinha a ver com propaganda. Não gostei e pedi demissão no dia seguinte. Fiquei três meses tentando achar novo emprego no ramo de arte de propaganda, e decidi tentar a sorte nos quadrinhos.

Peguei na minha estante o livro A Conquista do Acre, relato sobre conflito territorial Brasil-Bolívia. Fiz uma adaptação enxuta e a quadrinizei. Depois de pronta levei para a Editora Novo Mundo, de Miguel Falcone Penteado. Simpático, recebeu-me muito bem, apesar de parecer bastante assoberbado. Fez-me crítica isenta e severa: 1) Não gostou do tratamento pejorativo dado aos bolivianos, por serem nossos irmãos latino-americanos; 2) deveria evitar fazer hachuras muito fechadas que costumam borrar na impressão; e 3) precisaria estudar mais a anatomia das mãos, que tinham importância maior que a expressão facial por darem a sensação de ação em desenho impresso.

O papo foi demorado, e fez considerações sobre a importância dos estereótipos para “mocinhos” e “bandidos” nos quadrinhos ou no cinema. As figuras masculinas deviam ser marcantes, angulosas. Já as mulheres deveriam fugir do padrão “família”(nossa mãe, ou nossas irmãs). Percebendo meu ar de desânimo, disse, encorajador: “Embora nada do que me mostrou não seja aproveitável, não desista! Percebe-se em seus de-senhos muita garra e intensa teimosia. Faça disso o combustível para superar as suas limitações. Treine bastante, e volte dentro de um mês com novas amostras de trabalhos. Quanto ao problema das mãos, use espelho para treinar. Combinado?”

Era tudo o que eu queria ouvir. Retornei no mês seguinte e elogiou-me pela evolução. Ofereceu-me quatro contracapas para substituir Acredite se Quiser, do famoso Ripley´s. Senti calafrio e euforia ao mesmo tempo. Propôs-me criar HQs de curiosidades abordando fatos brasileiros e temas da mitologia clássica. Antes de ir para casa, passei numa feira de livros no Centro e comprei uma coleção de cinco volumes sobre curiosidades editada pela Vecchi, bem baratinha, e papai tinha um grande dicionário ilustrado português da Bertrand. Produzi oito HQs, todas aprovadas sem restrições e publicadas em quatro revistas, por dois meses. Foram as primeiras HQs remuneradas da minha carreira. Descobri depois que ele as tinha encomendado apenas para me incentivar, pois em seguida pediu-me para fazer uma HQ de terror.

Criei e desenhei Satanásia. Mo momento em que ele a analisava, chegou Jayme Cortêz, que trabalhava Editora La Selva, distante uma quadra dali, no bairro do Brás. Quando Miguel lhe mostrou o meu trabalho, o famoso mestre português convidou-me a ir visitá-lo no estúdio da La Selva.

O que você fez na La Selva?

Cortêz ofereceu-me quadrinho infantil com personagens de circo e tevê: Arrelia e Pimentinha e Carequinha e Fred. No início eu lhe mostrava primeiro os esboços para possíveis correções, para finalizar depois, pois me faltava familiaridade com o estilo infantil, ao contrário de outros colaboradores, Queiróz, Isomar ou o bamba Messias de Mello.

Como surgiu a oportunidade de transferência para a editora Continental?

Foi em 1959, o convite foi coletivo, não individual, feito por Miguel Penteado e Jayme Cortêz, fundadores da Editora Continental com outros sócios: Claudio de Souza, Helí Otávio de Lacerda, José Sidekerkis, Arthur de Oliveira e Victor Chiodi. Pouco depois seria rebatizada de Editora Outubro, sediada no Bairro da Mooca, SP, só para publicar quadrinhos de autores nacionais de vários gêneros: terror, infantil, faroeste, amor, heróis brasileiros replicados da tevê (Capitão 7, Capitão Estrela, Vigilante Rodoviário).

A editora Continental era má administrada?

De certa forma diria que sim. Excesso de sócios com poderes equivalentes, apesar de oriundos de diferentes segmentos profissionais, compostos de ilustrador, letrista, gráfico, administrador, roteirista e produtor. Com a tiragem das revistas em constante crescimento e faturamento avassalador, o megassucesso lhes subiu à cabeça, e muitos começaram a relaxar e fazer gastanças, provocando a cizânia entre sócios. Havia os que trabalhavam muito e outros nem tanto. Estes, após o almoço das sextas-feiras, costumavam viajar para o rico balneário de Guarujá acompanhados de suas amantes. O complexo gráfico lotado com dezenas de funcionários estava sob a responsabilidade de Miguel Penteado, por isso era comum encontrá-lo em meio às máquinas até tarde da noite, incluindo sábados. Eu sabia de sua irritação em relação aos sócios displicentes, porque desabafou comigo: “Qualquer hora largo essa merda e quero ver como se arranjam, cambada de folgados!”

Você foi um dos fundadores da Adesp — Associação de Desenhistas de São Paulo, que lutava pelos direitos dos artistas nacionais. Isso acabou te prejudicando, e as editoras passaram a te boicotar. Por quê?

Os editores eram contra a consolidação da Adesp por medo de perderem o controle sobre desenhistas e roteiristas em relação à contratação e remuneração de serviços. Não queriam nenhuma mudança no sistema verticalizado, e iniciaram um boicote ao nosso movimento, acenando para determinados desenhistas e roteiristas com ofertas irrecusáveis, enquanto boicotavam aqueles mais comprometidos com a Adesp, como no meu caso e do Saidenberg. Nós dois marcávamos presença no estúdio-sede localizado no 19º andar do Edifício Martinelli, da manhã à noite, desenhando e atendendo os associados que compareciam. A sabotagem foi bem-sucedida, fazendo com que a Adesp desintegrasse com pouco meses de existência. Aprendemos, dolorosamente, que dificilmente um ideal conseguiria levar vantagem contra o imediatismo e a atração exercida pelo dinheiro.

O sistema de trabalho, naquela época, era escravagista?

Diria que não, apenas mal pago. A culpa era do material importado que chegava a preço de banana, depois de revendido nos quatro cantos do mundo, centenas, milhares de vezes. Para que pagar mais por um produto local podendo importar de fora material mais em conta, incluindo despesa de tradução? Vi um folheto promocional do Recruta Zero com dez centímetros de largura por um metro de comprimento, com a lista de mais de mil nomes jornais e periódicos de quatro continentes onde ele era publicado.

Você teve problemas com a ditadura militar? Sei que foi fichado como comunista e subversivo…

Fui preso em 1970 em São Paulo, pela Oban, órgão de repressão política do 2º Exército, acusado de apoio logístico ao terror. Meu nome estava na lista de ajuda em dinheiro para o meu ex-patrão Carlos H. Knapp, publicitário, exilado na França e que passava por dificuldades. Fiquei preso por um tempo no QG da Rua Tutóia, e depois fui transferido para os porões do Deops, próximo da Estação Sorocabana, onde nos anos 60 trabalharam no departamento de retrato falado os quadrinistas Gedeone Malagola, Bento, Waldyr Igayara e Lyrio Aragão Dias (ambos nossos sócios do estúdio, que abrigara a Adesp).

Mauricio de Sousa, em um dos momentos mais delicados da sua vida, lhe estendeu a mão e o convidou a criar uma tira na Folha de S.Paulo. Fale deste episódio.

Quase no fim de 1962, o senhorio estava vendendo a casa alugada por nossa família em Vila Luzita, em Santo André. Meu pai lhe propôs dar de entrada o dinheiro que ganhei com o álbum História do Rio Grande do Sul, que tinha acabado de fazer para para a CETPA — Cooperativa e Editora de Trabalho de Porto Alegre, e fechou a compra prometendo quitar o resto em prestações. Senti grande pressão para procurar logo um trabalho. Miguel Penteado indicou-me o Sr. Manoel da Editora do Brasil especializada em livros didáticos. Procurei Maurício, também, que me indicou para um novo projeto em quadrinhos, semanal, Coisas do Futebol, da Folha da Tarde. As portas das revistas em quadrinhos continuavam fechadas para mim. Mas no ano seguinte, apesar de já não existir Adesp, alguns jornais que prestigiaram o movimento pelos quadrinhos nacionais decidiram abrir espaço para o material nacional. Os primeiros foram o Última Hora, de Samuel Wainer, o popular A Hora e, por fim, a Folha de S.Paulo, que abriu licitação para o projeto de um tabloide infantil dominical com quadrinhos e outras atrações. Maurício e Barbosa Lessa Produções Artísticas se inscreveram na disputa. Eu e, por minha indicação, Paulo Hamasaki, ajudamos Maurício no seu projeto executando a boneca do tabloide em jornada direta de 24 horas na sua casa, em Mogi das Cruzes, consumindo litros de café. Depois Mauricio contratou Hamasaki como seu chefe de estúdio.

Não cobrei nada de Mauricio e voltei para casa, para descansar. Mal retornei a Santo André, quando ia tomar banho, alguém começou a bater palmas no portão. Um rapaz carregando um grande rolo de cartolina se apresentou: era Décio Bar, assessor de Barbosa Lessa, concorrente de Maurício. Para a minha surpresa, veio com a proposta de fazer o mesmo que fizemos para o Mauricio e com todo o material necessário para facilitar, pois o prazo era “para ontem” — precisava entregar às 8h da manhã seguinte. Pedi um preço exorbitante com taxa de urgência embutida e, para a minha surpresa, ele topou e até mostrou alívio. Outra noite em claro, e na manhã chuvosa do dia seguinte tive que pegar táxi para chegar em tempo ao escritório deles, na Praça da Bandeira. Mamãe usava fogão a carvão, e comprei-lhe um a querosene, e ainda sobrou um troco que repassei para o Mauricio, que esperava pelo pagamento em atraso da Folha de S.Paulo. Ganhou o projeto de Mauricio, com ênfase no infantil, enquanto Barbosa investira no juvenil.

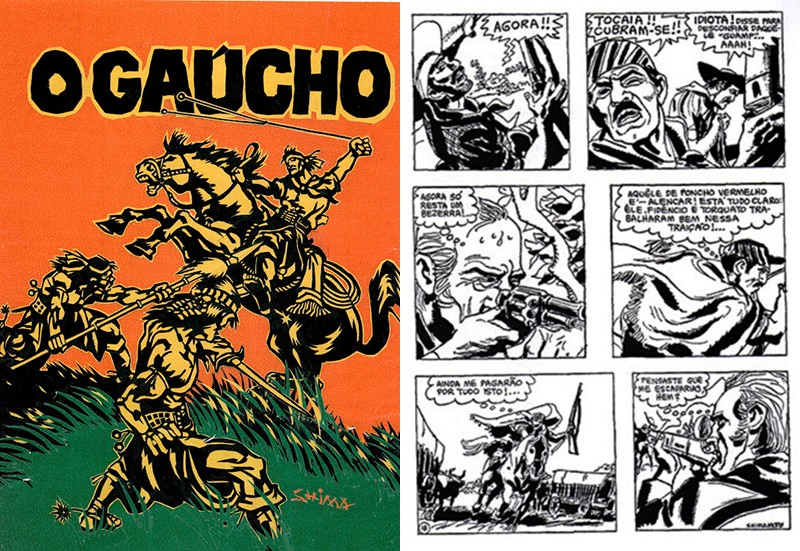

Foi aí que surgiu o clássico O Gaúcho?

Sim, a Folha achou estratégico incluir uma HQ juvenil para manter leitores em fase de transição da infância para a adolescência. Eu e Maurício decidimos que o personagem deveria ser brasileiro, um cangaceiro ou gaúcho. Maurício sugeriu cangaceiro. Até o batizou: Petronilho, o Cangaceiro, inspirado no nome de sua mãe, Dona Petronilha. Optei por gaúcho, já tinha farto material de pesquisa acumulado para a quadrinização do álbum A História do Rio Grande do Sul. Batizei a série de O Gaúcho, simplesmente, apesar de o herói chamar-se Fidêncio, com biótipo atlético e cara de mestiço, filho de índia guarani com gaúcho. Me preparei para escrever o roteiro lendo vários livros regionais gaúchos: O Tempo e o Vento, Ana Terra, Um Certo Capitão Rodrigo, O Ataque (Érico Veríssimo); Os Guaxos (Barbosa Lessa), No Galpão (Darcy Azambuja); Contos Gauchescos, Histórias de Romualdo, Lendas do Sul, Terra Gaúcha (Simões Lopes Netto ); Os Farrapos (Walter Spalding). Também adquiri um vocabulário Tupi-Guarani-Português.

Não acha que O Gaúcho merece uma edição em livro? Isso está nos seus planos?

A Editora Criativo me propôs republicá-lo no formato de álbum, oportunamente.

O desenho do Capitão 7 é uma criação sua?

O desenho, sim. Cortêz me escolheu para produzir o primeiro número com a recomendação de que o rosto fosse semelhante ao do Flash Gordon clássico, criado por Alex Raymond. Não o queria nada parecido com o gente-boa Ayres Campos, ex-lutador de catch que interpretava o Capitão 7 na televisão. O 7 era alusivo ao Canal 7, que exibia o herói.

Em 1972 você foi trabalhar na agência de publicidade Caio Domingues e Associados, no Rio de Janeiro. Foi nessa época que mais ganhou dinheiro?

Fui para o Rio com pequena diferença a mais no salário. Queria mesmo era apagar a traumática lembrança da Oban e Deops, que estava afetando minha tranquilidade mental. Atormentava-me a insistente sensação de estar sendo seguido e vigiado pelos tiras da ditadura onde quer que eu estivesse em Sampa. Na Caio fui trabalhar com Carlos Eduardo Meyer, considerado na época um dos cinco melhores redatores publicitários do país por Roberto Duailibi, fundador da DPZ. Colecionamos juntos muitos prêmios, com anúncios, matérias promocionais e comerciais (incluindo ouro e prata da Clio Awards de Cannes). Clio, musa da História e da Criatividade na mitologia grega. Casei-me neste ano.

Se arrepende de ter pedido demissão da agência? Acha que poderia estar melhor se tivesse ficado lá?

No fundo, eu nunca apreciei trabalhar com a publicidade, embora ela tenha me dado grande estabilidade financeira, possibilitando a aquisição de casa própria, pagar o estudo dos meus filhos, manter dois carros (para mim e para a minha esposa). Mas a vontade de fazer quadrinhos era tão compulsiva que decidi jogar o meu emprego para o alto em 1974 e me arriscar na atividade de quadrinista, reconhecidamente instável.

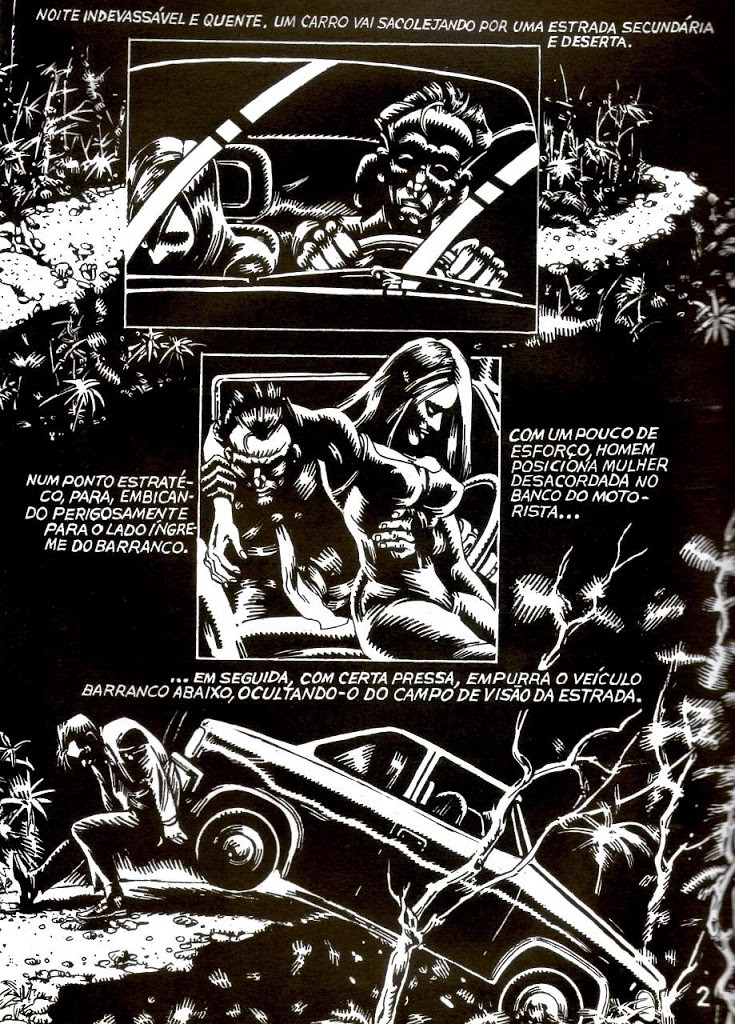

Você voltou aos quadrinhos passando pelas editoras Bloch, Vecchi e Grafipar. Como foi o trabalho nestas três editoras?

Senti-me totalmente livre de grilhões estressantes da publicidade, de ter que matar um leão por dia. O quadrinho me devolveu a autonomia e a vontade de expandir meus limites, ajudando-me a fortalecer minha autoestima. Mas veio a crise do petróleo de 1979, afetando a economia mundial de forma prolongada. No início dos anos 80, a Grafipar e a Vecchi enfrentaram grandes dificuldades financeiras e fecharam suas portas. Em 1983, com meus filhos em fase escolar, retornei à publicidade sem dificuldade, pois ainda se lembravam de mim nesse meio, e trabalhei em mais três agências, Salles-Interamericana, Denison Propaganda e J. Walter Thompson. Em 1990, quando houve reestruturação nessa agência, eu estava entre os demitidos, e retornei à rotina de freelancer como ilustrador, storyboardman e quadrinista.

Como está sua vida hoje?

Com quatro filhos criados, 78 anos de idade, uma pequena aposentadoria, consciência tranquila apesar do relativo desencanto pelos quadrinhos. Ainda mantenho acesa a chama de sair em busca de algo novo que me desafie, para seguir aprendendo. Atualmente estou envolvido num grande projeto de desenho animado da escritora e ambientalista Anne Rachel Sampaio, e sigo colaborando em eventuais publicações independentes.

Qual é a dinâmica de seu dia de trabalho? Que horas entra e sai do seu estúdio, que fica em sua casa?

Desperto às seis, seis e meia pressionado pela bexiga cheia, alimento as três gatas, faço ginástica de meia-hora sem pesos, depois tomo meu café lendo o jornal. Às dez, dez e meia subo ao estúdio em cima da nossa garagem, leio e respondo e-mails. Ao meio-dia, meio-dia e meia, desço para almoçar e ligo a tevê para assistir ao noticiário. Às 14h retorno ao estúdio e vou para a prancheta, desço às 19h para desjejum (não janto), às 20h volto à prancheta e fico até às 23h, 23h30. Zapeio na tevê cerca de trinta-quarenta minutos, então tomo meu banho e vou para a cama.

Existe a chance de serem encontradas histórias inéditas no estúdio? O que ele esconde?

Nenhuma, escondem seguintes projetos: Sertão, Estórias, Samurai sem Rosto, Sombras II, Musashi III…

Você já colaborou para diversas revistas como Made in Quadrinhos e Mystérion, Sombras, Musashi I e II, Madame Satã, Volúpia, Claustrofobia, entre outros. O que te faz aceitar essas colaborações?

Para a Made, a HQ Introjeção foi desenhada sobre cerâmica, era totalmente minha; idem Sombras, Kiai (sob pseudônimos) e Musashi I e II. Volúpia era coletânea de HQs eróticas de vários roteiristas, inicialmente publicadas nas revistas da extinta Editora Grafipar. Madame Satã foi escrito por Luís A. Aguiar, com a intenção de publicar na Europa através da agência belga Commu, o que acabou não acontecendo. Claustrofobia foi um projeto desafiador do jornalista e escritor Gonçalo Jr., autor de Guerra dos Gibis: HQs sem texto, completamente mudas. Fiz Kiai e Musashi I e II movido pelo meu grande fascínio por bushidô, código filosófico do guerreiro nipônico, balizado por zen-budismo e xintoísmo , dogma religioso baseada nas forças da natureza.

Já Sombras foi um caso à parte. Em 1997 tive que extrair um rim com tumor maligno nos limites de uma metástase, e escapei por pouco. Durante o longo período de convalescença pensei bastante sobre a fragilidade e impermanência da vida, e achei que precisava desligar o piloto automático e sair da zona de conforto em que se refugiara a minha carreira. Decidi que precisava renascer, reformular-me visceralmente, e que necessitava fazer um trabalho marcante que comprovasse essa mutação. Decidi desenhar Sombras sobre cartolina preta com tinta branca, rompendo com o hábito engessado de desenhar sobre fundo branco com nanquim ou tinta preta. Exigiu-me muita determinação e energia jamais empregada antes. Não ria: comparo a experiência com ida de joelhos do Rio à Aparecida do Norte para pagar uma promessa.

Você foi considerado o autor da primeira história de samurai publicada fora do Japão. Por que, antes de você, ninguém tinha feito antes?

Há equívoco nessa afirmação, pois a Ebal publicou na Epopéia de janeiro de 1957 e dezembro de 1958 Os 47 Samurais e O Bravo Samurai, respectivamente, importadas da Itália. No Brasil fui o primeiro desenhar samurai, em 1959: Os Fantasmas do Rincão Maldito. O Judoca, da Ebal, foi lançado em 1969, inspirado em Judo Master da Charton e DC Comics. Não fizeram HQs de samurais antes porque ainda não havia a banalização dos temas marciais orientais, que só ocorreria nos anos 70 com a invasão mundial dos filmes de kung-fu vindos de Hong-Kong, estrelados pelo lendário Bruce Lee.

Histórias de samurais podem fazer sucesso aqui nos trópicos?

Sem dúvida. Até Hollywood e a Marvel entraram nessa onda de artes marciais. Lembre-se do Kato de Lanterna Verde de 1966; do seriado Mestre Kung Fu, com David Carradine; American Ninja, Shogun, com Richard Chamberlain; Tom Cruise em O Último Samurai; outros estrelados por Keanu Reeves: Matrix, The Master of Taichi, 47 Ronins (47 Samurais); o recente O Silêncio, de Martin Scorsese; HQs Tartaruga Ninjas; Ronin, de Frank Miller, Usagi Yojimbo, de Stan Sakai; Mestre do Kung Fu, da Bloch; anime Afro-Samurai; o mangá Samurai X; os gekigás Lobo Solitário, Vaga-Bond, The Blade of Immortals etc.

Explique seu método para deformar desenhos em cima de uma bexiga de festa.

Divido a bexiga em duas partes, e desenho sobre elas. Prendo-as sobre a superfície de um artefato especial que inventei que me permite repuxar o desenho para os lados que eu quiser, e depois xeroco a imagem distorcida e monto a cópia sobre o gabarito de página de HQ. Esse artefato permite-me fazer dezenas ou centenas de variações de um desenho. Me utilizava desse recurso antes de 2007, quando ainda não usava computador. Nesse mesmo período desenvolvi um compasso para traçar oval, e até pensei em patenteá-lo. O computador tornou-o obsoleto.

Te incomoda mais ser chamado de mestre por quem te conhece ou ser praticamente um desconhecido para a maioria da população brasileira?

Atualmente não me constranjo em ser chamado de mestre, e não dou a mínima ao fato de ser desconhecido pela maioria de brasileiros. Quem quiser ficar famoso deve tentar política, cinema, teatro, futebol, música. Ou ser bandidão.

O mercado brasileiro estimula a formação, aparecimento de roteiristas e desenhistas de HQ?

Na Coreia do Sul, há iniciativa governamental junto às universidades para a formação de quadrinistas, na tentativa de reverter os 90% do mercado interno dominado pelos mangás japoneses — li que há cerca 80 cursos universitários sobre manhwas, formando 2 mil estudantes por ano. Mesmo sem incentivo “chapa-branca” como na Coreia do Sul, muitos jovens brasileiros sonham tornar-se desenhistas ou roteiristas de quadrinhos, seja como autodidatas, ou matriculando-se em pequenos estúdios-escolas espalhados em várias cidades e capitais do país. Acredito que contribuem para isso os festivais e convenções de quadrinhos realizados em todos os cantos do Brasil, com presença de grandes estrelas nacionais e estrangeiras, convidados pelos patrocinadores dos eventos. Isso não existia nos anos 60.

O que te prejudicou viver no Brasil e não no Japão, ou até mesmo nos Estados Unidos, sendo você um quadrinista?

Não tenho vocação para cosmopolita, e nunca quis ir para o exterior, nem a passeio. Nasci caipira, continuo caipira e morrerei caipira.

Por que foge dos holofotes? Timidez ou humildade?

Como disse, sou capiau, e não gosto de me expor. Acho que isso tem forte relação com preconceito e bullying que sofri no início da fase escolar. Isso me tornou tímido, mas não humilde.

Ao longo da sua trajetória o senhor fez HQs eróticas, de terror, de samurai etc. Não é um especialista em determinado gênero. Isso é falta de foco?

Rárárá! Há um termo muito usado hoje em dia, “generalista”. É o que sou, pois num mercado limitado como o nosso, corre risco quem é monovalente.

Ao mesmo tempo em que é um ermitão, recomenda a todos não pensarem como provincianos e sim como cosmopolitas. Explique isso.

Parece contraditório, não é? Quando recomendo isso, estou me referindo à abertura da mente para o novo, ter capacidade de perceber e entender a evolução ou a transformação que ocorre muito além de sua proximidade, globalizando a sua visão para além das fronteiras.

Venceu na vida porque é um inconformado?

Hum, o que é vencer na vida? É conquistar a liberdade de fazer o que você gosta do seu jeito, sem imposição de ninguém. Para isso é preciso ser exigente consigo próprio, ser inconformista e proativo.