Bienal de Veneza mira na revisão histórica dos modernismos

Pela primeira vez com curadoria de um brasileiro, Adriano Pedrosa, "Foreigners Everywhere" acerta na dissolução de identidades nacionais

A Bienal de Veneza abriu recentemente ao público e segue em cartaz até 24 de novembro. Em uma edição robusta, com mais de 300 artistas, nomes já estabelecidos na cena e artistas emergentes compõem a exposição internacional, curada pelo brasileiro Adriano Pedrosa e intitulada “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” (estrangeiros em toda parte, em tradução livre). Além da exposição internacional, a Bienal também conta com 88 pavilhões nacionais, sendo 4 desses mostrados pela primeira vez este ano com pavilhões próprios, onde artistas escolhidos por comissões curatoriais desenvolvem projetos para representar seus respectivos países.

A edição deste ano, a julgar pelo eixo temático que conduz a mostra, tenha – ou deveria ter, seu próprio formato como uma pauta em questão. Entendendo a migração e os deslocamentos como base epistêmica para pensar o projeto expositivo, a curadoria de Pedrosa parece querer lançar a pergunta de como pensar em modelos de representação nacional que possam negociar ética e esteticamente os valores de natal e estrangeiro.

Em tempos de crise climática e tensões geopolíticas intensificadas, a responsabilidade lançada sobre a curadoria de ensaiar caminhos na arte que possam estar à altura do atual estado de precariedade da globalização parece um desafio à parte. A temperatura do mundo está tão inflamada que os dias de pré-abertura do evento contaram não só com prosecco e troca de cartões de visita, mas também com manifestações políticas, que acabaram não tendo a escala necessária para abalar a estrutura do megaevento ou mesmo obstruir o cortejo festivo dos magnatas da arte pelos pavilhões do Giardini e Arsenale. No mais, os protestos conseguiram compor com a atmosfera politicamente engajada da agenda do evento.

“Foreigners Everywhere”, título que Pedrosa toma emprestado do coletivo francês baseado em Palermo, Claire Fontaine (que participa da exposição com a obra homônima), é um tema que parece funcionar enquanto um dispositivo de descentralidade. As comissões curatoriais dos países que compõem os pavilhões da mostra entraram no embalo para pensar as porções de estranheza e estranhamento constituintes de seus territórios.

Com exceção de poucos países como a Alemanha (que parece não ter recebido o memorando e acabou errando no dress code), os países do Norte Global começaram uma corrida decolonial, abraçando a produção de artistas imigrantes ou com trajetórias de imigração.

A Holanda, por exemplo, apresentou a obra do Congolese Plantation Workers Art League (CPWAL), coletivo congolês baseado em uma Plantation em Lusanga, anteriormente pertencente à multinacional britânico-holandesa Unilever. O grupo, que tem uma agenda política que extrapola o campo da arte, usa a venda de suas esculturas como ferramenta de produção de recursos para a retomada de terra de empresas que exploram mão de obra precarizada nos países do sul global. CPWAL apresenta na Bienal uma série de releituras de esculturas tradicionais congolesas feitas de chocolate do cacau coletado na terra do coletivo, mostradas simultaneamente no pavilhão da Holanda e na White Cube Lusanga, galeria de arte contemporânea construída pelo CPWAL em sua terra sede.

Pensar o estrangeiro também abre a países do Sul Global perspectivas de reavaliação de seu próprio regime identitário, uma vez que os processos de ocidentalização do mundo são vetores que carregam do norte ao sul códigos e imperativos culturais que apagam identidades e expressões. Nessa esteira, pela primeira vez o Brasil mostra em Veneza um pavilhão integralmente indígena, dado este que é um sintoma de um apagamento colonial capaz de posicionar artistas com legados e produções relevantes em categorias limitantes. Vide que a própria ideia de arte indígena ou de arte popular, foram longamente usadas para categorizar artistas em contextos excludentes, conservando os espaços e recursos da arte contemporânea em lugares simbólicos distantes e inacessíveis.

A exposição intitulada “Ka’a Pûera: nós somos pássaros que andam”, ocupa o pavilhão brasileiro na 60ª Bienal, sob curadoria de Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana e participação de Glicéria Tupinambá (com a comunidade Tupinambá da serra do padeiro e Olivença, Bahia), Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó. Não obstante a importância das obras e das artistas que com louvor montam a exposição que representa o Brasil. Sobre o pavilhão, fica uma sensação de que faltou tensão. A exposição traz um sentimento tautológico e parece ainda um pouco atada a certos vícios estéticos, sobretudo quando se considera que o contexto, o local e o público do evento carrega uma sistêmica pobreza de repertório imaginativo quando o assunto é povos originários do Sul Global.

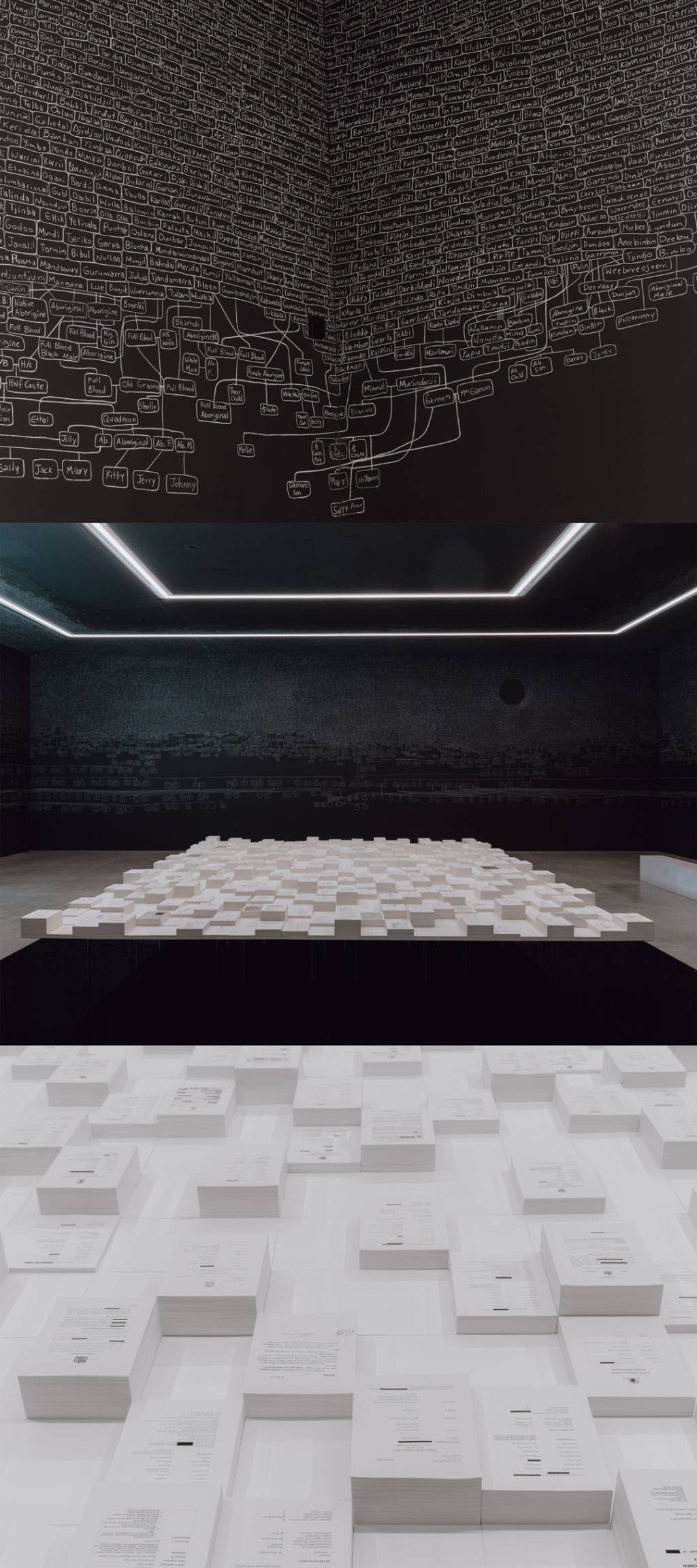

No entanto, o projeto é um marco histórico para os artistas indígenas e indígenas em diáspora no Brasil, é um caminho para a quebra de paradigmas excludentes e reconhecimento da multiplicidade desse extenso corpo de trabalho na arte contemporânea brasileira. Em uma direção similar, ainda que mais arrojada, a instalação de Archie Moore, segundo artista indígena a representar a Austrália em 14 anos de história do pavilhão nacional do país em Veneza, foi premiada com o Leão de Ouro deste ano. Mais de 65.000 anos de conexões familiares das primeiras nações australianas são gravadas com giz branco na superfície negra das paredes ao teto do pavilhão.

Na instalação intitulada “Kith and Kin” (amigos e família), Moore desenha um diagrama genealógico nebuloso, onde nomes de seus familiares de incontáveis gerações se avolumam até serem perdidos de vista. O diagrama montado pelo artista desfaz a porção matemática desse modelo de desenho, atribuindo uma força de outra ordem aos nomes e conexões que se desenham nas superfícies do interior do pavilhão.

No esforço de dar forma à sua pesquisa histórica, Moore desloca os nomes de sua condição estatística para serem transmutados em algo além de um dado – algo que persiste num campo fantasmático; um sussurro da memória de histórias não contadas, resgatadas pelo artista nesse arquivo sensível e afetivo. Uma rasa piscina de água no centro da sala reflete o desenho da árvore genealógica que ganha as quatro paredes e o teto. E, à moda de um memorial público, sustenta sob ela uma mesa branca de formas frias, que expõe uma série de documentos, em sua maioria certidões de óbito de mortes civis sob custódia do estado.

O pavilhão tem uma atmosfera densa, não chega a ser fúnebre ou soturna – eu diria, solene, e entrega, além do impacto visual, a sensação de reverência de um memorial, onde uma história é contada pelo artista e por todos os nomes silenciosos que a instalação evoca.

Longe da atmosfera de solenidade de Archie Moore, no pavilhão suíço, Guerrero do Divino Amor apresenta um mural que também se assemelha a um diagrama de uma civilização. Porém, menos focada em genealogias, a obra de Guerreiro traça relações de ficções forjadas por instituições de poder como o estado, a igreja, o banco. Ambientado em uma Roma flamboyant, sintética e debochada, o trabalho se divide em duas salas. Na primeira, uma “fonte de Helvetia” apresenta um rosto feminino de mármore falso girando sobre uma fonte, envolta de fumaça e com olhos de laser vermelhos, posicionada à frente da entrada de uma espécie de planetário-templo-romano-neopentecostal, onde um afresco de videomapping monta uma narrativa transnacional que mistura Suíça, Brasil e Itália.

Na segunda sala, à frente deste mural diagramático do que parece ser uma civilização semi inventada, a personagem “A Loba”, interpretada pela artista visual e performer brasileira Ventura Profana, com três pares de seios e um robe de seda, aparece na forma de um holograma low-tech, entoando um “louvorzão” romano a dar inveja a qualquer cordão de reteté do Brasil.

Saindo da segunda sala, já na área externa do pavilhão, mais uma vez a figura da “Loba”, na pele de Ventura, surge agora como uma estátua grega, com as mãos na cintura e ornada de um luxuoso tecido vermelho, à moda de uma maria-padilha posicionada no topo de um barracão de umbanda, benzendo Veneza soberana e cercada de colunas tombadas, exibindo seus múltiplos seios como mãe de Roma, a loba ama de leite dos gêmeos Rômulo e Remo, do mito fundador da cidade que alegadamente é um dos berços da civilização ocidental.

Também fazendo uso da ficção como uma ferramenta para debater questões políticas, a artista peruana Sandra Gamarra, representante da Espanha na Bienal de Veneza, apresenta o projeto “Pinacoteca Migrante”, questionando narrativas coloniais e modos históricos de representação do “outro” sob o olhar do colonizador. Como um fator recorrente nesta 60ª edição da Bienal de Veneza, é também a primeira vez que uma artista não nascida na Espanha foi escolhida para representar o pavilhão espanhol.

O projeto de Sandra Gamarra retorce a espacialidade do pavilhão, jogando o espectador na fantasia de realmente estar visitando um tradicional museu histórico europeu. E, já não fosse por si só suficientemente subversivo forjar o próprio museu para abrigar sua exposição, satirizando o fetiche das grandes coleções do mundo, as obras de Gamarra, que ocupam a “Pinacoteca Migrante”, ao invés de validarem a fantasia das paredes do museu que as abrigam, tornam-se testemunha do valor ficcional da narrativa histórica colonial e da respectiva falência dos modelos de representação criados por esta.

Partindo de pinturas do tempo do Império até o Iluminismo, nas quais se faz referência sobretudo às empreitadas pictóricas científicas dos pintores viajantes do século XIX, que produziram as alegadas primeiras imagens dos territórios conquistados nas Américas, Gamarra revisita gêneros clássicos das artes: gravura, retratos, pintura de paisagem, seguidas de intervenções, em sua maioria textuais, que questionam o estatuto da representação e do olhar, de uma perspectiva crítica de uma mulher, latino-americana, imigrante, e incumbida da responsabilidade de apresentar a nação espanhola na mais tradicional exposição de artes visuais do mundo.

Estreando seu pavilhão nacional em Veneza e sob a curadoria de Azu Nwagbogu, Benin apresenta um projeto de destaque no Arsenale, especialmente a escultura de dimensões instalativas Asé de Romuald Hazoumè. O Senegal, também estreante nesta edição, apresenta o projeto do artista franco-senegalense Alioune Diagne, que monta um mosaico de telas construído por um complexo sistema de símbolos, que se transformam em texturas em imagens de larga escala, retratando cenas do cotidiano senegalês. A instalação imersiva de Julien Creuset no pavilhão da França, com curadoria de Céline Kopp e Cindy Sissokho, também é um dos destaques dessa edição. A obra é uma imersão em um universo de cores, texturas, sons e palavras que o artista e as curadoras do pavilhão, em um belo projeto expográfico, nos convidam a experimentar.

O Líbano, representado pela artista Mounira Al Solh, impressiona não só pela beleza das obras, mas também pela multiplicidade de suportes em que o trabalho se desdobra. Em “A Dance With her Myth”, Al Solh apresenta uma instalação multimídia que mescla escultura, desenho, pintura e vídeo, nos conduzindo por uma caminhada pitoresca entre mito e realidade.

Por último, no pavilhão da Letônia, as telas contorcidas de Amanda Ziemele confundem os limites entre a pintura e a escultura, mostrando que ainda há espaço e interesse para uma discussão formal na arte. As obras apresentadas no pavilhão se destacam pelo rigor e inteligência formal da artista, que apresenta uma exposição de cubo branco que tensiona as tradições de expografia institucional, conseguindo encontrar uma expressão relevante para forma e cor, em meio a todo o barulho que se monta ao redor do evento.

A exposição internacional que ocupa o pavilhão central do Giardini e do Arsenale, intitulada Foreigners Everywhere e que este ano teve pela primeira vez um curador latino-americano, parte do duplo sentido do título para tratar de deslocamentos. Seja falando de imigração no contexto global ou buscando uma ideia de estrangeiridade deslocada do condicionamento geográfico, para pensar uma estrangeiridade crônica que resiste apesar das partes locais, a exposição ensaia sentidos entre estranhezas e familiaridades. Como aponta Pedrosa, valendo-se da etimologia da palavra “estrangeiro”, o estranho é uma chave para o projeto curatorial, desdobrando-se em conceitos-chave como do queer e do outsider; em artistas que construíram suas vidas e carreiras fora dos regimes imperantes da norma geral.

Partindo dessa premissa para entender o grupo de artistas reunidos, é possível afirmar que o dever foi cumprido, o repertório da bienal é diverso – já assumindo a impossibilidade de se contemplar integralmente a multiplicidade de modos de existência que povoam o mundo que conhecemos ou desconhecemos. Assumindo a falha como parte do projeto, há definitivamente um esforço de buscar um leque amplo de representações, que atravessam ou são atravessadas por questões de gênero, étnicas, de classe, de trabalho, espiritualidades, às vezes mais bem-sucedidas, às vezes menos. A estranheza fica mais a encargo dos artistas do que da expografia da exposição. Tanto no pavilhão central do Giardini quanto no Arsenale, os dois espaços ocupados pela exposição, o ritmo que embala a mostra é rígido. E, até mesmo nas decisões expográficas que me parecem acertadas, como a sala montada com os icônicos cavaletes de Lina Bo Bardi (arquiteta italiana radicada no Brasil e responsável pelo projeto do MASP, museu do qual Adriano Pedrosa é diretor), o frescor da ideia fica abafado pela cadência marcada que rege toda a exposição.

No Giardini, mais do que no Arsenale, a exposição é sentida mais como a de um bom museu do que de uma bienal, no sentido de que a reunião dos artistas e seus respectivos corpos de trabalho é consistente, mas a apresentação parece responder a critérios e modelos atrelados a um legado institucional tradicional, mais do que ao potencial inventivo das bienais ao redor do mundo. Pedrosa organiza sua exposição em seções que perpassam temas centrais, com uma atenção particular a dois núcleos distintos: um Núcleo Storico e um Nucleo Contemporaneo. Dentro dessa estratégia, é um prazer testemunhar o reconhecimento de artistas como Rubem Valentim, Djanira da Mota e Silva, Yêdamaria, Joseca Mokahesi Yanomami, André Taniki Yanomami, para nomear alguns, na empreitada curatorial de observar os modernismos que se construíram ao redor do mundo e, em especial, no sul global. Nesse sentido, a opção de Adriano por montar um Nucleo Storico da Bienal pode ser efetiva, na medida em que ensaiar uma historiografia da arte composta por nomes que ficaram de fora da partilha de reconhecimento da arte moderna é um esforço legítimo.

No entanto, o sentimento em relação à estratégia curatorial é dúbio quando se olha para o projeto montado: se a curadoria afirma mirar no outsider frente ao legado quase intocável do Modernismo com “M” maiúsculo, enquanto vontade, o desafio lançado parece nobre; enquanto resultado, no entanto, a tentativa de remontar o histórico dentro da história sentiu-se um pouco prematura.

Talvez a questão seja que, mesmo considerando fluxos de deslocamento e os pontos cegos da história da arte para revisar o modernismo, não dá para ignorar, por exemplo, que os antropófagos brasileiros aprenderam a comer com a etiqueta das escolas europeias, ou que o modelo historiográfico seja uma parte tão constituinte do léxico ocidental, que de saída entrega os mesmos vícios institucionais que asfixiam algumas práticas artísticas antes delas entrarem na sala de exposição.

Talvez fosse o caso de, já que o alvo era “o estranho”, esquecer um pouco da história para dar lugar à bagunça — ou talvez isso seja só uma opinião parcial, mas de modo ou de outro parece que, em uma Bienal de estrangeiros em toda parte, ficou tudo quase no mesmo lugar.

No Arsenale, a exposição assume contornos mais ousados, e novamente, a curadoria não falha em trazer bons artistas para a roda. Dessa vez, provavelmente pelo formato menos tradicional dos trabalhos apresentados, a rigidez da expografia ficou mais diluída na estranheza das obras. Nomes já estabelecidos da arte brasileira como Ana Maria Maiolino – cuja obra instalativa de argila fresca é um dos pontos altos da Bienal inteira, dividem o espaço expositivo com nomes de artistas emergentes de carreira notória, como Dalton Paula, Jota Mombaça, Manauara Clandestina. A pesquisa de artistas parece bem afinada, e entre os nomes já mais conhecidos, há muita coisa para se descobrir ao longo da exposição. Alguns dos destaques foram os mosaicos de Osmar Mismar, as fotografias do boliviano River Claure, as cerâmicas da artista Guarani Julia Isídrez, a vídeo dança de Ahmed Umar – artista baseado na Noruega que retoma suas raízes sudanesas em uma dança que ao mesmo tempo presta homenagem a um legado cultural desafia contundentemente assujeitamentos de gênero.

Os desenhos de La Chola Pobleta, que em aquarelas de grande escala constrói grafismos que flertam com a arte pop, misturando espiritualidade, história e cultura andina, e cultura contemporânea. O maior destaque da exposição internacional fica com Rosa Elena Curruchich, que tem suas pinturas em pequena escala expostas no pavilhão central da Bienal, compondo o Nucleo Contemporaneo da Bienal.

Como descreve o curador Miguel Lopez: “O formato em miniatura do trabalho de Curruchich responde ao fato de que grande parte de seu trabalho foi feito em segredo. O tamanho pequeno das pinturas também permitia que ela as transportasse discretamente durante o período da violenta guerra civil na Guatemala (1960-1996). Em vez de oferecer imagens exotizadas produzidas para consumo turístico, suas pinturas prestam atenção ao papel das mulheres dentro da organização social indígena local e reconhecem o valor do trabalho de cuidado”.

O grande mérito desta edição foi ter conseguido desorganizar a tão estabelecida instituição Bienal de Veneza, quando o formato de representação nacional que se estende pelos 60 anos que a instituição carrega consigo, levantando sob algum registro, mesmo que invisível, um sentimento de orgulho e reconhecimento a partir de identificações patrióticas.

A premissa de usar a estrangeiridade como cerne do projeto expositivo pode parecer um déjà vu, uma vez que, pelo menos nos últimos anos, não faltaram exposições que levaram contextos de imigração, expatriamentos e territorialidades como tema, mas é preciso admitir que há coragem no projeto de Pedrosa. Mais ainda, é fundamental apontar o constrangimento que é, à altura em que estamos, ser preciso cunhar tal temática como eixo curatorial, para que os estados nacionais sejam obrigados a olhar para si e revendo o que ou quem os constitui.

A natureza da arte é imigrante, é estrangeira, e esta edição da bienal foi uma celebração dessa condição. Eu poderia encerrar esse texto comemorando o que muito se nomeou aqui como sendo a bienal do Brasil, mas prefiro ficar com os estrangeiros, e celebrar que este ano os territórios que se conjugam nessa inusitada geopolítica imaginária que se instaura em Veneza nos meses que abarcam a Bienal, em tempos de disputas territoriais tão acirradas, tornaram-se menos nacionais e mais porosos para pensar outras fronteiras na arte e fora dela.

Nicolas Dantas Rocha é formado em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado em Estudos da Subjetividade pela PUC-SP e atua como diretor da Galeria Asfalto no Rio de Janeiro.

10 quadros famosos que integram o acervo do MASP

10 quadros famosos que integram o acervo do MASP Salve-me do Desconhecido: tudo sobre a cinebiografia de Bruce Springsteen

Salve-me do Desconhecido: tudo sobre a cinebiografia de Bruce Springsteen Festival de Gramado revela filmes que concorrem ao Kikito em 2025

Festival de Gramado revela filmes que concorrem ao Kikito em 2025 Ana Rieper revisita passado colonial brasileiro no documentário “Paraíso”

Ana Rieper revisita passado colonial brasileiro no documentário “Paraíso” 5 exposições para visitar com as crianças em SP

5 exposições para visitar com as crianças em SP