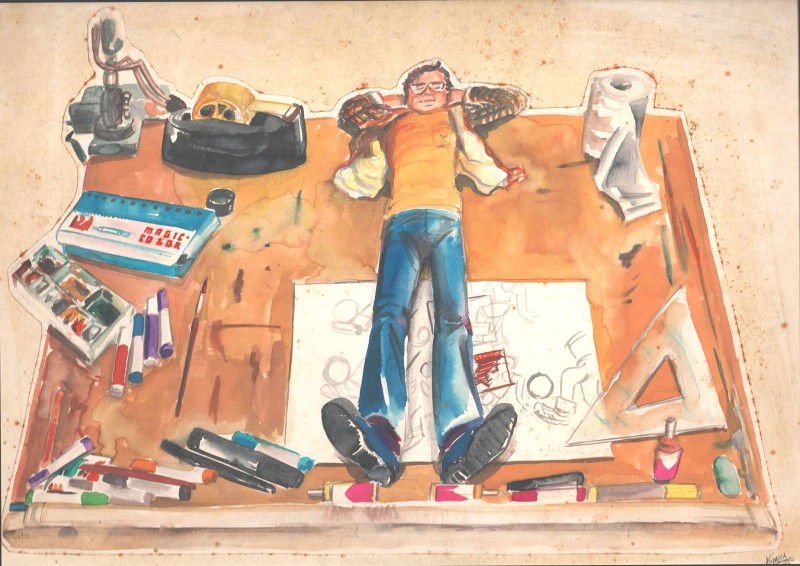

Spacca por Spaca

Por Rafael Spaca

Os dois são primos, cartunistas e, aparentemente, têm apenas um cê de diferença. Dando sequência à série de entrevistas de cartunistas brasileiros feitas por Rafael Spaca para a Bravo!, é hora de dar voz ao Spacca, que fala de sua trajetória, da charge política às adaptações históricas para quadrinhos.

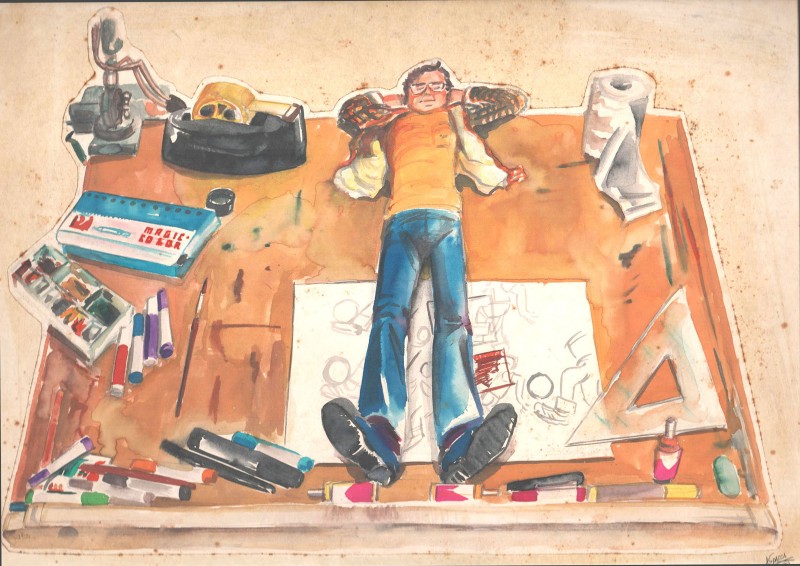

Você sempre viveu no meio de pranchetas, pincéis, réguas, compassos. De certa maneira isso eram seus brinquedos de infância, tanto é que aos quatro anos já desenhava e, aos oito, rascunhou sua primeira adaptação do clássico de Jules Verne, Volta ao mundo em 80 dias. Esse período foi o que te moldou e fez você escolher as artes como meio de vida?

Sim, eu tinha materiais de desenho comuns — “canetinha” (caneta hidrocor), cadernos, giz de cera — e usava alguns materiais técnicos de meu pai. Além disso, minha mãe era diretora de escola infantil da prefeitura, e eu também desenhava quando ia lá. Considero também os livros os meus brinquedos, não só os infantis como as enciclopédias e os dicionários ilustrados. E tinha brinquedos de verdade também, claro.

É verdade que seu pai, o seu João, que fazia desenho técnico, foi a pessoa que mais te influenciou desde pequeno?

Não, eu não diria isso. Por um lado, tenho a herança genética e o modelo paterno de um desenhista profissional desenhando em casa, ou o fato de que eu podia visitar na fábrica de refrigeração onde ele trabalhava. Também ia com ele às vezes visitar algum cliente, numa obra onde iam ser instalados os balcões frigoríficos que ele projetava. Por outro lado, minha inclinação era o desenho artístico e de humor, o que destoava muito do estilo de meu pai, um desenho típico de projetista. E também tive outros adultos que me influenciaram de outras maneiras, como um tio muito querido que possuía uma biblioteca e me deu vários livros.

Sua técnica foi sendo desenvolvida fazendo, ou seja, desenhando, ou foi matriculado em alguma escola para aprimorar seu traço?

A partir de um impulso inicial inexplicável — o famoso “dom” — aprendi fazendo. Às vezes procurava alguma escola do bairro, e via que os professores dominavam alguma técnica da pintura, mas em desenho eu era melhor que eles. Infelizmente, só conheci bons desenhistas quando já trabalhava e não fui aluno e nem aprendiz de nenhum. Também aprimorei meu desenho estudando livros para artistas, como o famoso A Técnica do Desenho, de Jayme Cortez, ilustrado com exemplos de muitos desenhistas dos anos 60.

Quais eram as suas principais referências naquela época?

Na infância, você quer dizer? Os desenhos animados da TV; toda a produção Disney — quadrinhos, animações, filmes com atores, livros ilustrados, discos; os livros de Monteiro Lobato; enciclopédias colecionáveis da Editora Abril (Os Bichos, Conhecer etc); livros de ciência para crianças; Leonardo da Vinci; filmes sobre a vida de grandes pintores e músicos (Toulouse Lautrec, Michelangelo etc); programas e filmes de humor (Chico Anísio, Jô Soares, os Três Patetas, o Gordo e o Magro, Abbott e Costello etc); Asterix; revista MAD.

Você se formou na FAAP? O que fez lá e qual a importância do aprendizado formal na sua vida?

Sim, me formei em Comunicação Visual, com dois anos compulsórios de Desenho Industrial (Design). Muito frustrante essa experiência. Eu já trabalhava havia 3 anos em publicidade, e em comparação com a experiência profissional, o que a FAAP oferecia era muito fraco. Nenhum professor sabia desenhar — apenas estimulavam experiências com materiais… As aulas teóricas de arte eram de sociologia marxista e Escola de Frankfurt, com pesada carga ideológica (mas naquele tempo eu gostava). Algumas coisas boas, o laboratório de fotografia, as aulas de gravura; mas as aulas relacionadas com a minha área foram muito fracas. E tive uma boa mas breve experiência no coral da faculdade, com o maestro Luiz Celso Rizzo.

Você sempre foi precoce, começou muito cedo a desenhar e, com quinze anos, começou a trabalhar. Você era uma pessoa “diferente” do seu entorno? Se sentia assim?

Sim. Por temperamento, eu era sério, mais comportado que os outros, sem que meus pais me obrigassem a agir dessa maneira. Gostava de ficar concentrado fazendo minhas coisas, desenhando, recortando papel, fazendo pequenas revistas ou almanaques. Mas também tinha amigos, brincava muito. A partir de oito anos fui brincar na rua, quando a molecada já estava jogando bola desde os três anos de idade… uma das diferenças dos outros meninos era minha inaptidão ou desinteresse pelo esporte, e não adquiri absolutamente nenhuma cultura de futebol, não torço para nenhum time.

Como conseguiu seu primeiro emprego numa agência de publicidade? Foi contratado para fazer o que lá?

Fui indicado por um amigo, o ilustrador Brasílio Matsumoto, que eu conheci no estúdio-escola do Ismael dos Santos. Frequentei esta escola (que depois se chamou “Núcleo de Arte”) mas não fui propriamente aluno do Ismael — eu participava meio como “garoto-prodígio” e dava dicas aos outros alunos. Mas devo dizer que o Ismael me ensinou dois ou três truques fundamentais de desenho, que contribuíram para deixar meu desenho mais limpo e fácil de entender. Fui contratado pela Young & Rubicam do Brasil para fazer layouts e storyboards, desenhos que ilustravam as peças publicitárias para efeito de projeto, para apresentação ao cliente. Eu tinha 15 anos e fiquei lá de 1979 a 1983.

É verdade que são de sua autoria o mascote do chiclete Ping Pong para a Copa de 1982, e o galã do Cepacol, realizados nesta época na agência de publicidade?

Não. Participei da criação do Ping-Pong, que foi bolado por um diretor de arte (Wilson Nóbrega) baseado na embalagem do chiclete e em um sol sorridente que ele viu em um anuário de propaganda; eu fiz o primeiro layout; e no estúdio de animação do Daniel Messias, fizeram o personagem bem diferente do meu primeiro desenho. Depois desenhei todos os layouts e storyboards baseando-me nos desenhos animados realizados. Quanto ao Bond Boca, o personagem foi criado por um ilustrador da agência Caio Domingues, e, diferentemente do que aconteceu com o Ping Pong, desta vez fui o responsável pelo desenho final, o que os expectadores conheceram na TV. Mas em nenhum dos casos fui o criador, posso dizer que participei do processo.

Você trabalhou também na produtora Briquet Filmes. Quando foi isso e o que fez lá?

Eu era animador, e trabalhei lá em 1983–84. Além do Bond, animei outros filmes publicitários para o chocolate Milkbar (então chamado Lollo), um sorvete e mais alguns outros produtos.

Você passou pelo Pasquim, com uma participação especial. Como foi isso?

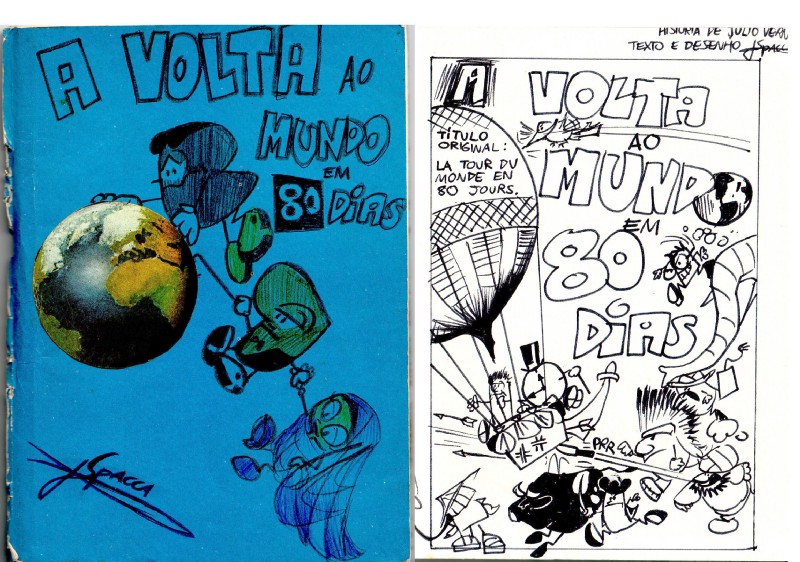

Eu enviava desenhos para participar da sessão do leitor, e concorri num dos concursos “Malte 90”, com o tema “música”. Ganhei uma caixa de cerveja. Foi no verão de 1985. Depois mandei uma série de cartuns, uma leva com o tema do cometa de Halley, e outro conjunto de desenhos sobre a eleição do Jânio Quadros para a prefeitura de São Paulo, e o Jaguar me honrou montando os cartuns em uma página especial, em duas edições diferentes.

O Pasquim tinha uma linha muito parecida com a sua, a preferência pelo desenho de humor, o caricato, o exagero, a ironia, o deboche. O que faltou para a sua participação no Pasquim se solidificar?

O Pasquim era uma das referências clássicas do humor político. Mas vivia em crise financeira havia mais de dez anos. Não tinha condições de contratar. Eu mandava desenhos lá porque queria ser publicado e reconhecido pelos mestres, estavam gostando do que eu fazia, e ia aprendendo. Não houve desistência nem ruptura, é que eu ganhei o concurso da Folha e me dediquei a fazer cartum profissionalmente no jornal paulista. Quando ganhei o concurso do jornal Folha de S.Paulo, Jaguar me cumprimentou e disse para eu não esquecer do Pasca, o “rato que ruge”.

Essa participação no Pasquim foi o que te deixou confiante para participar do concurso na Folha de S. Paulo?

Não, eu já vinha ralando para aprender a linguagem do cartum fazia uns sete anos, lendo o Pasquim, o Vira-Lata e o Folhetim da Folha, mandando cartuns para o Salão de Humor de Piracicaba (quando conseguia ser exposto, já era uma vitória — só ganhei muitos anos mais tarde). Participei do concurso da Folha porque achava que fazer cartum apenas uma vez por ano para participar de concursos era pouco, desse jeito eu não ia aprender. Eu queria estar num ambiente que exigisse de mim a criação de charges todos os dias. Eu já estava acostumado com a pressão de um ambiente de trabalho dinâmico na agência de publicidade, e sabia que a boa escola era a do trabalho. Então eu queria viver na pressão do jornal diário, para concluir ou dar seguimento meu aprendizado de cartum.

Seu ingresso na Folha de S. Paulo foi em 1986, e lá começou a fazer charge política. Isso foi até 1995, um dos períodos mais interessantes da política. Foi de Sarney a FHC, pegou a redemocratização até a estabilização da moeda. Fale a respeito deste período.

Não acho que foi, não. Foi, ao contrário, uma fase de entusiasmo decrescente, muito brochante. A política, na Nova República, já não tinha os embates dramáticos entre o Regime Militar e as forças de oposição. A sensação era de que tudo tinha ficado meio turvo — impressão confirmada pela retórica do PT, partido novo nascido em 1980, e que afirmava que os políticos do PDS e PMDB “eram tudo farinha do mesmo saco” — hoje dizemos isso do PT e do PSDB (risos)… A Constituinte arrastou-se por um ano. Assuntos medíocres, idiotas, desimportantes, como a luta do Sarney para ampliar seu mandato de 4 para 5 anos, renderam muitas charges… Vale lembrar que a Nova República nasceu de anticlímax em anticlímax: mobilização pelas Diretas Já — frustrada; eleição indireta elege Tancredo Neves — que morre antes de assumir; sobe o vice-presidente Sarney, que era do partido conservador dos militares; tenta vencer o “Dragão da Inflação” com sucessivos e falhados planos econômicos… No fim do governo Sarney, o povo já estava farto dos políticos “normais” e deu preferência a dois candidatos do “Não” — Collor e Lula, diferentes de tudo o que se fizera até ali. Foi na prática uma rejeição aos políticos comuns, os que conduziram a Constituinte. Para uma coisa serviu: eu aprendi a tirar leite de pedra e criar piadas a partir dos assuntos mais difíceis.

Não está na hora de lançar uma antologia com essas charges?

Não tenho saudade. Pode ser que valha a pena, um dia. Mas é aquela coisa: um período muito medíocre da política nacional, personagens esquecidos, e um recorte resultante de uma concepção jornalística que focaliza estritamente o viés econômico e eleitoral, e deixa as questões mais importantes da política de fora. Por política real entendo a luta pelo poder, e como diz o professor Olavo de Carvalho, “Política é poder, e poder é a capacidade de ação e de determinar a ação alheia”. Por exemplo, quem manda mais, o Temer, ou a estrutura burocrática dominada pelo PT que tem o poder de boicotar quem está nominalmente no comando?

Dá para fazer algum tipo de comparação com aquela época com o que estamos vivendo hoje?

Foi a preparação para o que veio depois: a ascensão das esquerdas ao poder. Primeiro os oito anos de FHC, social-democracia, e depois os 14 anos de Lula, com a Dilma de presidenta-ventríloqua, e de novo a mesma turma do FHC. Mas com PSDB e PT dominando desde 1980 a área midiática, educacional e cultural, junto com a elite financeira. Fico pensando se o fracasso econômico com Sarney e político-econômico do Collor não foi planejado, para virem depois os salvadores. Talvez.

Agora, pela Rádio Vox, você voltou a fazer charges políticas. Do ponto de vista do chargista, esse é o período mais rico de informações para compor seu trabalho na área política?

A linha de jornalismo que me inspira é a do jornal Mídia sem Máscara (www.midiasemmascara.org ), fundado pelo jornalista, escritor e filósofo Olavo de Carvalho. A Rádio Vox foi criada pelo jornalista e chargista Alex Pereira, também, como eu, aluno do Olavo. A questão não é este período ser mais rico em assuntos: é você estar comprometido em conhecer a verdade e querer retratar as coisas como elas são. E os assuntos que a grande mídia destaca são bobocas: Fulano vai processar não sei quem por “crime de racismo”, o Lava-Jato investiga as obras no sítio do ex-presidente Lula. Como mostra o jornalista Cristian Derosa em seu livro A Transformação Social, “a função informativa dos jornais foi sendo progressivamente substituída pela função transformadora da sociedade”. A mera divulgação de um fato gera outros fatos, isso é sabido; mas, graças a modernas técnicas de engenharia social, a grande mídia “injeta” temas no público para induzir a novos comportamentos. E suprime temas “inconvenientes”. Desde 2014 publico minhas charges informalmente mas com constância, no facebook da Rádio Vox e em meu próprio. A resposta do público é surpreendente. No auge dos protestos de 2015 contra o governo do PT, alguns desenhos meus atingiram mais de 100 mil pessoas.

Hoje os seus leitores, graças às redes-sociais, interagem com você, diferentemente quando à época na Folha. E há muito embate, críticas, elogios e até xingamentos quando você posta uma nova ilustração na internet. Como lida com isso?

Se xingar é até divertido, gosto de exercitar diversos tipos de resposta, mas em todas tento ser justo — bloquear uma pessoa maldosa que só quer perturbar é justo. Com oponentes honestos ou que buscam o bem mas estão enganados, tento explicar o que fiz. Mas a grande maioria elogia e agradece as charges, dizendo “até que enfim tem alguém falando dessas coisas”. Há uma lacuna enorme de charges alinhadas com o interesse real do povo — não o “povo fake”, os representantes dos movimentos sociais. Usando uma metáfora antiga, de um seriado dos anos 70, a Esquerda criou o “povo biônico” para fazer protestos, greves e parar o trânsito. Este “povo fake” também é braço da política, também tem que ser assunto de charge, pois charge é a “crítica do poder” e não pode ignorar agentes políticos importantes.

Na revista Níquel Náusea foi onde saiu sua primeira adaptação literária, Quem conta um conto, de Machado de Assis. Como foi trabalhar nesta adaptação?

Partiu de minhas leituras mesmo. Em cada edição da Niquel eu fazia uma experiência diferente, e nessa fiz assim. Li esse conto do Machado e achei que daria uma boa HQ, curta — 5 ou 6 páginas, interessante por mostrar o Rio Antigo. A pesquisa foi feita com alguma dificuldade, em enciclopédias — o vestido de uma mulher ali está meio malfeito…

Uma revista como a Níquel Náusea faz falta mesmo em tempo de internet?

Ela faz falta, mas não tenho a menor ideia de como uma revista daquela teria espaço hoje, onde ela circularia, pois mesmo na internet os hábitos de leitura são diferentes. Nós não inventamos um formato, usamos aquilo que conhecíamos — a revista MAD, a Chiclete com Banana, revistas de coletâneas etc. Não sei como reviver aquilo hoje, como produzir, como vender, e se seria lido. Acho que é preciso ser realista e ver que a HQ de autor se reduziu a livros caríssimos em lojas chiques.

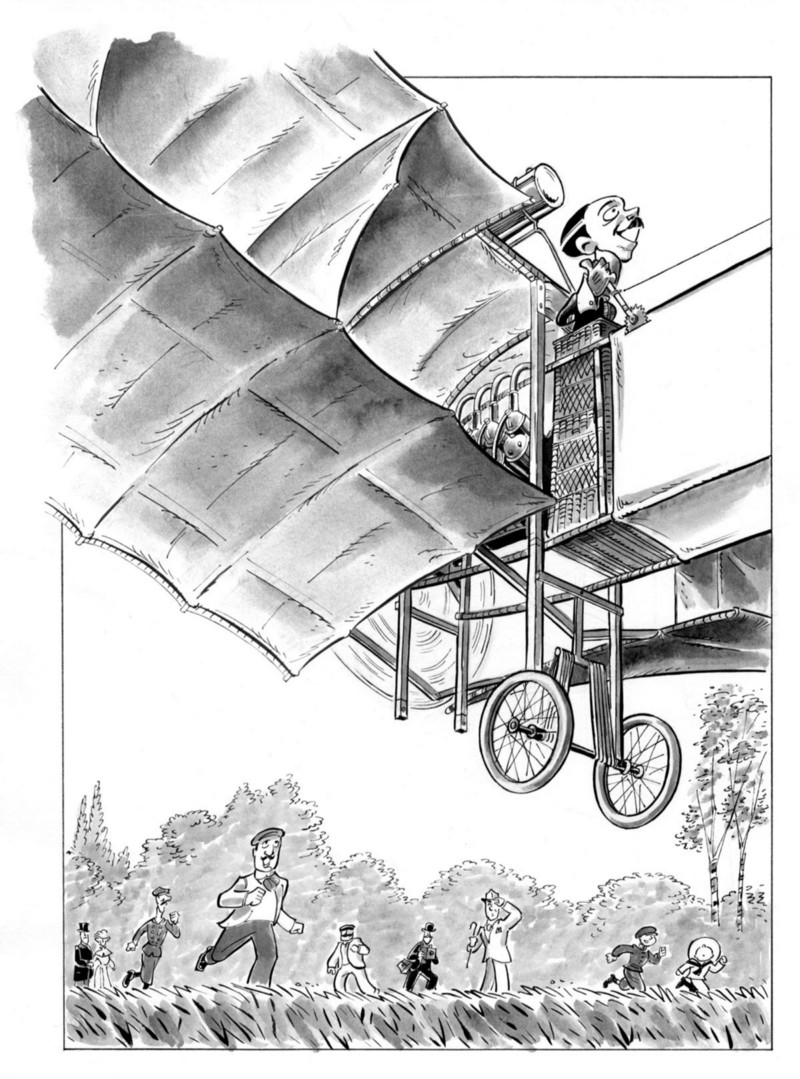

Você está virando uma referência em adaptações para HQ. Foi um ato de coragem ou de loucura propor Santô e os pais da aviação (Cia. das Letras)?

Foi o resultado de ter gastado tanto tempo pesquisando essa história… Eu quis fazer desde os 15 anos, e ia pesquisando, desenhando… depois de uns 20 anos, é uma espécie de peso morto que a gente carrega. Para evitar a sensação de tempo perdido, e para fazer valer o material acumulado, resolvi tentar levar a sério mais uma vez. Verifiquei minhas deficiências, e decidi que precisava estudar roteiro, para alinhavar tantos fatos numa história coesa, e estudar desenho, resgatar meus estudos de desenho de antes da Charge Política — pois nessa época achei que tinha escolhido um desenho muito simples, apto para a charge, mas que não atendia às necessidades dramáticas dessa história que eu queria contar, que eu queria que tivesse o aspecto de um “filme em quadrinhos”.

O ponto polêmico desta obra foi a questão levantada entre Santos Dumont e os ‘malvados’ irmãos Wright. Por que essa história ainda rende tanta polêmica, mais recentemente reascendida na abertura da Olimpíada Rio 2016, quando a abertura dos jogos fez uma nova referência a Dumont?

O que primeiro me atraiu nessa história foi justamente essa disputa pela primazia do “primeiro vôo”. São questões distintas: quem voou primeiro? Quem inventou o avião? O avião teve um só inventor? Minha resposta é que não se deve aceitar a pergunta sem questioná-la. Decidir quem voou primeiro apenas com base nas competições públicas, é reduzir uma questão histórica e científica a um Fla-Flu esportivo. Eu não fui imune a isso. Inicialmente eu torcia contra os americanos; depois, vi que os irmãos Wright foram pioneiros muito dedicados e de valor, e que os biógrafos brasileiros mentiam muito para defender Santos-Dumont. Uma das mentiras é dizer que a ida do Wright na Europa foi um fiasco, o que qualquer pessoa hoje pode constatar que, ao contrário, foi um sucesso estrondoso, mesmo decolando com a ajuda do “pylon” ou torre de lançamento. A história está bem contada em meu livro, já no título: Santô e os Pais da Aviação. Os brasileiros não querem conhecer a verdade, querem apenas ganhar mais um campeonato.

Depois de Santô e os Pais da Aviação, você fez uma imersão nas adaptações históricas. Isso foi planejado ou as ideias e propostas foram aparecendo na esteira de sucesso da obra?

Debret nasceu de um convite da Companhia das Letras para criar uma história com o tema viagem, em homenagem aos 20 anos da editora. Eu escolhi e desenvolvi o tema. Como Lilia Schwarcz acompanhou de perto, porque era interessada no tema, teve a ideia de me convidar para quadrinizar a vinda da Família Real portuguesa, na comemoração dos 200 anos. Jubiabá porque a Companhia estava concorrendo para publicar a obra de Jorge Amado, e me pediram para eu ilustrar apenas um layout dessa proposta. E assim foram surgindo, sem planejamento.

Como é o seu método de composição para produzir estes trabalhos?

Primeiro estudo a vida dos personagens ou os principais fatos daquele período, faço uma avaliação se “isto dá história”, ou seja, se com esses elementos eu tenho uma narrativa com começo, meio e fim. Toda história tem isso: a vida flui, a história flui, a arte põe um começo e um fim. Depois tento criar o personagem ou os personagens principais; esboço as cenas mais interessantes. Isso feito, começo a reunir imagens para a pesquisa: retratos, fotografias ou filmes dos lugares onde a história acontece, trajes e uniformes, armas, etc — em suma, faço o “desenho de produção”. Se a pesquisa resulta num volume muito grande de desenhos, encaderno e faço um manual para ter ao lado da prancheta, para fácil consulta. Depois, calculo quantas páginas vai ter, reservando para cada página uma unidade dramática, um pedaço da história toda com certa lógica. Então, escrevo, como se fosse um roteiro de cinema, descrevendo as ações por página. Desenho as páginas, a lápis, e monto as legendas e balões de diálogo. É este material que mostro para a editora, a HQ quase pronta, como layout. Em todos esses anos, houve pouquíssimos pedidos de ajuste — apenas para tornar a leitura mais clara ou acessível ao público escolar. Em seguida, redesenho tudo e finalizo, desenhando em papel com caneta, pena ou pincel, e colorindo no Photoshop. O Debret ainda foi finalizado com uma tinta colorida chamada ecoline.

D. João VI e sua corte teve um desdobramento muito interessante, virou uma série para o Canal Futura. Como foi isso?

Foi no ano da comemoração dos 200 anos da chegada da Família Real Portuguesa, 2008. O canal Futura estava procurando uma adaptação pronta, para criar um programa de TV sobre o tema. O primeiro parceiro do livro D.João seria a Prefeitura do Rio, mas como eles tiveram problemas financeiros, desistiram de apoiar o projeto. Mas nossos desenhos estavam no site da Prefeitura, e foi aí que a Futura viu e nos chamou. A escolha da técnica foi muito feliz, pois optaram por uma técnica muito simples de efeitos (uma animação demoraria muito), o que possibilitou usar quase toda a história do nosso livro, e o melhor de tudo é que a trilha sonora contou com um time de dubladores de primeira linha. O Dom João foi dublado pelo Waldir Santana, que fazia o Homer Simpson, e o narrador foi o Márcio Seixas, voz famosa das apresentações dos desenhos de Walt Disney. Ficou incrível.

É necessário ter alguma simpatia pelo personagem para produzir sua biografia ou trabalho é trabalho?

É preciso ter simpatia pelo personagem ou pelo projeto. Posso, por exemplo, fazer a história de um personagem que eu não gosto, mas cuja história é importante que as pessoas conheçam. Esses trabalhos mais complexos que fiz, mesmo as encomendas, considero todos obras minhas, filhos meus, até as parcerias.

Quem você deseja produzir em HQ e quem você recusaria desenhar?

Gostaria de contar a vida de alguns filósofos — Sócrates, Santo Tomás de Aquino. Mesmo Karl Marx, talvez não faria um trabalho só sobre ele, mas é o tipo de história que pode ser importante contar. Acho que não faria alguma pesada, que exagerasse no mal ou na violência explícita: o Marquês de Sade, o mago Aleister Crowley, porque teria que mostrar cenas muito perversas, violentas e repugnantes, e de baixaria o mundo já está bem servido.

A impressão que se tem é que seus quadrinhos são pensados como um filme em quadrinhos, prontos para serem filmados. É isso?

Sim. Já foi mais. Eu me sinto livre para em certos momentos me aproximar da literatura ilustrada, e depois retornar ao “modo filme”. O que dificulta fazer mais isso, é que meus projetos têm disso muito pretensiosos, tenho que contar décadas em poucas páginas… isso me obriga a fazer transições lugar-a-lugar, o que não dá um efeito muito cinematográfico. Histórias mais curtas temporalmente dão chance de fazer a câmera passear de um plano a outro, e assim ficaria mais cinematográfico, como no Mangá. Mas tenho tido pouca chance de fazer isso.

Você disse que gosta muito making of de filmes. O cinema, mais que as artes-plásticas, te alimenta?

Para desenvolver a arte do roteiro, no tempo em que me preparava para realizar o Santô, assisti a muitos making-ofs de filmes e entrevistas com cineastas; estudei alguns conceitos de roteiro (“Teoria dos Três Atos”, “Jornada do Herói”), li as biografias de celebridades brasileiras escritas por Ruy Castro e Fernando Morais, e estudei até romances “best-seller” de Mario Puzzo, Sidney Sheldon e Paulo Coelho. E, quanto ao desenho, estudei quadrinhos de western, e outras referências que eu já conhecia (Carls Barks, o criador do Tio Patinhas; as histórias de Asterix e Luky Luke; e as HQs de Tardi, entre outras). Também alguns mangás de Osamu Tezuka. Eu me alimento de tudo, cinema, pinturas, cenários teatrais, livros de não-ficção. Atualmente ando cansado de cinema, está difícil gostar. Os filmes estão cada vez mais bem feitos, esteticamente, mas as histórias e personagens estão mais rasas, e parece que ninguém mais sabe criar um personagem moralmente bom — um herói, uma pessoa boa que faz o bem. Estou cansado histórias sobre traficantes menos ruins que roubaram traficantes psicopatas.

Jubiabá, um dos primeiros romances de Jorge Amado, escrito em 1935, foi um desafio para você, acostumado a trabalhar com biografias? Teve alguma coisa diferente, neste trabalho, em relação aos outros?

Jubiabá é um romance e é uma biografia, a vida de Antonio Balduino. Quase não há diferença. A estrutura social, a cidade de Salvador, são colhidas da realidade. A diferença é que já existe uma forma artística pronta: é uma história que traz a marca do autor Jorge Amado, então esta marca eu também procuro expressar na adaptação, por meio de um certo humor e tratamento dramático, poético.

Você tentou ser fiel a Jorge Amado ou tentou explorar um novo caminho?

Tentei ser fiel. Aquela Bahia existiu, foi retratada por Jorge, Carybé, Pierre Verger e cantada por Dorival Caymmi. Quis que o meu leitor sentisse algo semelhante ao que a maioria dos leitores, imagino, deva sentir. Não é verdade que a imaginação de cada leitor “crie” o livro que está lendo. O autor conduz a imaginação, o ritmo, e o leitor completa, seguindo o fluxo de imagens e conceitos formatado pelo autor. O próprio Jorge Amado não gostava de ilustrações muito definidas para seus livros. Ele queria que cada leitor imaginasse o seu Balduíno, a sua Gabriela. Está certo. Mas eu não fui fiel a esta orientação, para ser fiel a outra: os livros dele são bastante simples, descomplicados, diretos e engraçados. E é isto o que tentei fazer no “meu” Jubiabá, o Jubiabá de Jorge Amado.

Em As Barbas do Imperador (2014) — D. Pedro II, A História de um Monarca um Quadrinhos, você volta às biografias. Conte a respeito desse trabalho.

Tematicamente, é a continuação do Dom João Carioca. Mas já existia um livro pronto da Lília. O roteiro do Dom João foi construído por mim, com os “inputs” da Lília. O Barbas não, tem uma estrutura que aliás não é a de uma narrativa biográfica, mas de uma coleção de ensaios, que abordam diferentes temas, ao longo da biografia de D. Pedro II que lhe serve de eixo. Então, optei por manter esta estrutura em capítulos, com os temas: “o nobre indígena e o monarca tropical”, “Como ser nobre no Brasil”, “O império das festas e as festas do Império” e outras categorias que vão descrevendo, de maneira sociológica e antropológica, a sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, e as várias faces do símbolo do Rei — o próprio monarca, os reis das festas dos negros, o mito de d. Sebastião etc. Então esta adaptação manteve a estrutura “acadêmica”, e ilustrei inspirado no modelo de várias histórias em quadrinhos didáticas, nos artigos da revista MAD, na linguagem dos cartuns e tudo o que me pareceu útil para transpor aquela linguagem para a dos quadrinhos.

Você está pra lançar agora a biografia em quadrinhos do Padre Pio de Pietrelcina, que poucos aqui no Brasil tem conhecimento. Como foi desenvolver este trabalho?

Trata-se de um santo contemporâneo, viveu na Itália no século XX (1887–1968), mas que apresentou carismas e realizou milagres típicos das histórias dos santos medievais, como São Francisco de Assis, documentados à exaustão por médicos, inquisidores, jornalistas e fiéis. Fui convidado por um membro da equipe do padre Paulo Ricardo, que dá aulas pela internet e de quem sou aluno. Foi um trabalho maravilhoso e transformador. A existência de um santo real dá o que pensar: de repente, você percebe como é fútil “discutir” a existência de Deus, como se um debate pudesse decidir se um poder transcendente existe ou não… Se a história do padre Pio é verdadeira, e acredito que seja, o resto todo é verdadeiro: Jesus curando cegos e paralíticos e expulsando os demônios; a Ascensão de Jesus testemunhada por Pedro e Tiago; Paulo de Tarso ouvindo a voz de Jesus “por que me persegues”… Se isso tudo, que é humanamente incrível, é verdade… então, nada há de mais importante. Parafraseando o filósofo grego Protágoras, o “Filho do Homem” é a medida de todas as coisas.

O próximo trabalho é a biografia de Monteiro Lobato?

Não sei. Lobato é um projeto antigo e está na mesma situação que o Santô estava: um monte de material e conhecimento acumulado, esperando ser trabalhado. Os motivos mudaram. Não tenho a mesma empolgação que tinha antes pelo Lobato, ou pelas posições que ele defendia. Também não sei muito bem como ele é visto hoje, e meu trabalho costuma dialogar com o que o público sabe sobre o tema. Acho que o Lobato hoje é um perfeito desconhecido. Esse pode ser um bom motivo para biografá-lo, reapresentar Lobato aos brasileiros. Lobato tinha uma psicologia muito simples, do homem de ação que se empolga por um projeto e mete as caras para realizá-lo. Mas não se pode classificá-lo de modo simplista (conservador, utópico, etc). Por exemplo, quando o vemos enfrentando a ditadura de Vargas, lutando com sua empresa de petróleo contra o departamento mineral do governo, Lobato parece um herói da livre iniciativa, lutando contra o poder do Estado. Mas antes, ele havia feito de tudo para que o Estado se interessasse em fabricar aço e pesquisar petróleo — só resolveu fazer porque o governo não se mexeu. O que ele queria era resolver o subdesenvolvimento brasileiro, e achava que isto deveria começar pela indústria. Estava errado: a cultura é mais importante, e foi na cultura sua contribuição fundamental. Algumas expressões racistas que aparecem nos livros de Lobato podem nos incomodar. Porém, vários personagens negros do escritor são sábios e muito respeitados, como o Saci — parece um cientista darwiniano — o Tio Barnabé, e mesmo a Tia Nastácia é uma figura muito querida no sítio. Mas o clima hoje está difícil para você serenamente discutir essas coisas.

Você diz que fazer quadrinhos é uma das coisas mais complexas que tem. Por que? Vendo-o trabalhar, parece tão fácil…

Você nunca me viu trabalhar, só me viu desenhar rápido num autógrafo! Digo que quadrinhos é uma arte complexa não por ser difícil (e é), mas por ser uma reunião de outras artes simples ou básicas: a arte de escrever, a arte de desenhar, a arte de compor harmonicamente, a arte do ritmo… Por exemplo, um quadrinista em certos momentos tem que pensar como um editor de revistas e compor a página inteira. E nessa estrutura, pensar também sequencialmente, como quem monta um filme.

Nós aqui falando de seu trabalho com desenho e já ia me esquecendo de uma coisa muito interessante. Você imita perfeitamente dois saudosos astros da música popular brasileira: Cazuza e Renato Russo. Quando descobriu que sabia fazer imitações?

Meu pai também gosta, sempre o ouvia imitando cantores de tango e ópera, Vicente Celestino. Admirava muito os artistas imitadores, como o Raul Gil e o pessoal que fazia o Show de Rádio da Jovem Pan nos anos 70. Aprendi a fazer uma boa imitação do Chico Buarque, e tentei outros, às vezes imitando outros imitadores. É uma espécie de caricatura. Em 1989, o cartunista Glauco comentou com o Paulo Caruso que eu fazia uma imitação engraçada do Julio Iglesias, e o Caruso me convidou para integrar a banda dele, então chamada Avenida Brasil, com mais de dez integrantes — cinco músicos, os dois Caruso, duas ou três garotas de backing vocal, o locutor Tony Lopes que era o “garoto propaganda do Bamerindus, às vezes o humorista e imitador Serginho Leite. Viajamos pelo Brasil todo, de Alagoas ao Rio Grande do Sul. O show do Cazuza derivou dessas apresentações. Fiz uma versão de uma música do Paulo Caruso, o “Rock da Roseana”, em ritmo de blues e com a voz do Cazuza, e me vestia como ele no show. Um dia, um empresário assistiu e me convidou para fazer um espetáculo só de Cazuza, topei e fiquei um ano fazendo “Cazuza Cover”. Renato Russo, Maria Betânia e outros davam uma palinha.

Tem vontade de fazer uma história com roteiro original?

Um roteiro criado por mim já é original, quer ele se baseie o não em fatos ou numa obra literária. Não faço questão, fico contente em recontar uma história pronta ou contar algo que ninguém contou antes, mas aconteceu. A diferença entre isso e uma história inventada é que nesta eu poderia inventar os desdobramentos e o final. Mas, mesmo nestas, temos a necessidade da verossimilhança: mesmo numa história fictícia, os valores e as reações precisam ser os que um ser humano leva a sério. As ações têm causas e geram efeitos. No fim, todas as histórias inventadas acontecem neste mundo e são humanas.

Morre J.Borges, cordelista e xilogravurista pernambucano

Morre J.Borges, cordelista e xilogravurista pernambucano Como Ariano Suassuna ressignificou luto em “Romance d’a Pedra do Reino”

Como Ariano Suassuna ressignificou luto em “Romance d’a Pedra do Reino” Por que ‘Catatau’ é obra-prima da literatura de invenção do século XX?

Por que ‘Catatau’ é obra-prima da literatura de invenção do século XX? Livro “Negros na Piscina” tensiona noção de racialidade homogênea

Livro “Negros na Piscina” tensiona noção de racialidade homogênea Os 100 melhores livros do século segundo o New York Times

Os 100 melhores livros do século segundo o New York Times