Como “Memórias Póstumas de Brás Cubas” renovou o realismo brasileiro

Entenda como a obra de Machado de Assis revolucionou a literatura brasileira e posicionou o autor como um dos maiores de todos os tempos

O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, foi o texto que inaugurou o padrão moderno nas letras nacionais. Bebendo nas águas tanto do realismo quanto do romantismo, com influência de prosadores ingleses e franceses do século 18, mas, sobretudo, escrevendo com grande independência e originalidade, Machado criou com

este livro a ponte que uniu o passado ao futuro na nossa literatura.

A razão para esse salto qualitativo deve ser buscada nas inovações formais deste romance, o primeiro da chamada fase realista de sua obra. A história é simples, até corriqueira. Brás Cubas, legítimo representante da nossa oligarquia patriarcal, vive sua vida e morre. Na condição privilegiada de autor-defunto ou de defunto-autor, decide escrever suas memórias.

O que faz de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” tão inovador?

Nosso herói corteja uma jovem humilde; é designado pelo pai a uma moça rica, que, porém, se casa com outro e depois cai nos braços de Brás; torna-se deputado, mas não consegue virar ministro. Também faz amizade com um antigo companheiro de colégio, Quincas Borba, que inventa uma teoria pseudo-filosófica chamada humanitismo, arremedo das teorias cientificistas em moda na época. Brás sonha lançar no mercado um emplastro milagroso, um suposto tônico anti-hipocondríaco que lhe traria fama, mas morre antes de concretizar essa meta.

O enredo, portanto, não gera maior interesse. O que está em jogo é a maneira como a narrativa é alinhavada, num ágil ir e vir típico do movimento da memória, em que os fatos vêm intercalados por comentários, alusões e citações; tudo isso embalado por uma nuvem de humor melancólico. É nessa forma, incomum para a época, que precisamos buscar as chaves para a interpretação do romance. Como nas narrativas modernas, o que interessa não está exatamente na história, mas no que se encontra por baixo, no subentendido, nas camadas ocultas de significado. Os críticos atuais de Machado gostam de chamar esse exame em profundidade de “leitura a contrapelo ou ao arrepio”. Ao pé da letra, significa que vamos andar pelo caminho contrário, ou seja, que devemos passar o pente de nossa apreciação no sentido oposto ao do significado literal.

E o que encontramos? Descobrimos um narrador caprichoso, de quem devemos desconfiar. Com a liberdade que lhe outorga seu estado de autor póstumo, Brás Cubas manipula os fatos num anarquismo apenas aparente: quando lemos o livro com atenção, percebemos como essa volubilidade trai seu compromisso com a classe dominante, a que se filia. Brás quer crer-se sensato em sua visão irônica e pessimista da vida. No fundo, sem querer e sem saber, deixa-nos deslumbrar sua condição de representante de uma burguesia leviana, que, desperdiça sua existência em diversões fúteis e ambições mesquinhas, procura justificar-se diante de um hipotético leitor. Isso, é claro, não está em evidência. Uma das supremas originalidades do romance, que equipara Ma- chado, por isso, aos grandes romancistas de sua época, reside no fato de haver um sentido escondido, que precisa ser descoberto pelo leitor no espaço que se abre entre o que descreve o narrador e o que o autor permite entrever a respeito do estado de coisas descrito.

Qual é a crítica velada do livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”?

A crítica velada mas feroz que Machado faz à burguesia desautoriza a crítica de muitos de seus contemporâneos (e uns poucos atuais), que atacavam a relutância do escritor em abordar mais abertamente as questões sociais, como a escravidão. O crítico sergipano Sílvio Romero chegou a chamá-lo de “capacho de todos os governos “. Por outro lado, a fama de autor elegante e irônico angariou admiradores mesmo entre os que não se interessavam em ir mais fundo na interpretação de suas histórias.

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em junho de 1839. Filho de família humilde, foi criado pela madrasta, com a morte prematura dos pais. Ela era negra, assim como seu pai, mulato “livre”. Por meio de seu talento e perseverança foi ascendendo na carreira, primeiro nos jornais, depois em cargos públicos. Fundou e presidiu a Academia Brasileira de Letras. Nunca saiu do Rio de Janeiro. Morto em 1908, foi sepultado com honras civis e militares — homenagem então inédita a um homem das letras.

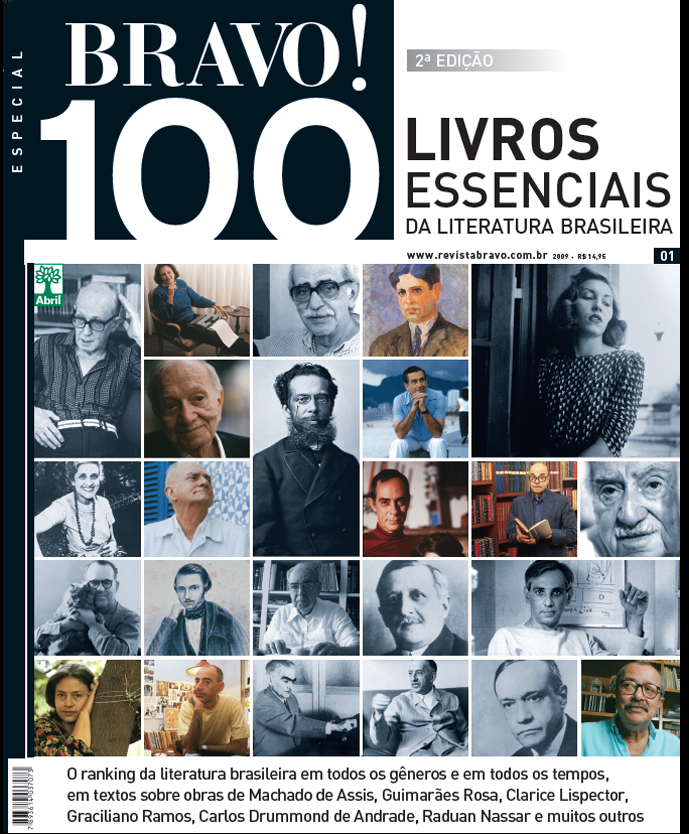

Este texto faz parte da coleção “100 livros essenciais da literatura brasileira” publicada pela Bravo! em 2009

Fotógrafo João Farkas é destaque da temporada Brasil na França

Fotógrafo João Farkas é destaque da temporada Brasil na França Amor Fati: o conceito de Nietzsche que virou febre nas redes

Amor Fati: o conceito de Nietzsche que virou febre nas redes 5 livros clássicos que não podem faltar na sua cabeceira

5 livros clássicos que não podem faltar na sua cabeceira Feliz Ano Velho, clássico de Marcelo Rubens Paiva, é adaptado para ópera

Feliz Ano Velho, clássico de Marcelo Rubens Paiva, é adaptado para ópera Julho no teatro: as peças imperdíveis em São Paulo

Julho no teatro: as peças imperdíveis em São Paulo